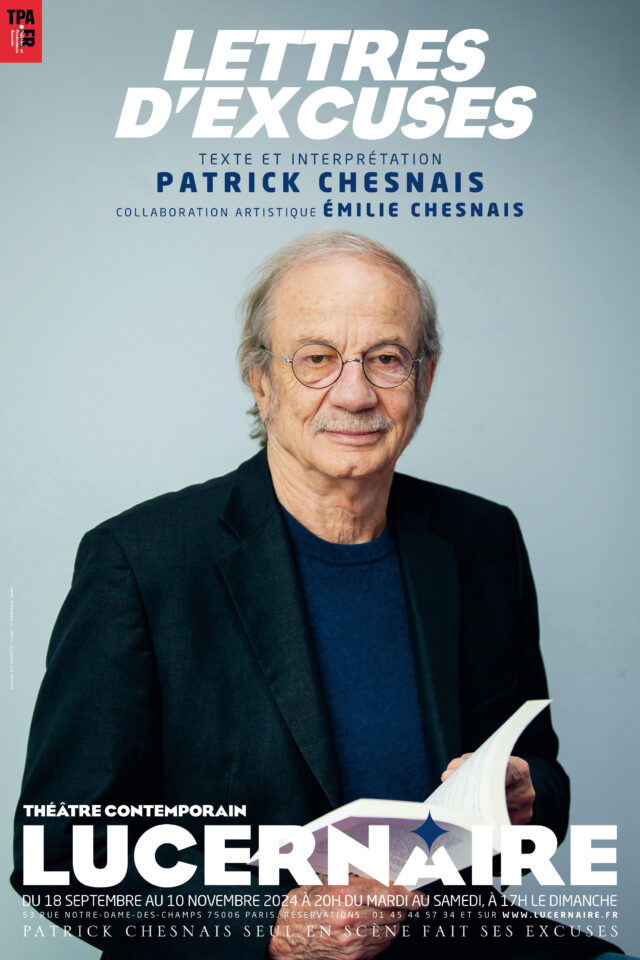

Lettres d’excuses, Patrick Chesnais, Lucernaire

Même s'il rechigne à y croire, Patrick Chesnais vieillit. Il est des signes qui ne trompent pas : il triche sur son année de naissance, un jeune homme lui cède sa place dans le bus et puis la prostate... "La prostate qui grossit, c'est un marqueur absolu d'une grande maturité" !

À l'heure de faire le bilan, il fallait toute l'élégance de Patrick Chesnais pour dresser un inventaire fait de ratages flamboyants ou pathétiques. Depuis mon enfance ("ma grand-mère vous adore depuis qu'elle est toute petite !"), j'ai de l'affection pour ce comédien à l'air triste mais joyeux et je me souviens de ma compassion quand j'ai appris en 2006 la mort de son fils, victime d'un chauffard.

C'est d'ailleurs à ce fils décédé, Ferdinand, que Patrick Chesnais consacre sa première lettre d'excuses. "Mon petit Ferdinand, je te demande pardon de n'avoir pas pu profiter un peu plus longtemps de tes beaux yeux bleus." C'est une déclaration sobre et belle, vraiment poignante. (En l'écoutant, j'ai senti une grosse larme couler sur ma joue.)

Pendant un peu plus d'une heure, Patrick Chesnais nous lit ses lettres d'excuses écrites à celles et ceux qu'il a blessés au cours de sa vie. Il le fait sans se donner le beau rôle. Il écrit à sa mère qui a terminé sa vie en EHPAD ("Je t'ai laissée tombée, ma mère"), à sa Mémé de la Garenne, à sa jeunesse, à sa vieillesse, à Naomi Watts ou encore à Jack Nicholson.

C'est doux amer, c'est tragique et joyeux comme la vie, c'est un beau moment passé en compagnie d'un homme attachant.

Jusqu'au 18 novembre 2024

Théâtre du Lucernaire - Paris VIème

Texte et interprétation Patrick Chesnais

Assisté d'Emilie Chesnais

1h10 | de 10€ à 32€

Bruno Liljefors, La Suède sauvage, Petit Palais

En son pays, la Suède, Bruno Liljefors (1860-1939) était surnommé le Prince des animaliers. Ce titre n'est pas usurpé. Dès la première salle, j'ai été saisi par cette irrésistible famille de renards. La touche du peintre est à la fois impressionniste et précise, il suffit de s'éloigner d'un pas pour être frappé par le réalisme des scènes présentées et par la restitution fidèle des plumes et des poils (la touffeur des queues de renard). La peinture de Liljefors est expressive mais nette.

Bruno Liljefors travaillait sur photos, sur modèles empaillés, mais il était surtout amateur d'affut et n'hésitait pas à grimper aux arbres pour observer les animaux. Peintre et chasseur, on ressent parfois sa fascination pour les prédateurs. Il montre d'ailleurs à de nombreuses reprises combien le chat est un ravissant destructeur de biodiversité.

Mésange huppées, chardonnerets élégants, bouvreuils pivoines, moineaux domestiques... (Aviez-vous remarqué que les noms d'oiseaux sont toujours composés?), l'amateur d'oiseaux que je suis s'est régalé devant ces véritables portraits d'animaux. Des portraits sur le vif, comme celui d'un lièvre courant sur la neige (tableau repris sur l'affiche de l'exposition). L'instant est saisi avec maestria.

Si vous voulez, sans sortir de Paris, vous offrir un véritable week-end à la campagne (avec une petite excursion en bord de mer), allez donc voir ces toiles fascinantes !

Jusqu'au 16 février 2025

Petit Palais Paris

de 10 à 12€ (Gratuit : - 18 ans)

En route vers la joie ! avec Nick Cave, Fontaines DC & Cassandra Jenkins

Le moral va sombrer vers des abîmes de tristesse. Heureusement Nick Cave est là ! Je n’ai pas encore bu mes trois Spritz autorisés ! Nick Cave et ses mauvaises graines ont décidé d’être joyeux. Ce qui n’était pas franchement gagné depuis quelque albums et la disparition tragique des fils du chanteur.

On était dans le noir complet et visiblement Nick Cave a trouvé une petite ampoule. De son éclat, il invente avec son groupe fidèle une dizaine de chansons qui semblent sortir d’une euphorie toute relative pour ce crooner de plus en plus chamanique ou christique. Il semble être le digne descendant d’un Johnny Cash : en vieillissant son charisme augmente et son aura le rend essentiel.

Ce 18ème album est donc une œuvre éclairée. Les musiciens reprennent le pouvoir dans une pastorale élégante. Les paroles sont étrangement optimistes. Un chœur supplante la voix toujours troublée de Nick Cave. Dieu serait sauvage mais l’écriture des Bad Seeds prend un nouveau tournant. Ce qui est franchement formidable après les derniers opus plus qu’élégiaques et torturés. Hé oui, c’est bien Nick Cave qui nous invite à sourire.

Eux aussi, ils n’avaient pas l’habitude de nous faire rigoler mais les Fontaines DC se sont faits un nouveau look pour signifier qu’ils avaient changé leurs habitudes. Les dandys sombres sont devenus pour leur 4ème album des punks californiens.

Les gars se prennent pour Sum 41 ou les Red Hot ! Mais le changement n’est pas si radical. On retrouve toute la verve littéraire qui a fait le succès de ce groupe irlandais populaire et exigeant. James Ford, complice de Gorillaz, transforme le quintet torturé en super groupe prêt à affronter les marchés internationaux. Les musiques sont plus abordables mais pas du tout honteuses.

Le groupe n’est pas l’ersatz du groupe britannique qui veut en découdre avec le reste du monde. Il conserve avec habileté son style post punk mais assez vivace. Le disque se nomme Romance et il est évident que Fontaines DC nous fait un peu la danse du ventre. Mais le rythme et les mélodies sont agréables et il est difficile de leur en vouloir : l’ambition les pousse vers nous un peu plus et sans se trahir. Eux aussi, par surprise, ont l’envie de rire pour cette rentrée.

Mais celle qui nous donne l'envie de plus sourire c'est l'inattendue Cassandra Jenkins et son album au titre tout aussi heureux : My light my destroyer. Cette fois-ci voilà une belle découverte à la rentrée : une petite nana l'air de rien, qui convoque Neil Young, Joni Mitchell et toute la pop la plus moderne. Le grand écart est périlleux mais il se révèle merveilleux.

Elle aurait pu rejoindre le supergroupe de l'année dernière, Boygenious. Encore une artiste au fort caractère, capable de répondre à toutes les contraintes de l'industrie et servir autre chose de de la soupe pour radio à tunnel de tubes. Son album est une magnifique piège. On devine de la pop et on se retrouve avec un truc indé, qui fait semblant de fuir dans tous les sens pour surprendre ensuite par sa cohérence.

Cassandra Jenkins assume une passion pour le jazz mais son album pique dans tous les styles avec une grâce assez rare. On se marre à écouter une réelle agilité. Elle bifurque sans arrêt mais ses mélodies restent très solides et entêtantes. Il y aussi des petits interludes qui mettent une ambiance si ouatée que l'on se met à penser à une lointaine cousine de Tom Waits.

Elle fabrique un petit univers bien à elle. Elle a laissé beaucoup de places pour nous. Par les temps qui courent, ce petit monde nous fera bien oublié le notre, un peu trop triste, un peu trop flippant. Et si Nick Cave se met à rire, autant dire que l'espoir d'un monde meilleur est certain... et les autres en sont la preuve.

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, Musset, Eric Vigner, Montansier

Thibault de Montalembert arrive par la salle, une bougie à la main. Ce clair obscur est assez joli. Il prend la parole et ce qu'il dit est assez obscur, aussi. Il parle de l'amour, de la passion, comme un poète, c'est-à-dire comme un mec qui aime aimer plus que l'être aimé.

Son costume est épouvantable, comme sa coupe de cheveux digne des années 90. Le comédien fut jadis Sociétaire de la Comédie Française, et cela s'entend. Il articule et surjoue la diction ampoulée du théââââtre classique.

Puis entre en scène sa partenaire, Christèle Tual. Tout deux, ils prennent des poses improbables, elle garde un bras grand levé pendant de longues minutes (mais pourquoi ? Un plaisir sadique de metteur en scène ? L'ambition de nous faire rire?). Montalembert se lance soudain dans une marche saugrenue. On se croirait alors dans le sketch "Ministry of silly walks" des Monty Python, sauf qu'ici le public n'est pas mort de rire.

A la quinzième minutes quelques spectateurs quittent la salle. Ma voisine ne peut réprimer un "j'ai envie de faire pareil !", mais je lui bouche le passage. Les lycéens au fond de la salle attendent sagement que cela se passe. Le public semble plongé dans une douce léthargie. Pour ma part, j'avais envie de rire très fort, mais j'étais au Montansier à Versailles, pas au théâtre de la Ville de Paris.

Et puis, vers la moitié du spectacle, je suis comme bercé par le texte d'Alfred de Musset qui se révèle intéressant. Le Comte déclare sa flamme à la Marquise et elle lui répond "Mon Dieu que vous m'ennuyez" ! L'auteur moque les hommes qui se ressemblent tous quand ils font la cour, qui mentent, qui enjolivent et prennent leur proie pour une gentille imbécile.

"C’est donc parce que je me suis trouvée seule que vous vous croyez tout à coup obligé, oui, obligé, pour votre honneur, de me faire cette même cour, cette éternelle, insupportable cour, qui est une chose si inutile, si ridicule, si rebattue. Mais qu’est-ce que je vous ai donc fait ?"

Il m'a semblé qu'Eric Vigner n'avait pas trop su comment monter ce texte spirituel (dans le sens d'à la fois intelligent et amusant). Je regrette que le metteur en scène n'ait pas davantage fait confiance à ce texte, et qu'il se fut senti obligé de demander à ses comédiens de jouer "comique".

Sincèrement, je ne vois pas trop comment on aurait pu monter cette pièce, et je me dis qu'au moins Eric Vigner s'y est colleté. J'ai donc fini par apprécier ce spectacle assez déroutant, à l'image du texte. Manifestement, je n'étais pas le seul car, à la fin de la représentation, les applaudissements étaient nourris,

Jusqu'au 05 octobre 2024

Théâtre Montansier Versailles

1h15 | de 15€ à 32€

Le ciel en sa fureur, Adeline Fleury, Éditions de l’Observatoire

Bien que n'étant pas amateur de récits fantastiques, j'ai pris plaisir à lire ce roman bien écrit où les phénomènes surnaturels sont légions. Adeline Fleury, l'autrice, nous emmène dans une Normandie pleine de croyances, de goubelins, d'enfants-fées et de pluie de crapauds.

"Cette terre normande est parcourue d'ondes étranges, d'énergies contradictoires qui fragilisent les nouveaux arrivants, les secouent, font vaciller leur rationalité. Depuis leur arrivée au village, les deux anciennes citadines ont du mal à comprendre comment des gens aussi ancrés dans la terre peuvent être aussi attachés à tous ces contes et légendes fantasmagoriques. Cela doit avoir quelque chose à faire avec la mort. Les superstitions entourant les fantômes sont bien plus commodes à se représenter que la réalité de la finitude et de sa pourriture." (page 139-140)

Pour enrober le tout, l'écrivaine met en place une histoire d'enfant caché et de vengeance, une intrigue assez convenue, mais qui a l'intérêt de faciliter la lecture. Et puis, on n'est pas chez Agatha Christie donc l'enquête n'est pas le sujet.

Ce qui compte, c'est l'indéniable talent d'Adeline Fleury pour décrire des paysages et des ambiances. Elle nous embarque avec finesse dans un Contentin de légende qui ne vous laissera pas indifférent.e.

Paru le 02 janvier 2024

Éditions de l'Observatoire

202 pages | 20€

Anna Karénine, Léon Tolstoï, 10/18

Quand j'étais petit, ma Maman m'a totalement divulgaché la fin de Anna Karénine. Je me suis donc longtemps dispensé de la lecture d'un livre de près de mille pages dont je connaissais déjà la fin ! (Combien vous dois-je pour la séance, Docteur.e ?!).

La réédition récente de chef d’œuvre de la littérature russe du XIXème siècle par la maison 10/18 m'a convaincu de me lancer dans la lecture de cette longue histoire d'amour contrariée. Je pensais qu'une nouvelle traduction justifiait la ressortie du livre, mais en fait non, il s'agit d'une traduction, anonyme, parue en 1886.

Heureusement, la traduction n'a pas du tout vieilli et j'ai été surpris de constater combien ce livre se lisait facilement. De façon habile et agréable, le traducteur (ou était-ce une traductrice?) conserve certains mots en langue originale et les traduit en bas de page. J'aime ce procédé qui permet de se projeter plus facilement en Russie. De la même façon, les références ou les mots compliqués (marmoréen, coterie...) sont expliquées afin de vous dispenser de sortir votre dictionnaire. Tout cela rend la lecture très fluide et c'est tant mieux car le livre est long.

Dans certains livres russes, on se perd dans la multitude de personnages et la multiplicité de leurs pseudonymes. Ici au contraire, le nombre de protagonistes est relativement limité et l'on identifie toujours facilement de qui on parle.

Il y a Lévine, l'idéaliste intransigeant, amoureux éconduit. Kitty, la jeune et belle trahie. Wronsky le bellâtre. Anna la mère de famille terriblement séduisante, Oblonsky le charmeur infidèle et Dolly sa femme blessée.

Pendant près de mille pages, tout ce petit monde de la grande bourgeoisie russe se séduit, se dédit, se trahit. Levine et Anna ont du mal à se satisfaire de leur condition de mortels et cherchent l'Absolu, tandis qu'Oblonsky et Wronsky se contenteraient bien d'une vie de plaisirs. Mais la chair est triste, hélas.

Un vrai feuilleton qui en vaut bien d'autres !

Paru le 20 juin 2024 (réédition)

10/18 Littérature étrangère

984 pages | 10,90€

La vie secrète des vieux, Mohamed El Khatib, Abbesses

Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des vieux sur scène, surtout des vieilles et des vieux "normaux", des bedonnant.e.s, des ridé.e.s, des pas connu.e.s, des pas lifté.e.s ni botoxé.e.s. Ce spectacle est, de ce point de vue, assez extraordinaire.

Mohamed El Khatib a constitué une troupe de vieillards qui nous racontent leur vie secrète, leur vie intime, leur vie sexuelle.

D'abord, elle est délicieuse, cette bande de vieux qui livrent sans pudeur leur sexualité sur un plateau. C'est jouissif de voir ces vieux aux corps plus ou moins abimés nous dire crument leurs plaisirs, passés, présents et (s'ils ont de la chance !) futurs.

"Je ne veux pas mourir sans jouir encore." "Je ne peux pas m'empêcher de penser, à chaque fois que je fais l'amour, que c'est peut-être la dernière fois. Alors je m'applique."

Et puis, le spectacle prend un tour plus militant, plus revendicatif. Yasmine, aide-médicale présente sur scène, nous décrit son quotidien auprès des résidents d'un EPAHD. Son témoignage est enjoué mais aussi immensément triste et extrêmement poignant.

Alors, alors les larmes me sont montées aux yeux. Pour de vrai. J'ai été ému, bouleversé par ces fins de vie et par ces adultes infantilisés (il est vrai qu'ils n'ont pas toujours toute leur tête) à qui l'on refuse les (derniers) plaisirs des sens.

"On a torché nos gosses toute leur enfance (...) et maintenant ils viennent nous faire chier !".

Et puis, lorsque j'ai pris conscience que Yasmine n'était pas aide-soignante mais comédienne (Yasmine Hadj Ali), je me suis senti floué et, oserais-je le dire? trahi. Bien sûr, c'est du théâtre et je sais que tout est faux. Sauf que le metteur en scène laisse entendre que ce sont des "vrais" gens qui racontent leur histoire (il parle de "théâtre documentaire"). Or si Yasmine est une comédienne, alors...

Alors, on peut douter de tout. A y bien regarder, il m'a semblé que El Khatib servait la soupe à son public. Avec ses faux airs provocateurs et naïfs, son spectacle flatte en réalité son public dans le sens du poil. A des spectateurs majoritairement blancs et bourgeois, il présente des vieux - majoritairement blancs et bourgeois eux-aussi - qui, s'ils ne sont plus de première jeunesse, ont une pêche d'enfer et un appétit sexuel rassurants.

"J'ai 91 ans et, je n'ai pas peur de le dire - j'espère qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle - j'ai envie de faire l'amour tous les jours."

Alors, je me suis dit que Mohamed El Khatib est un roublard. C'est un spectacle plaisant à regarder et très très efficace. Presque trop.

Jusqu'au 26 septembre 2024

au Théâtre de la Ville de Paris - Abbesses(dans le cadre du Festival d'automne 2024)

Puis en tournée.

Durée 1h10

de 8 € à 33 €

Et c’est ainsi que nous vivrons, Douglas Kennedy, Pocket

En 2045, les USA n'existent plus. Ils ont été remplacés par d'un côté une République réunissant les états côtiers (est et ouest) et de l'autre une Confédération des états continentaux (les "Fly over", titre original du roman). Le scénario de cette Amérique divisée entre progressistes et conservateurs religieux semble très séduisant.

Malheureusement, au lieu de traiter du sujet, Douglas Kennedy se focalise sur son personnage de Samantha Stengel, agente secrète pour la République envoyée en mission pour tuer sa sœur, agente à la solde de la Confédération. Deux sœurs ennemies pour symboliser un pays où la fraternité régresse, c'est assez lourdingue comme procédé.

Ce n'est pas un roman d'anticipation, c'est un vulgaire thriller dont l'intrigue est assez médiocre et totalement prévisible. D'ailleurs, l'auteur en est tellement conscient qu'il le formalise: "Apprendre que c'était toi derrière le masque - toi, ma demi-sœur en mission pour me tuer... c'est à la fois incroyablement cliché et vraiment tordu." (page 420).

Kennedy n'a pas travaillé son sujet. Il fait l'impasse sur les technologies du futur, se contentant d'imaginer qu'on implantera une puce électronique aux individus et que les espions disposeront de masques leurs permettant de changer d'identité sans être reconnus (c'est tellement innovant qu'on voyait déjà ça dans les romans d'Alexandre Dumas ou dans Fantomas !). J'ai vraiment regretté que le livre n'ait pas été plutôt écrit par Marc Dugain qui aurait donné toute son ampleur à cette dystopie.

Avec Kennedy, il n'y a pas que les technologies qui sont dépassées (c'est vraiment l'an 2000 des années 80 !), les références aussi sont datées. A en croire l'auteur, en 2045, on ne s'intéressera qu'à des vieilleries en noir et blanc des années 1950. Mais oui bien sûr...

Pour faire bonne figure, Douglas Kennedy patine tout ça d'un vernis philosophique peu convaincant.

"A l'image des cellules biologiques qui nous composent, il est dans notre nature de nous diviser. L'histoire de l'humanité, individuelle et collective, n'est qu'une longue succession de schismes et de ruptures. Nous brisons nos familles, nos couples. Nous brisons nos nations. Et nous rejetons la faute les uns sur les autres. C'est un besoin inhérent à la condition humaine: celui de trouver un ennemi proche de nous afin de l'exclure en prétextant ne pas avoir le choix.

Vivre, c'est diviser" (page 448).

Amen !

Paru en poche le 06 juin 2024

chez Pocket

Traduction (anglais USA) Chloé Royer

456 pages

Ce qui nous tue, Tom McAllister, 10/18

Pour mon plus grand plaisir, le hasard a mis sur mon chemin Ce qui nous tue de Tom McAllister. Je n'avais jamais entendu parlé ni de cet auteur, ni de ce livre au titre bizarrement traduit puisqu'il s'intitule en anglais How to be safe (qu'on pourrait traduire par Comment s'en sortir). Un livre de 2021 qui reste terriblement d'actualité et qui aurait mérité un grand succès.

Toute la ville de Seldom Falls, petite bourgade de Pennsylvanie autoproclamée "LA VILLE LA PLUS AIMABLE D'AMERIQUE" (page 25) est sous le choc après qu'une tuerie de masse a lieu au lycée. Professeure récemment renvoyée du lycée car trop peu conventionnelle, Anna Crawford, voit les forces spéciales débarquer chez elle et la ranger au titre des suspects potentiels.

Avec son humour noir, la narratrice un brin parano dénonce le cynisme des politiques qui déclarent la guerre aux armes (sic) et utilisent la tragédie à leur avantage.

"Les politiciens adoraient les petites villes. Ils croyaient qu'on passait notre temps à manger de la tarte aux pommes et à agiter de petits drapeaux à l'église. Ils n'aimaient pas penser au fait que tout le monde prenait des opiacés, avait un boulot ingrat et vivait constamment dans la peur. Leur amour pour une vision idéalisée de l'Amérique profonde était pervers. Tandis qu'on mourait, ils s'enrichissaient sur notre dos en nous félicitant pour notre résilience. Ils s'arrêtaient pour boire une bière avec un gars du coin. Ils promettaient que, la prochaine fois qu'ils viendraient, ils apporteraient la prospérité." (page 129)

Bien que rapidement innocentée, Anna est toujours harcelée par des chaines d'info qui surfent sur le sensationnalisme. "L'appétit des médias (...) était insatiable. Ils avaient besoin d'images de mort pour rester en vie". (page 196).

Au gré de ce roman assez court et terriblement percutant, Tom McAllister évoque la difficulté qu'il doit y avoir à vivre dans l'Amérique profonde lorsqu'on n'est pas un homme blanc viril, pro-life et pro-armes.

J'ai beaucoup ri en lisant ce livre tant le regard de la narratrice est féroce, drôle et acerbe. Le virilisme - et la violence qu'il véhicule - en prend pour son grade. Savoureux !

Paru en poche le 18 février 2021

chez 10/18 Littérature étrangère

traduction Anne Le Bot

237 pages | 8€

Enfermés, Amaia et Sophie Teulière, Funambule

Moi j'aurais voulu voir Le nectar des Dieux, l'histoire du vin en une heure au théâtre Funambule, mais je me suis retrouvé spectateur d'Enfermés, une pièce qui a pour thème les Escape games. C'est donc peu dire que je me suis identifié à Alex, ce personnage qui voulait juste aller récupérer un recommandé à la Poste et qui se retrouve contre son gré dans un escape game avec ses deux copines, Léa et Jo.

Nos trois protagonistes sont enfermés dans un escape game où ils sont censé trouvé le sceptre du Pharaon Pasmoualtournevis mais où ils vont finalement lutter pour leur survie. Bon déjà, j'ai horreur des escape game, des labyrinthes et autres palais des glaces ; rien que l'idée me fait frémir. Et je n'ai aucune admiration pour l’Égypte antique. Des mecs qui ne savaient pas dessiner et qui adoraient les chats, tu parles d'une civilisation...

Malheureusement, cette pièce qui n'était pas faite pour moi n'a pas réussi à me convaincre. J'ai souffert pendant un peu plus d'une heure, avec une furieuse envie de m'échapper, moi aussi.

Les autres spectateurs ont eu l'air d'apprécier et de s'amuser, particulièrement ceux qui ont (su garder) une âme d'enfant et qui ne sont pas de vieux râleurs comme moi. Il faut dire que les gags fusent à un rythme effréné et que les comédiens donnent tout ce qu'ils ont: ils jouent, chantent, dansent, se roulent par terre pour emporter le public et le faire participer activement à cette grande aventure en chambre close.

Jusqu'au 1er septembre 2024

Funambule Montmartre

La Compagnie des brunes

de Amaia et Sophie Teulière

avec Antoine Ody ou Antoine Demière, Laura Hatchadourian ou Charlotte Bottemanne, Sophie Teulière ou Laurine Mével

mise en scène Amaia

création lumières Robin Belisson

durée 1h15

Football politiques, Pauline Londeix, 10/18

Peut-on encore aimer le sport de haut niveau ?

Peut-on encore aimer le sport de haut niveau ? Peut-on encore aimer le sport business ? Cette question pertinente est posée par Pauline Londeix dans ce fort intéressant petit ouvrage de sociologie.

Comme toujours avec la collection Amorce de 10/18, le livre est d’une clarté lumineuse. Chaque idée est bien expliquée, le plan est méticuleusement annoncé et d’utiles mises en exergue des points importants sont proposées.

Dans une première partie, Pauline Londeix commence par dresser la longue liste des défauts du football, le plus emblématique des sports business mais aussi celui qui connait le plus grand nombre de dérives. Sexisme, inégalités, argent roi, violence, tricheries… le sport roi concentre tous les défauts d’une société aussi machiste que capitaliste dont il est un véritable miroir grossissant.

"Les maux qui touchent le sport de haut niveau semblent refléter ceux dont notre société dans son ensemble est atteinte. Ainsi, savoir si on peut encore aimer le sport de haut niveau revient, d'une certaine façon, à se demander si on peut encore aimer le monde tel qu'il est, avec ses inégalités, son élitisme, ses injustices, sa cruauté." (page 16)

Malgré tous ses défauts, il faudrait néanmoins sauver le soldat football au motif qu'il serait un formidable vecteur de communication entre les hommes. (C'est à dessein que je ne mets pas majuscule à hommes, tant la meilleure moitié de l'humanité semble peu concernée par ce jeu qui passionne littéralement des mecs, les vrais, les virils !).

Dans une seconde partie, l’autrice cherche donc une solution pour racheter le plus populaire des sports (popularité qui n’est pas faite pour me rassurer, soit dit en passant!). Pauline Londeix se prend ainsi à rêver que le foot féminin (moins athlétique mais plus technique, avec du vrai "beau jeu" et du collectif dedans) puisse un jour avoir une bonne influence sur le football masculin. Autrement dit que la footballeuse soit l'avenir du footballeur.

L'espoir fait vivre...

Paru le 06 juin 2024

chez 10/18 Amorce

144 page | 6€

Tous les membres de ma famille ont tué quelqu’un, Benjamin Stevenson, 10/18

D'une façon générale, je ne suis pas fan de romans policiers et encore moins de livres à énigmes (ça fait longtemps que j'ai quitté l'école primaire et que je n'ai pas lu Agatha Christie...). Et je n'aime pas non plus cette manie anglo-saxonne des titres à rallonge. Oui, je sais, je n'aime pas grand chose.

Le roman de Benjamin Stevenson, intitulé Tous les membres de ma famille ont tué quelqu'un, une parodie de livre de détective à la Sherlock Holmes partait donc, de mon point de vue, avec un handicap certain.

Mais que voulez vous, je suis le genre de gars qui, au restaurant, est capable de choisir le menu surprise. En matière de livres c'est pareil, je suis ouvert aux découvertes. C'est comme ça que je me suis retrouvé à lire des bouquins de Patrick Sébastien ou de Christine Angot (qui ont en commun le même talent littéraire doublé d'une grande prétention, mais c'est une autre histoire).

Bref. Je me suis laissé tenter par ce livre car ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de lire un auteur australien.

L'écrivain joue avec son lecteur et annonce dès le départ la liste des pages où auront lieu les meurtres.

"Si vous ne lisez ce livre que pour les détails sanglants, les décès surviennent ou sont rapportés page 29, page 69, page 93, il y a un doublé pages 103-104 et un triplé page 113. S'ensuit une petite accalmie, mais ils reprennent page 230, page 274 (grosso modo), pages 286-288, page 298, page 325, quelque part entre la page 317 et la page 326 (c'est difficile à dire avec précision), page 340 et page 457. Je jure que c'est la vérité, à moins que le compositeur se plante dans la numérotation." (page 14)

Tant qu'à faire, il aurait pu aussi me prévenir qu'en page 144 on trouvait un chapitre récapitulatif du début du bouquin, ça m'aurait permis de gagner un peu de temps.

Tout au long du livre, Benjamin Stevenson joue avec les codes du roman de genre et respecte scrupuleusement le cahier des charges du bon auteur de livre à suspens. Malheureusement, lorsqu'arrive l'heure du dénouement (la scène se déroulant, comme il se doit, dans un bibliothèque où sont réunis tous les protagonistes ; du moins ceux qui ont survécu), je me fiche bien de savoir qui a tué le Colonel Moutarde avec une clef anglaise dans l'entrée.

En plus de soigner la construction de son énigme, l'auteur multiplie les clins d'yeux au lecteur. "Si vous suivez correctement les numéros de page, vous savez que quelqu'un vient de mourir." (page 69)

Le livre est supposé être drôle, moi je l'ai trouvé assez puéril et lourdingue ; et comme je suis sensible, j'ai eu du mal à rire d'une histoire qui multiplie les morts violentes, y compris les morts d'enfants.

Être curieux me réserve souvent de bonnes surprises. Mais parfois non. Tant pis.

Paru en poche le 06 juin 2024

10/18 Polar

480 pages | 9,60€

La disparition de Chandra Levy, Hélène Coutard, 10/18 Society

Le 1er mai 2001 Chandra Lévy disparait à Washington D.C. A l'été 2001, après l'affaire Clinton/Lewinsky et en attendant les attentats du 11 septembre, les journaux américains n'ont rien de mieux à se mettre sous la dent que cette histoire de disparition inquiétante d'une jeune femme, stagiaire dans la capitale, et qui avait une aventure secrète avec un député quinquagénaire et marié.

"Voilà donc atteint le point Godwin de toute enquête criminelle incluant une liaison illicite: et si Chandra était morte dans un jeu sexuel qui aurait mal tourné ?" (page 79)

La découverte du corps de Chandra dans une forêt, un an après sa disparition, n'apportera pas de réponse à cette question. Il faut dire que - contrairement à Hélène Coutard, l'autrice - la police de Washington DC a totalement bâclé son enquête.

Comme c'est toujours le cas avec la collection True Crime de 10/18 Society, le travail journalistique est fouillé et le livre élargit le propos en évoquant les répercussions du crime sur la société américaine, ou ce qu'il dit d'elle.

"Chandra, malgré sa liaison exceptionnelle avec un député, est devenue au moment de sa disparition la girl next door de l'Amérique, l'amie de la fac, la voisine, la jeune collègue... On l'a décrite - surtout avant la révélation de la liaison - comme une jeune femme drôle, passionnée, révoltée contre l'injustice et promise à un brillant avenir. On a dit d'elle qu'elle était sérieuse, prudente, bien élevée. On a parlé de ses études, de sa future carrière. Des caractéristiques correspondant aux descriptions généralement associées aux femmes blanches disparues, vues comme les sœurs, les filles, les mères de quelqu'un. A contrario, quand une femme racisée disparait aux États-Unis, l'accent est surtout mis sur les dysfonctionnements de sa vie ayant pu entrainer un drame et rarement sur ses réussites." (page 195)

"En 2001, l'année où Chandra Levy a disparu, deux cent trente et un meurtres et cent quatre-vingt-un viols ont été commis à DC. Aucun autre fait divers n'a été commenté." (page 196)

L'autrice raconte bien l'histoire, elle ménage le suspense et met en scène des rebondissements qui nous tiennent en haleine. Le bouquin se lit donc très vite, si ce n'est d'une traite.

Malheureusement (!!! attention spoiler alert !!!), comme on n'a jamais retrouvé l'assassin de Chandra Levy (si tant est qu'elle ait été tuée...), il m'a un peu manqué un bon gros tueur psychopathe qui aurait apporté plus de saveur au récit.

Parution le 06 juin 2024

10/18 Collection Society

224 pages | 8€

Lorsque l’enfant parait, André Roussin, Michel Fau, Montansier Versailles

Charles Jacquet (Michel Fau), la petite soixantaine bedonnante, est fier de lui : Sous-Secrétaire d’État à la Famille, il vient de faire adopter la fermeture des maisons closes et d'alourdir les peines frappant l'avortement.

Problème : une avalanche de bébés va lui tomber dessus en rentrant chez lui, après sa journée de travail. Son fils attend un enfant hors mariage et sa femme, Olympe (Catherine Frot), est enceinte. Il se passerait bien de ces grossesses qui viennent compliquer sa vie et télescoper la morale qu'il revendique.

"Je t'ai fait un enfant ? A ton âge, ça n'est pas sérieux !"

En parlant d'âge, et sans vouloir être désobligeant, il y a quand-même un côté surréaliste à confier le rôle d'un personnage censé avoir la quarantaine à une comédienne qui, à la ville, a près de 70 ans. Malheureusement, Michel Fau (qui signe la mise en scène) n'utilise pas ce décalage pour en faire quelque chose de comique ; il fait comme si de rien n'était et signe, d'une manière générale, une mise en scène classique au possible, aussi plate et prévisible que le texte de la pièce.

Mais qu'est-ce qui a pris à Michel Fau de monter cette comédie qui aurait pu s'appeler Retour vers le futur tant on se croirait revenu dans les années 1950 ?! Le texte écrit en 1951 par André Roussin (qui deviendra Académicien en 1973) est terriblement bourgeois et daté, ce qui plait manifestement à un certain public qui y trouve toujours son compte, même au XXIème siècle.

En ce 29 mai 2024 au Théâtre Montansier de Versailles, les spectateurs grisonnants et bourgeois sont venus voir des célébrités. C'est un bon public, c'est-à-dire un public indulgent et conquis d'avance (Michel Fau est d'ailleurs applaudi avant même d'avoir prononcé un mot). Il faut dire que ce soir, le Bourgeois et sa bourgeoise ne seront pas choqués, on les brocardera très gentiment avec un humour de bon ton légèrement suranné. Cela donne ce genre de répliques:

- (à propos d'une femme enceinte) "J'espère qu'elle ne couve rien."

- (au téléphone avec la grand-mère qui entend mal) "Son voyage tombe à l'eau. Non, je dis: son voyage tombe à l'eau. Allo ?"

- à chaque évocation d'un couple qui attend un enfant : "Mais comment ont-ils fait?!" (C'est le running gag de la pièce...)

Les gags sont pathétiques, les quiproquos et le dénouement se voient arriver à des kilomètres et la pièce n'a aucun rythme. Cela fait bientôt deux ans qu'ils tournent et, manifestement, ils sont tous fatigués de jouer cette histoire qu'ils récitent presque mécaniquement. La mollesse des comédiens est renforcée par un décor en entonnoir qui réduit l'espace scénique à quelques mètres carrés et leur interdit presque de bouger. Michel Fau n'a même plus la force de cabotiner, et seule Catherine Frot a parfois quelques sursauts d'énergie. Et je ne vous parle même pas des seconds rôles...

Pour tout dire, je n'ai pas ri une seule fois en deux heures et j'ai eu l'impression de passer la soirée avec Édouard Balladur. Mais ce qui m'a troublé, c'est que dans la salle, tout le monde semblait s'amuser, à l'exception notable de ma sœur et de moi qui avons ce soir-là tenu le rôle des deux vieux du Muppet Show. Les seuls qui avaient l'air de s'emmerder autant que nous deux, c'étaient les comédiens !

Jusqu'au 1er juin 2024

Théâtre Montansier Versailles

de 15€ à 39€

De André Roussin, mise en scène Michel Fau assisté de Quentin Amiot

Décor Citronelle Dufay, costumes David Belugou, lumières Antoine Le Cointe

avec Catherine Frot, Michel Fau, Agathe Bonitzer ou Laure-Lucile Simon, Quentin Dolmaire ou Baptiste Gonthier, Hélène Babu ou Anne-Guersande Ledoux, Sanda Codreanu, Maxime Lombard

Théodore Rousseau, La Voix de la forêt, Petit Palais

C'est pour moi toujours un plaisir d'aller au Petit Palais, véritable havre de paix au milieu du tumulte des Champs Élysées. Les collections permanentes sont belles (et gratuites !) et les expositions temporaires sont intéressantes et relativement délaissées par la foule. Cette fois-ci, je m'y suis rendu pour visiter l'exposition Théodore Rousseau, La Voix de la forêt.

Théodore Rousseau (1812 - 1867) était un peintre singulier. Un peintre dont l'ambition était de peindre la nature, la nature pour elle-même et non comme un simple décor à des scènes mythologiques. Son ambition était telle qu'il a renoncé pour elle à une certaine carrière, lui qui fut refusé au Salon de Paris et qui choisit de peindre à Barbizon des paysages français (et non italiens comme l'académisme l'aurait voulu).

Théodore Rousseau peint la nature comme il la voit, et non comme il serait de bon ton de la peindre. Pour mieux faire le "portrait" d'un arbre, il n'hésite pas à placer sa toile à la verticale. De la même façon, il mixte les techniques pour mieux restituer la matière qu'il voit. Comme il lui arrive également de présenter des ébauches, on lui reproche, à l'époque, de ne pas "finir" ses toiles.

D'ailleurs, en parlant d'ébauches et de toiles non académiques, il me semble que Théodore Rousseau ouvre la voie aux Impressionnistes (qui viendront juste après lui), même si son œuvre est moins accessible, moins plaisante à nos yeux que les leurs. Car il y a une certaine exigence - voire une intransigeance, une rigueur - dans l’œuvre de ce peintre. Ses paysages de forêt ne sont pas (com)plaisants. Ils sont touffus, extraordinairement détaillés et presque oppressants par moments, notamment lorsqu'ils représentent un magma de feuilles et de mousse et que le ciel est absent de la composition. J'ai été impressionné par le niveau de détail de ces "portraits" en gros plan d'arbres ou de sous-bois ; chaque feuille, chaque mousse, chaque brindille ou brin de fougère est restitué dans sa complexité. L'aspect technique force alors mon respect, mais sans vraiment m'émouvoir.

Je préfère lorsque Théodore Rousseau prend du recul, lorsqu'il fait entrer la lumière du ciel dans la composition, même si ses toiles sont alors moins singulières. Ses ciels gris sont magnifiques, comme dans Le lac de Maubuisson, une ravissante petite huile d'une modernité folle, tout en dégradés de gris. On sent l'influence des peintres paysagistes néerlandais du XVIIème, et l'on fait le parallèle avec Le Chêne de Flagey peint par Gustave Courbet en 1864.

J'ai aussi aimé ses tableaux représentant des grandes pâtures boisées avec des mares, ces paysages qui n'existent plus, remplacés par ces champs modernes aux labours profonds laissé à perte de vue par une agriculture mécanisée qui prétend entretenir le paysage alors qu'elle le démolit consciencieusement.

Nul doute que nos campagnes actuelles, trop souvent défigurées, attristeraient Théodore Rousseau qui fut écologiste avant l'heure, lui qui fit du lobbying afin que certains arbres soient sanctuarisés (les "séries artistiques") pour leur beauté et pour la source d'inspiration qu'ils représentent pour les artistes.

C'est sûr, je penserai avec respect à Théodore Rousseau lors de mes balades en forêt, à condition bien sûr que nos amis chasseurs me laissent passer !

Jusqu'au 07 juillet 2024

au Petit Palais

Plein tarif : 12 € TP | 10€ TR | Gratuit - 18 ans

Le tableau volé, Pascal Bonitzer, SBS Production

Le réalisateur, Pascal Bonitzer, s'est inspiré d'une histoire vraie : un commissaire-priseur d'une grande maison parisienne est informé qu'un chef-d’œuvre disparu d'Egon Schiele trône dans le salon d'un jeune ouvrier dans la banlieue de Mulhouse. D'abord incrédule, le spécialiste se rend en Alsace et convainc le propriétaire du tableau de le vendre aux enchères. Mais il y a un hic : ce tableau provient d'une spoliation lors de la deuxième Guerre Mondiale, ce qui pose un problème étique à son propriétaire, et un problème beaucoup plus prosaïque au commissaire priseur qui ne voudrait surtout pas laisser passer une affaire pareille !

Plutôt que d'axer son film sur cette histoire assez rocambolesque, Pascal Bonitzer préfère se focaliser sur André Masson (Alex Lutz), un professionnel de l'art qui - s'il est ému devant une œuvre qu'on pensait disparue (j'ai particulièrement aimé la scène où les deux commissaires-priseurs découvrent la toile) - semble être davantage intéressé par les belles bagnoles et les montres de luxe que par les tableaux.

On a envie d'aimer le personnage (pourtant tête à claque !) campé par Alex Lutz, et l'on est séduit par les femmes qui gravitent autour de lui, qu'elles soient une notaire de province (Nora Hamzawi), son ex-femme (la toujours émouvante Léa Drucker) ou sa stagiaire mythomane sur les bords (Louise Chevillotte, une découverte).

Autour du commissaire-priseur, Pascal Bonitzer dresse toute une galerie de personnages. Tou.te.s ont un rôle à jouer, même les simples figurants apportent quelque chose au film et à la compréhension du personnage principal. Absolument tous les comédiens sont bons, même les seconds ou les troisièmes rôles.

La narration est construite sobrement, la mise en scène est classique et suffisamment discrète pour être plaisante, les images sont belles, la réalisation honnête et, surtout, la direction d'acteurs est impeccable. Alors, si ce film sur un chef d’œuvre n'en est pas un, ce long-métrage est un ouvrage de belle facture réalisée par un bon artisan du cinéma. Et c'est déjà beaucoup !

Au cinéma le 1er mai 2024

1h31

Dans ton coeur, Akoreacro, Pierre Guillois, Rond-Point

Pierre Guillois, le metteur en scène de Les gros patinent bien (qu'on avait adoré à État-Critique) s'associe avec la troupe Akroreacro pour faire rentrer le cirque au théâtre.

Dans une usine qui évoque Playtime ou les Temps modernes, un homme et une femme se rencontrent et l'on assiste à la naissance d'un couple, à son installation dans un appartement, à l'arrivée de leurs enfants et à ses déboires. L'histoire n'est pas compliquée, elle est facilement accessible et compréhensible, même par de jeunes spectateurs.

Tous ces épisodes assez banals de la vie de couple sont magnifiés par l'extraordinaire troupe Akroreacro. La charge mentale de la jeune mère de famille est abordée avec une belle poésie : elle ne touche littéralement plus terre. Et lorsque l'homme fait des galipettes avec sa maîtresse, elles sont particulièrement acrobatiques ! Mais sa femme fait face avec détermination. C'est une battante, comme nous le prouverons les chorégraphies de bastons.

On admire le travail des circassiens, véritables athlètes de la piste, on apprécie la beauté des corps sculptés (dont les performers s'amusent à l'occasion d'un numéro de cabaret drôlissime) et l'on est épaté par le travail collectif. Quelle confiance ils doivent dans leurs partenaires pour réaliser ces voltiges !

A certains moments, j'étais émerveillé, bouche et yeux grands ouverts, complètement scotché par la vision de ces corps qui défient l'apesanteur. C'est exactement pour cela que j'aime le spectacle vivant et les performances physiques (et tout particulièrement la danse). Mes filles de 5 et 10 ans étaient elles-aussi captivées par le spectacle.

Contrairement à ce que l'on aurait pu craindre, le cirque ne rétrécit pas en quittant le chapiteau. Au contraire, ce qu'il perd en espace scénique, il le compense grâce à la narration et la mise en scène qui mettent en valeur les numéros. En parallèle, c'est le théâtre qui prend une autre dimension, notamment grâce à la présence des musiciens qui nous enchantent.

J'ai aimé que la représentation dépasse le simple enchainement de numéros, que le cirque mette un pied dans la théâtralité, avec un un vrai fil conducteur narratif. Dans ton cœur nous fait rire, retenir notre souffle et nous attendrir pour ce couple qui se débat dans le quotidien.

Les acrobates et musiciens d'Akroreacro apportent au théâtre un vent de joie sincère qui souffle jusqu'après la représentation !

Jusqu'au 26 mai 2024

Théâtre du Rond-Point

Durée 1h15 - à partir de 6 ans

de 8€ à 38€

Kevin, Arnaud Hoedt, Jérôme Piron, Rond-Point

A l'entrée, on nous remet un carton format A4 avec une grosse flèche dessinée dessus. Lorsqu'on est tous assis démarre un petit sondage auquel on répond en direct grâce à sa flèche. Ce petit jeu nous amuse visiblement tous, et nous ne pouvons nous empêcher de rire devant l'incongruité des questions (dont on comprendra plus tard à quoi elles font référence).

Puis arrivent sur scène Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, deux profs dont vous avez peut-être déjà vu une vidéo sur internet expliquant que, si vous faites des fautes quand vous écrivez, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de l'orthographe.

Dans le spectacle Kevin, il n'est pas question de langue mais d'éducation, carrément. "On s'est demandé à quoi ça sert l'école. Et à qui ça sert ?"

Pendant une heure et quart, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron nous bombardent de faits, de chiffres, d’anecdotes sur les systèmes éducatifs français et belge qui ont la particularité d'être aux deux dernières places du classement de l'OCDE en ce qui concerne l'égalité des chances à l'école. Les deux conférenciers nous démontrent comment et pourquoi, en France et en Belgique, la richesse des parents est le facteur prédominant dans la réussite scolaire des enfants.

Au gré du spectacle, on apprend ainsi qu'il y a un lien entre prénom et mention au baccalauréat, qu'il existe des pays sans bonnes écoles, qu'il existe un programme invisible, ou encore que certains élèves souffrent de résignation acquise. Le fond du propos est parfois légèrement désespérant ; "la sociologie, ça pique. Et la sociologie de l'éducation, ça pique fort."

Mais rassurez-vous ! Ce spectacle n'est pas que documenté, il est surtout très drôle.

Grâce au talent de conteurs des deux compères et grâce à des infographies rigolotes et efficaces qui défilent derrière eux, les nombreuses données et informations sont toujours présentées de façon dynamique et ludique. C'est loin d'être un cours ennuyeux ! A la fin du spectacle, mon voisin de derrière s'est exclamé : "C'était génial ! En fait, c'est comme un documentaire, mais en live."

Surtout, le côté interactif du spectacle instaure une très bonne ambiance dans la salle ; c'est tous ensemble qu'on participe, qu'on joue, qu'on rit ou qu'on est atterré. C'est un très beau moment collectif d'apprentissage.

Jusqu'au 11 mai 2024

Théâtre du Rond-Point

Durée 1h15

La France sous leurs yeux, BNF

Une exposition belle et passionnante qui présente les français dans tous leurs états !

L’État a débloqué quelques millions d'euros pour tenter de sauver la profession de photojournaliste, mise à mal par la crise de la presse papier, l'omniprésence des appareils photo dans toutes les poches ou encore la crise COVID,

Pilotée par la Bibliothèque, la Grande commande pour le photojournalisme – intitulée Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire – a permis aux photographes lauréats de bénéficier d’un financement de 22 000 € chacun pour mener à bien leur reportage. Les 20 000 tirages inédits produits ont ensuite intégré les collections de la BNF.

Organisée en quatre chapitres (Libertés Égalités Fraternités et Potentialités), l'exposition offre à nos regards La France dans toute sa diversité : des français de tous (trans)genres, de toutes les couleurs, de toutes les latitudes et dans toutes les positions (sociales ou acrobatiques).

Il y a autant de styles et de sujets qu'il y a de photographes, c'est dire combien l'exposition est dense (sans être indigeste ni intimidante). Elle est vraiment passionnante et il serait dommage de passer à côté de cette exposition (qui partira ensuite en tournée en régions, par fragments). Pour ma part, j'ai même envie d'y retourner. Et comme le tarif est plus que raisonnable (10€ maximum), je ne m'en priverai pas !

Jusqu'au 24 juin 2024

Bibliothèque Nationale de France - François Mitterrand

10€ TP

Les Explorateurs : l’aventure fantastique

Là où tout le monde voit un énorme nuage menaçant, Alfonso, lui, voit un monstre-tempête. Et comme il est intrépide, il est sûr de pouvoir vaincre le monstre. Il tente donc de convaincre ses voisins de ne pas fuir leur village et part au combat.

Alfonso, en digne arrière-arrière-arrière-petit-fils de Don Quichotte, voit des géants là où il y a des moulins à vent. Son copain Arthur, lui, est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Sancho Pancha. Ces deux-là sont donc inséparables. Et, sans doute dans l'idée de séduire les petites filles, on adjoint Victoria, une fille un peu pirate, à ce duo masculin et l'on ajoute également une pincée d'histoire d'amour au récit. Les trois amis vont découvrir qu'un grand méchant cupide se cache derrière le gros nuage, et ils vont le combattre avec leurs petits bras, leur courage et les gadgets géniaux d'Arthur.

Sans surprise, tout cela va se terminer par une bataille bruyante et épique contre un effrayant robot géant. Un scénario paresseux pour un final de jeu vidéo d'arcade, donc.

Autre point commun avec les vieux jeux vidéo : les animations graphiques toutes pourries ! Les personnages en arrière-plan ont des expressions et des mouvements figés.

Le rythme est beaucoup trop rapide pour être supportable, et ce n'est pas le recours abusif aux ralentis qui rend la chose regardable. Toutes les cinq minutes, le réalisateur passe en slow motion, espérant sans doute de la sorte rendre compréhensible ce qui se passe à l'écran. C'est raté.

Manifestement, le scénariste/réalisateur aime aussi les blagues. Les vannes fusent toutes les dix secondes. Mais les enfants ne rient pas, pas plus qu'ils ne comprennent les références à la pop culture (E.T., Saturday Night fever, Bruce Lee...)

Si vous pensiez emmener vos enfants au cinéma pendant les vacances, vous pouvez chercher une autre idée de film !

Au cinéma le 03 avril 2024

1h 27min

Le Consentement, Vanessa Springora, Sébastien Davis, Rond-Point

Dans les années 1980, V. est une jeune fille de 14 ans qui succombe au charme sulfureux d'un adulte. Flattée d'être remarquée par un écrivain quinquagénaire qui fréquente l'élite parisienne, elle tombe résolument amoureuse de lui.

On peut trouver mille explications au fait qu'une fille pas encore sortie de l'enfance soit attirée par un vieux schnock : son charme sulfureux, l'absence de figure paternelle, la permissivité post-soixante-huitarde d'une mère, une certaine précocité pour la sensualité et la sexualité...

Mais une question demeure : "Lorsqu'il n'y a ni souffrance ni contrainte, c'est bien connu, il n'y a pas viol". N'est-ce pas ?

Au départ, V. croit désespérément à l'amour de G. "Son amour pour moi est d'une sincérité au-dessus de tout soupçon". Puis, progressivement, elle ouvre les yeux, en même temps qu'elle ose enfin ouvrir un livre de G. dans lequel il se vante de ses multiples abus (en forme de conquêtes) d'enfants. "A Manille, les petits garçons de 11 ou 12 ans que je mets dans mon lit sont un piment rare."

Le récit de Vanessa Springora, dont est tirée la pièce, m'avait frappé par sa justesse et sa force. Pas de voyeurisme ni de règlement de comptes en forme de clash, mais un récit aussi glaçant qu'équilibré.

Au démarrage de la pièce de théâtre, je vous avoue avoir eu un peu peur. Déjà, parce qu'il semble impossible de se hisser au niveau du livre de Vanessa Springora, ensuite parce que la mise en scène ne se distingue pas forcément par sa finesse.

J'ai eu l'impression que Sébastien Davis ne faisait pas assez confiance au texte, et qu'il avait jugé nécessaire de lui adjoindre des béquilles scéniques.

Par moments, la voix amplifiée de la comédienne se dédouble (sur fond de percussions lancinantes et hypnotiques). Cela m'a rappelé ma jeunesse et les dramatiques radio de France Culture des années 2000, Mais, franchement, à quoi ça sert ? A part à perturber la compréhension du texte par les spectateurs ? Et je vous passe les micros qui crachouillent très fort par moments.

A certains moments, Ludivine Sagnier se livre à une danse frénétique sur fond de percussions. A d'autres, elle se déshabille... (Derrière un voile opaque en fond de scène, on n'est pas à Avignon !) On se demande ce que cela apporte au propos. Idem pour le tambour chamanique (même si le talent du batteur, Pierre Belleville, impressionne).

La pièce aurait gagné donc à un peu d'épure, à l'image d'une scénographie très simple avec, on l'a dit, un fond opaque en fond de scène et quelques meubles (dont un lit aux draps de satin noir) restituant efficacement le dépouillement des chambres de bonne ou d’hôtel où (sé)vit Gabriel Matzneff.

Soyons juste, la pièce n'est pas gâchée par ses quelques défauts, et elle mérite largement d'être vue. La force du texte est préservée. Ludivine Sagnier joue de façon crédible la petite fille, l'ado puis la femme qu'est devenue V. (même si, dans mon souvenir, la narratrice du livre est un peu moins en colère). La comédienne campe également avec justesse les différents adultes qui passent dans le paysage, médecin, psy, parents qui sont tous plus hallucinants les uns que les autres, la palme revenant à G. lui-même, personnage au cynisme et à la prétention sans borne qui se compare sans modestie à d'illustres artistes dévoreurs de petites filles : Edgar Allan Poe, Lewis Caroll, Roman Polanski...

On est soulagé que V., telle une vaillante petite Gretel, soit parvenue à "prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre"

Jusqu'au 06 avril 2024

Théâtre du Rond-Point

Paris VIIIème

De 8€ à 31€ - Durée 1h20

Texte Vanessa Springora

Mise en scène Sébastien Davis

Avec Ludivine Sagnier

et Pierre Belleville (batterie)

Les soeurs Dalton, Cie Les Nomadesques, Le Ranelagh

"Nous ne serons jamais les sœurs des frères Dalton !"

"Tout est toujours calme dans cette bonne vieille ville calme de Toucalmcity". Et bientôt, la vie y sera encore plus agréable car - grâce à la fortune d'un joueur veinard dont la municipalité vient d'hériter - Toucalmcity va se doter d'une école, d'un orphelinat, d'un hôpital, d'une crèche pour les parents qui travaillent (disent les femmes)... et d'un saloon (insistent les hommes).

Malheureusement, ces beaux projets sont contrariés par Pat le Borgne qui a dérobé le magot. Sans perdre un instant, les trois sœurs Dalton se lancent aux trousses de l'infâme voleur, dans une course poursuite en forme de chevauchée endiablée qui nous tiendra en haleine pendant une heure quinze.

Le spectacle revisite et détourne tous les codes du western, dans un décor drôlement bien fichu, à la fois simple et très efficace (les comédiens retournent à vue des coins pour transformer en un tourne-main

un saloon en prison).

Comme le décor, simple et efficace, c'est l'air de rien que les comédien.ne.s déploient l'étendue et la multitude de leurs talents. Il s'en donnent à cœur joie et en rajoutent juste ce qu'il faut. On dirait qu'ils s'amusent, mais en réalité ils sont superpro ! Ils chantent, dansent, jouent du banjo, multiplient les gags et les aphorismes, chorégraphient des bastons... le tout avec une bande son calibrée au millimètre.

Même si ma fille de 5 ans a eu un peu de mal à bien comprendre toute l'histoire, elle a aimé ce spectacle dont l'énergie est communicative. Ma fille de dix ans, elle, a bien rigolé. Quant à ma sœur de 55 ans m'a dit en sortant "c'est le meilleur spectacle que j'ai vu depuis longtemps". C'est donc carton plein pour les Dalton.e.s. Bravo aux Nomadesques !

Jusqu'au 30 mars 2024

Théâtre Ranelagh - Paris XVIème

Compagnie les Nomadesques

55 minutes | de 10€ à 20€

En travers de sa gorge, Marc Lainé, Théâtre du Rond-point

Avec un beau décor, une scénographie impressionnante et avec, cerise sur le gâteau, Bertrand Belin au casting, cette pièce était pleine de promesses. Malheureusement, l'indigeste "En travers de sa gorge" m'est resté sur l'estomac !

Deux heures quinze durant, une narratrice (Julie Rompsault, Jessica Fanhan) nous conte - à grand renfort de passé simple et de formules ampoulées par-fai-te-ment ar-ti-cu-lées - l'histoire de Marianne Leidgens (Marie-Sophie Ferdane), une cinéaste dont le mari revient d'entre les morts.

Un an après sa disparition soudaine et inexpliquée, son mari (Lucas Malaurie, Bertrand Belin) vient lui rendre visite... mais dans la peau d'un autre ! L'esprit de Lucas prend en effet possession, de façon intermittente, de Mehdi Lamrani (Yanis Skouta), un spirite dont la spécialité est de finir les œuvres laissées inachevées par feus leurs auteurs.

Comme la personnage principale est cinéaste, Marc Lainé (auteur-metteur en scène et scénographe) a eu la subtile idée de projeter le film de la pièce (réalisé en direct) sur un grand écran situé au dessus de la scène. Manifestement, Marc Lainé est très fier de ce dispositif qui lui permet de montrer le fantôme du mari sur scène, mais pas à l'écran.

Évidemment, Marianne finit par faire l'amour avec le médium, dans l'idée de ne former à travers lui qu'un seul corps avec son défunt mari (vous suivez ?!). Sauf que l'époux se fâche, au motif qu'il est cocu (par lui-même pour ainsi dire !). Se superposent alors à l'écran les visages du médium et celui du fantôme, pour bien souligner l’ambiguïté de la situation. C'est fin comme du gros sel, comme disait ma grand-mère.

Si la mise-en-scène est lourdingue, le texte, verbeux à souhait, n'est pas en reste. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les comédiens n'arrivent pas à jouer ? Ou sont-ils gênés par la sonorisation qui nous donne l'impression de regarder un film mal doublé ? (J'ai horreur des micros au théâtre !)

C'est à un point tel qu'on est parfois embarrassés pour les comédien.ne.s.

A moins qu'il ne s'agisse d'un parti-pris de mise en scène et de direction d'acteurs ?

Ce doit certainement être le cas, sinon comment expliquer que strictement aucun.e comédien.ne ne soit juste ? Leurs énervements sonnent creux, à la limite du ridicule. Et que dire des roulements d'yeux du médium lorsqu'il a ses crises ?! C'est injuste car l'apprentissage du texte a dû leur demander un effort considérable.

Même si je rêvais de mettre fin à mon calvaire façon Yannick (de Quentin Dupieux), je dois reconnaitre que tout n'est pas à jeter dans cette pièce. Les moyens mis en œuvre sont importants : cinq comédiens sur scène, des décors réussis et qui changent à vue (c'est beau !), des moyens de prise de vue (rampe de travelling comprise), un soin apporté au son (avec, par exemple, des bruits de fonds différents quand deux personnages se parlent au téléphone).

C'est toujours intéressant d'aller au théâtre, même quand c'est mauvais. Et c'est réjouissant une salle de théâtre comble (je m'ennuyais, donc j'ai regardé le public...). Et puis à la sortie, on discutait joyeusement, ébahis d'avoir vu un spectacle qui, en plus d'être une pièce exécrable (je la mets dans le Top 50 des pires pièces que j'ai vues !), réussit l'exploit d'être aussi un mauvais film.

du 6 au 16 mars 2024

Théâtre du Rond-point - Paris VIII

Texte, mise en scène et scénographie Marc Lainé

Avec Bertrand Belin, Jessica Fanhan, Marie-Sophie Ferdane, Adeline Guillot en alternance avec Clémentine Verdier, Yanis Skouta

avec la participation de Dan Artus, Tünde Deak, Thomas Gonzalez et de Laurie Sanquer, David Hanse, Farid Laroussi

Journal d’un vide, Emi Yagi, 10/18

Comment échapper au travail lorsqu'on s'y ennuie terriblement et qu'on a l'impression d'y gâcher les premières années de sa vie d'adulte ? Mme Shibata, trentenaire japonaise, trouve une solution en simulant une grossesse.

A travers cette chronique d'une grossesse imaginaire, ce Journal d'un vide, l'autrice Emi Yagi décrit de façon implacable l'ennui au travail.

"Tous les employés restaient de longues heures au bureau. Chaque réunion était le prétexte à rassembler l'ensemble du personnel dans une salle pour y écouter les supérieurs répéter inlassablement les mêmes discours, idées et griefs, plusieurs fois par jour ; la moindre dépense devait être justifiée en détail auprès du chef de section, puis reformulée à l'intention du directeur de département, avant d'être finalement présentée sous la forme d'une épaisse liasse qu'il fallait distribuer, Dieu sait pourquoi, à chaque membre de l'équipe. Nous n'avions ni le temps ni l'énergie de réfléchir au sens de nos actions, encore moins de poser des questions." (page 58)

Emi Yagi adopte un ton clinique, détaché et assez plat (lorsqu'il n'est pas indigeste !). Cette voix monocorde sert un propos consistant à démontrer la monotonie et l'ineptie du travail de bureau, surtout lorsqu'en tant que femme, on se voit confier l'intégralité des tâches ingrates ou peu valorisées (préparer le café, vider les corbeilles...).

Cette dénonciation du machisme au travail (qui n'est certes pas l'apanage des japonais...) est agrémentée de considérations assez convenues sur la vie, le couple, l'amitié.

"Je me sens seule. (...) Peut-être est-ce bizarre, car c'est notre lot à tous depuis notre naissance, mais je n'y suis toujours pas habituée. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que, dans la vie, c'est chacun pour soi." (page 191)

Il m'a semblé que l'intérêt de ce livre (vite lu) ne dépassait pas vraiment l'idée de départ. Journal d'un bide, en ce qui me concerne.

Paru en poche le 1er février 2024

chez 10/18 Littérature étrangère

traduit par Mathilde Tamae-Bouhon (japonais)

216 pages | 8,60€

L’affaire Emmett Till, Jean-Marie Pottier, 10/18 Society

A la fin de l'été 1955 est retrouvé dans la Tallahatchie River le corps d'un gamin de 14 ans, un jeune noir de Chicago qui passait ses vacances "dans cette région d'un Mississippi qui reste, un siècle après l'abolition de l'esclavage, l’État le plus ségrégationniste des États-Unis" (page 19).

Le jeune homme a été enlevé puis assassiné par des blancs pour avoir osé siffler une femme blanche.

Sa mère l'avait pourtant prévenu. " (La) ségrégation, Mamie veut que son fils en respecte les règles pour ne pas se mettre en danger, surtout dans ses interactions avec les femmes blanches. Si Emmett en voit une, conjure-t-elle, qu'il baisse la tête pour éviter de croiser son regard, ou qu'il change de trottoir. Il ne doit pas parler aux blancs, sauf s'il y est invité " (page 32)

Certes, il y aura un et même plusieurs procès, mais que peuvent espérer des noirs d'une justice blanche ? "L'affaire était perdue dès le départ. Un jury aurait rendu sa liberté à n'importe quel homme qui aurait tué un noir pour avoir insulté une femme blanche." (page 111)

Mais c'est sans compter sur la mère d'Emmett, qui va s'opposer de toutes ses forces à la volonté des autorités d'enterrer précipitamment son fils en même temps que l'affaire. Elle fera rapatrier la dépouille d'Emmett à Chicago où elle présentera son visage martyrisé au public, donnant à cette mort injuste un écho qui résonnera pendant plusieurs décennies et qui marquera la lutte pour les droits civiques.

"Elle disait toujours que c'était son destin, qu'il devait mourir pour que le monde puisse saisir les injustices et les lynchages qui se déroulaient depuis des générations." (page 205)

Comme c'est toujours le cas avec l'excellente collection True crime de 10/18 Society, Jean-Marie Pottier signe une enquête fouillée et documentée qui se lit aussi facilement qu'un roman. J'ai juste un peu regretté que le récit ne parvienne pas vraiment à restituer le souffle que cette affaire a donné à la lutte pour les droits civiques.

Paru le 1er février 2024

10/18 Society True Crime

240 pages | 8€

Argylle, Matthew Vaughn, Marv Films

Avec cette histoire délirante d'une écrivaine découvrant à ses dépens que les vrais espions ne ressemblent pas aux héros de ses livres à succès, le réalisateur Matthew Vaughn mêle - comme à son habitude - action et dérision.

Lorsque le film démarre avec la voix chaude et apaisante de Barry White, on s'attend à passer un bon moment, un agréable cocooning qui nous réconforterait au cœur de l'hiver. Hélas, on constate vite que le réalisateur de Kingsman et de KickAss a perdu son mojo !

La scène d'ouverture à la James Bond, avec la rituelle poursuite motorisée dans les ruelles d'une ville du sud, donne le ton du film : à la fois grandiloquent et ironique. Car dans ce film à gros moyens, tout est à prendre au second degré, sauf les placements de produits pour Apple, qui paye la facture des 200 millions de dollars de budget !

Malheureusement, et personne ne rit dans la salle.

Tout le monde s'ennuie dans la salle. Personne ne rit. tant l'humour supposément décalé fait flop. Et ça n'est pas mieux à l'écran. Même des comédiens aussi talentueux que Sam Rockwell (qui campe un espion aussi flegmatique que crachepouille) et Bryan Cranston (qui incarne le trouble grand patron d'une organisation secrète implacable) s'ennuient. Mais au moins sont-ils payés pour assister à cette daube, eux.

Le scénario enchaine les retournements jusqu’à l’écœurement et la lourdeur de l'histoire n'est pas rachetée par la succession ininterrompue de scènes de baston, ni par les effets spéciaux numériques aussi pléthoriques que moches (merci Apple...).

Twist sur twist sur twist pendant 2h15, c'est loooong, car pour créer du rythme, il ne suffit pas de multiplier les morts violentes. (Il doit y avoir un mort toutes les dix secondes ; vous avez remarqué comme empiler les cadavres est une manie dans les films (anglo) américains ?).

Au cinéma le 31 janvier 2024

135 minutes

Un état de nos vies, Lola Lafon, Rond-Point

Lola Lafon, l'écrivaine du formidable Quand tu écouteras cette chanson,monte sur les planches pour nous livrer son regard affuté sur le monde.

Une femme et un homme se font face, chacun à une extrémité d'une longue table en bois. Comme dans une expérience scientifique, ou un test psychologique, il prend un petit carton, énonce un mot et attend sa réponse. Elle donne alors sa définition toute personnelle du mot, livre ce que cela lui évoque. En une heure de spectacle et à travers quelques mots ("être", "gauche", "jamais"... ) nous naviguerons dans notre société.

En observatrice avisée et lucide, Lola Lafon nous met gentiment face à nos contradictions, nos lâchetés, notre hypocrisie. Elle moque la Gauche réduite à "une alternative, c'est-à-dire un autre moyen d'aller au même endroit".

Elle pointe l'absurdité d'un système qui rend "l'inégalité de traitement désirable" et qui nous pousse à "être envahis du désir d'avoir ce qu'on ne désire pas", d'une société qui valorise la punchline alors que "savoir réduire son propos en quelques mots, c'est un idéal d'agent immobilier".

Lola Lafon interroge également la pingrerie de notre générosité et la faiblesse de nos actions face à l'horreur et l'injustice. "On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas" certes, mais en réalité "plus on sait, moins on peut".

Mais n'allez pas croire que vous allez vous faire gronder ou bêtement culpabiliser pendant une heure. Vous allez rire et, l'air de rien, réfléchir en profondeur.

Jusqu'au 09 décembre 2023

Théâtre du Rond-Point, Paris VIIIème

Un spectacle de et avec : Lola Lafon

Composition et interprète : Olivier Lambert

Collaboration artistique et lumières : Emmanuel Noblet

L’Abbé Pierre – Une vie de combats, Frédéric Tellier, SND Films

Un honnête film du dimanche soir qui rend hommage à un impressionnant bonhomme dont le combat contre la pauvreté est toujours d'actualité.

Fils d'un riche industriel lyonnais et catholique, Henri Grouès consacra sa vie au Christ en devenant frère Capucin, un ordre de moines qui vivent dans une pauvreté. Mais il était trop fragile pour cette vie dénuée de tout.

"Vous n'êtes pas fait pour les capucins (...) vous serez plus utile ailleurs" lui dit le Père Abbé au bout de sept ans.

Après le monastère, Henri Grouès connaitra le désert, s'engagera dans la Résistance, se fera élire député avant de fonder Emmaüs, "un endroit pour ceux qui n'ont plus rien", un lieu où les exclus sont accueillis sans qu'on leur pose de questions, sinon celle de savoir s'ils ont faim. Rebaptisé "Abbé Pierre", Henri Grouès dédiera alors son existence aux plus pauvres. "Servir avant soi qui est moins heureux que soi" fut sa devise.

Car pour l'Abbé Pierre, un homme est un frère, tout simplement. Sa générosité sans œillères et l'intensité de son indignation forcent l'admiration.

Benjamin Lavernhe (de la Comédie française) impressionne par son interprétation de l'Abbé Pierre, de ses vingt ans jusqu'à ses quatre-vingt-quatorze ans. Au-delà de la transformation physique (d'ailleurs plutôt réussie) à grand renfort de prothèses, ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont le comédien redonne vie à la voix l'Abbé, à sa diction si particulière à la fois fragile et chevrotante mais d'une force et d'une détermination sans failles.

J'apprécie aussi que les auteurs du scénario aient mis à l'honneur Lucie Goutaz (interprétée par Emmanuelle Bercot), celle qui fut la compagne de route de l'Abbé et la cheville ouvrière d'Emmaüs.

Pour le reste, le film est vraiment réalisé au gros sel. Le réalisateur, Frédéric Tellier, ne lésine pas sur le lyrisme un peu grandiloquent. Au menu notamment: beauté des paysages et musique expressive (avec cuivres et roulements de tambour crescendo pour faire monter l'émotion). Par moments, le film devient vraiment n'importe quoi au plan visuel ! Il y a parfois d'étranges zone de flou à l'image. Et dans la période "rock star" de l'Abbé (après qu'il a lancé un appel retentissant à la générosité à la radio à l'hiver 1954), on voit simultanément jusqu'à six Benjamin Lavernhe à l'écran, à grand renfort de split screens,

L'Abbé Pierre, une vie de combat est clairement un film de producteurs qui ont fait appel à un bon film maker et qui ont engagé un comédien capable de tenir le haut de l'affiche. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Comme en témoignent le nombre de figurants et la qualité des costumes et des décors signés Nicolas de Boiscuillé, le film n'est pas fait à l'économie. On sent cependant un peu trop l'ambition de rentabiliser les 15M€ de budget en surfant sur l'image d'Emmaüs (à qui ne seront pas reversé de royalties).

L'Abbé Pierre, une vie de combat, est au demeurant un film honnête dont les auteurs se sont vraiment documentés. On n'est pas dans un biopic américain où tout est faux ! C'est un bon film familial dont il faut espérer qu'il remettra à l'honneur un message et un combat malheureusement toujours d'actualité.

"En temps de guerre, on ne dit pas Pouce, y a plus de sous !"

Au cinéma le 08 novembre 2023

SND Films | WY Productions

137 minutes

T-ma-vie-en-t-shirts, Haruki Murakami, 10/18

A la demande d'un magazine japonais, l'écrivain Haruki Murakami a commis une série d'articles qui sont aujourd'hui compilés en un court livre illustré et intitulé "T - ma vie en t-shirts".

L'auteur précise tout de suite qu'il s'agit d'un livre sans prétention : "Je ne suis pas sûr que ce livre sera d'une quelconque utilité à qui que ce soit (et encore moins qu'il contribuera à résoudre les innombrables problèmes du monde actuel). " (page 11)

Haruki Murakami fait tout son possible pour se rendre sympathique en multipliant les adresses au lecteur. "Vous n'êtes pas d'accord ?" (page 24), "vous en conviendrez" (page 45), "vous ne vous sentez pas concernés ?" (page 109), "vous n'êtes pas d'accord ?" (page 145).

Personnellement, cette connivence artificielle m'a vite lassé. Et puis, on peut aussi penser que, sous cette légèreté revendiquée se cache en réalité une grande prétention. Car il n'en faut pas manquer pour sortir un livre aussi creux (même si, j'en conviens, on a bien le droit d'écrire, et de lire, des livres légers).

Certes, ce n'est pas désagréable et c'est très vite lu mais, franchement, c'est assez vide. Autant, en série d'articles estivale, ça peut être sympa, autant cela ne mérite pas le détour par la case édition, ni les 9,60 € qu'il vous en coûtera pour acheter le bouquin, sauf si vous voulez l'offrir à votre (grand) père boomer qui pense rester dans le coup en portant des t-shirts de jeune.

Parution en poche le 02 novembre 2023

10/18 Collection Littérature étrangère

192 pages / 9,60€

Hélène Morita (traduction)

Quand tu écouteras cette chanson, Lola Lafon, Stock

Dans le cadre de la Collection Ma nuit au musée, l'autrice Lola Lafon a passé une nuit dans la maison d'Anne Franck et a tiré de cette expérience un livre intime, poétique et bouleversant.

Comme beaucoup d'entre nous, j'ai lu au collège le Journal d'Anne Franck, "que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment" (page10) J'en ai d'ailleurs gardé un souvenir mitigé car, jeune ado mâle, j'étais plutôt agacé par la jeune fille en qui je reconnaissais certaines camarades de classe (je n'étais moi-même pas bien malin...).

Devenu père d'une belle demoiselle qui entrera bientôt dans l'adolescence, je suis désormais bouleversé par Anne Franck, mais aussi par l'histoire de son père, cet homme dont tout ce qu'il reste de sa famille c'est le journal écrit par sa cadette et un rectangle de papier peint sur lequel il marquait chaque mois la taille de ses filles ("en deux ans, Margot a pris un centimètre et Anne, treize") et qu'il "décollera précautionneusement" à son retour des camps de la mort (page 83).

Grâce à Lola Lafon, j'ai découvert chez Anne Franck une véritable autrice, qui retravaillait son texte et prenait très au sérieux le fait d'écrire. Quand on y pense, c'est vrai qu'il y a dû y en avoir quelques uns des journaux intimes de jeunes juives, et si celui-ci a connu la postérité, c'est aussi sans doute dû à ses qualités littéraires.

Mais que je ne vous induise pas en erreur, Quand tu écouteras cette chanson n'est pas une étude stylistique ou historique de Journal d'Anne Franck., même s'il relate des faits marquants et comporte quelques citations qui soulignent la maturité de la jeune fille.

"On ne me fera pas croire pas croire que la guerre n'est provoquée que par les grands hommes, les gouvernants et les capitalistes, oh non, les petites gens aiment la faire au moins autant, sinon les peuples se seraient révoltés contre elle depuis longtemps ! Il y a tout simplement chez les hommes un besoin de ravager, un besoin de frapper à mort, d’assassiner et de s’enivrer de violence" (page 123)

Quand tu écouteras cette chanson est un livre personnel et intime constitué de courts chapitres d'une densité rare et d'une puissance folle, ce qui le rend d'autant plus émouvant. Il suffit à Lola Lafon de quelques mots pour nous faire ressentir ce que signifie être descendant de rescapés de l'indicible, de vivre avec un cortège de morts qui vous suivra jusqu'à la vôtre.

Car l'histoire d'Anne Franck touche de près l'autrice, cette grande blonde au nom de famille bien français qui a refoulé l'histoire d'une partie sa famille. Lola Lafon est issue par sa mère d'une famille de juifs d'Europe de l'est.

"L'histoire des juifs d'Europe centrale, je m'en suis écartée à l'adolescence. J'ai tourné le dos à l'abîme. Je ne voulais pas entendre, pas savoir. Leurs cauchemars ne seraient pas les miens. Ce que je souhaitais, c'était faire partie d'une famille normale. Qui ne soit le sujet d'aucun livre d'histoire, qui ne suscite ni pitié, ni haine" (page 45)

Les survivants directs de l'holocauste ont fait comme ils ont pu : "Lexomil et Temesta, compagnons de route de mes grands-parents, comme de tout leur entourage, ces immigrés juifs russes, polonais, roumains" (page 155)

Comment vivre quand on appartient aux générations suivantes ? Celles dont l'arbre généalogique a été taillé à la hache et réduit en cendres.

Comme le démontre Lola Lafon dans une prose délicate et percutante, cacher le traumatisme sous le tapis est illusoire : "Le ravage, dans ma famille, s'est transmis comme ailleurs la couleur des yeux" (page 44), "les fantômes, au contraire du mythe qui voudrait qu'ils nous hantent sans pitié, se tiennent sages" (page 53)

Paru le 17 août 2022

Éditions Stock, Collection Ma nuit au musée (dirigée par Alina Gurdiel)

180 pages | 19,50€

Récitatif, Toni Morrison, 10/18

Récitatif, la seule et unique nouvelle jamais écrite par la prix Nobel de littérature Toni Morrison, nous est vantée par le bandeau presse comme "un joyau" "brillant, drôle et cruel".

L'histoire est assez simple : deux fillettes de "races différentes" partagent pendant quatre mois une chambre dans un orphelinat. Elles sont alors inséparables et complices. Devenues adultes, elles se recroisent de loin en loin et constatent avec nostalgie et amertume que leur complicité enfantine a laissé place au malaise causé par la question raciale.

Ce court texte (59 pages) est conçu comme "l'expérience d'ôter tous les codes raciaux d'un récit concernant deux personnes de races différentes pour qui l'identité raciale est cruciale" (page 64). En gros, le truc du livre, c'est qu'il est impossible de savoir en le lisant qui est noire et qui ne l'est pas, alors que cette question est prédominante dans les relations entre les deux (ex) copines.

Dommage pour moi, j'ai postulé dès le départ que la narratrice était noire, tout simplement parce que Toni Morrison l'est et parce que je pensais qu'il s'agissait d'un texte autobiographique. Ce n'est donc qu'en parcourant la postface que j'ai compris de quoi il retournait.

Moi qui n'aime ni les préfaces, ni les nouvelles ni les postfaces (surtout quand elles sont plus longues que le texte lui-même !) j'ai bien peur d'être totalement passé à côté du livre...

Il m'en restera malgré tout le souvenir d'une nouvelle très bien ficelé, émouvante et percutante, dont la première phrase est assez géniale : "Ma mère dansait toute la nuit et celle de Roberta était malade".

Paru le 07 septembre 2023

chez 10/18

Zadie Smith (postface de),

Christine Laferrière (traduit par)

Jesmyn Ward, Les moissons funèbres, 10/18

"La plupart des hommes que je connais pensent que leur vie, qu'ils soient dealers ou rangé des voitures, vaut la peine d'être couchée par écrit. A l'époque, je me contente de rire. Aujourd'hui, en écrivant ce livre, je vois bien qu'il y avait quelque chose de vrai dans cette assertion." (page 86)

Jesmyn Ward se livre à un récit autobiographique plein de langueur et de nostalgie. Elle raconte son enfance dans le Mississippi des années 90 (elle est née en 1977) et l'on pourrait avoir la fausse impression qu'il ne se passe pas grand chose dans ce livre aux chapitres écrits comme des nouvelles.

Pourtant, à travers sa propre histoire et celles de cinq de ses proches morts en à peine quatre ans, l'autrice décrit "la dure réalité qui attend les jeunes Noirs dans le Sud - chômage endémique, pauvreté et drogues diverses pour faire passer le tout." (page196).

Avec son écriture humble et claire, Jesmyn Ward aborde des thèmes lourds et fondamentaux. Elle parle de racisme endémique, de pauvreté, de violence, de l'emprise de la drogue, du traumatisme de l'esclavage (dont les répercussions sont toujours visibles sur les familles) ou encore de l'inégalité entre les hommes et les femmes.

Les jeunes s'ennuient, il glandent et s'évadent comme ils peuvent grâce à l'alcool et la drogue. Mais c'est bien plus qu'une langueur adolescente. On est frappé par l'absence totale de perspective de ces jeunes dont on peine à croire qu'ils vivent dans la première économie mondiale.

"Toute la communauté souffre d'un déficit de confiance: nous ne pensons pas la société capable de nous offrir un minimum d'éducation, de sécurité, d'emplois décents et de justice. Et ce manque de confiance en la société qui nous entoure, en la culture dans laquelle nous baignons et qui nous rappelle sans cesse notre infériorité, nous amène à nous méfier de tout le monde." (page 193)

Un petit livre profond.

Parution en poche le 07 février 2019

chez 10/18 collection Littérature étrangère

Éditions Globe

288 pages | 8,30€