Article 353 du Code Pénal, Tanguy Viel, Emmanuel Noblet, Rond-Point

La pièce est une adaptation (par Emmanuel Noblet) d'un roman de Tanguy Viel que j'ai hâte de lire. Le texte est dense, il sonne juste. J'ai été agrippé dès les premières phrases : un homme en abandonne froidement un autre dans la mer glacée et s'en retourne paisiblement au port. La suite dépeint avec intensité le désarroi de ce meurtrier. Les phrases sont courtes, condensées. On est ému, révolté, embarqué. On rit aussi.

"On était assis sur un tas d'or recouvert de choux-fleurs !"

Trapu, désemparé, habité d'une rage difficilement contenue, un homme tourne sur lui-même comme un ours blessé. Face à son juge (Emmanuel Noblet), il raconte pourquoi il a balancé un homme par-dessus bord. Le meurtrier, c'est Martial Kremeur (Vincent Garanger), un bon gars du Finistère un peu frustre. Sa victime, c'est Antoine Lazenec, un promoteur immobilier véreux qui lui a volé ses économies et ses derniers rêves.

"On l'a pas vu arriver." "Les gens comme moi, ils ont besoin de logique. Ils ont besoin que les méchants soient méchants tout le temps. Pas seulement un tiers du temps !"

L'interprétation de Vincent Garanger est magistrale. Sa diction est remarquable, on comprend distinctement chaque parole prononcée alors qu'il n'adopte pas de phrasé théâtral. Le comédien joue juste. Il est totalement habité par un personnage qu'il incarne pleinement : il renifle, s'essuie le nez dans sa manche, se gratte la tête, se frotte les yeux.

Le rôle est exigeant : un quasi-monologue d'une heure quarante et un personnage à vif. L’intensité va crescendo, l’interprétation gagne en profondeur au fur et à mesure de la pièce et on se demande où Vincent Garanger va puiser cette énergie. D'ailleurs, à la fin de la représentation, on sent que le comédien est éprouvé, comme après une course de fond.

Vincent Garanger nous emmène où il veut, mais c'est loin d'être un travail solitaire. La mise en scène est sobre et intense, comme le personnage. L'étrange décor est beau et surréaliste comme une œuvre d'art : un terrain terrassé et boueux borde la scène ; Martial Kremeur est, littéralement, au fond du trou. L'utilisation de la vidéo est à propos : sur un écran en fond de scène sont diffusées des paysages marins, ce qui renforce l'ambiance. (Tout petit bémol : la scène filmée où le maire sort de sa voiture n'est pas à la hauteur du reste.) La bande-son n'est pas envahissante, elle concourt discrètement à l'ambiance et aux émotions.

C'est très théâtral et c'est pourtant très "convainquant "vrai" : j'ai ressenti, vécu, toutes les émotions du personnage, ses espoirs déçus, son sentiment d'avoir été trahi, sa honte, sa tristesse, sa colère salvatrice. C'est exactement pour ce genre de spectacle que j'aime tant le théâtre !

Jusqu'au 15 février 2025

Théâtre du Rond-Point, 75008

Durée 1h40

de 12€ à 31€

Roman de Tanguy Viel

Adaptation et mise en scène Emmanuel Noblet

Avec Vincent Garanger (Martial Kermeur) et

Emmanuel Noblet (Le juge)

Scénographie Alain Lagarde

Création lumière Vyara Stefanova

Création sonore Sébastien Trouvé

Vidéo Pierre-Martin Oriol

Costumes Noé Quilichini

Le premier sexe ou la grosse arnaque de la virilité, Mickaël Délis, La Piccola Strada

Que dire d'un spectacle que toute la salle a adoré, sauf moi ? Après m'être creusé la tête, j'ai trouvé une solution : comme c'est les soldes, je vais vous proposer deux chroniques pour le prix d'une !

La chronique (enthousiaste) de mon voisin

Ma copine et moi avons beaucoup aimé ce spectacle drôle et sensible. C’est pop, vivant et inspirant. Un délice ! 😉

La mise en scène est simple mais efficace : pas de décor, un tabouret, une craie blanche et un vêtement pour seuls accessoires, avec un très beau passage où le comédien est littéralement en apesanteur (au moment de son premier baiser, à un âge où ses copains ne sont plus puceaux depuis longtemps).

Mais ce qui nous a vraiment plu, c’est le talent de comédien de Mickaël Délis : pendant une heure et quart, il incarne avec énergie et brio toute une série de personnages, à commencer par sa mère, une sacrée bonne femme avec son franc-parler. Lorsqu’il lui demande comment son père avait attrapé la gale, elle lui répond : « Avec sa bite ! ». Trop drôle !

« Tu racontes bien les histoires, Maman.

- C’est parce que je parle librement ! »Dans ce spectacle, le comédien rejoue les dialogues qui ont marqué sa vie et sa construction en tant qu'homme jugé pas assez viril. Ah, ces poils qui tardent à pousser, cette voix qui ne veut pas muer, et ces copines qui préfèrent qu’ils restent amis. Le texte est intelligent mais surtout très drôle. On n’est pas là pour se prendre la tête mais pour se marrer un bon coup. Mon moment préféré, c'est quand sa mère lui dit : « On fait ce qu'on veut de son trou de balle, mais il est interdit de calomnier celui des autres ! »

Le public adore et finit en standing ovation. On en redemande, et ça tombe bien, car Le premier sexe ou l'arnaque de la virilité n'est que le premier volet d'une trilogie à venir. On a vraiment hâte de voir la suite !

Ma critique (nettement plus mesurée)

Avertissement : ce que je vais dire ci-après n'enlève rien aux qualités indéniables du spectacle telles que vantées par mon voisin.

Au tout début du spectacle, alors que la salle est encore plongée dans l'obscurité, on entend la voix de Mickaël Délis depuis les coulisses. Il nous annonce être coincé dans sa loge à cause d'une méchante diarrhée. Puis il explique que déjouer le piège de la virilité commence peut-être par ça : exprimer ses faiblesses et avouer qu'on se "chie dessus". Il ajoute quelque chose du genre : « Alors là, vous vous dites : ah ouais d'accord, le mec cite Simone de Beauvoir sur son flyer et il nous parle de ses coliques. »

En ce qui me concerne, le spectacle aurait presque pu s'arrêter là car tout était dit.Je dois dire que le titre à rallonge m'a induit en erreur. Je m'attendais à un spectacle érudit sur le genre, la masculinité et la domination, et j’ai vu une sorte de stand-up ou de remake de Les garçons, Guillaume à table ! En gros, Mickaël Délis ne parle que de lui, lui et encore lui, et aussi de sa mère et de son psy lacanien, se demandant s'il doit forcément être homo, puisqu’il n’est pas viril. Il livre des anecdotes personnelles qui ont un petit goût de déjà-vu. Il joue, surjoue et cabotine, pour le plus grand plaisir du public qui rit généreusement et ne peut s’empêcher d’applaudir entre les chapitres. L’auteur-comédien aime les dialogues où il joue les deux interlocuteurs, et surtout sa mère.

Franchement, j’ai trouvé ça sympathique mais un peu léger. J’ai ri parfois (j’ai un cœur, n’allez pas croire…) mais globalement, ce n’est pas mon truc.

Du 15 janvier au 30 mars 2025

La Piccola Strada

1H15 - de 15€ à 28€

De Mickaël Délis

Mise en scène Mickaël Délis et Vladimir Perrin

Avec Mickaël Délis

Collaboration artistique Elisa Erka, Clément Le Disquay et Élise Roth

Collaboration à l’écriture Chloé Larouchi

Lumières Jago Axworthy

En fanfare, Emmanuel Courcol, Agat Films, Ex Nihilo

Dans cette comédie sociale sur fond de prolétariat du Nord de la France, Emmanuel Courcol évite habilement les grosses ficelles et les gros clichés. Il signe un film délicat et respectueux des gens simples ("ceux qui ne sont rien", comme disait le Président Macron) et montre que ce n'est pas parce qu'on vient d'un coron qu'on ne peut pas avoir l'oreille absolue. (Si vous avez un doute, pensez donc à Sofian Pamart ou à Georges Prêtre !)

Dans ce film intelligent, les personnages sont, chacun à leur tour, faillibles, fragiles et ingrats. Mais ils ne sont pas caricaturaux ; il n'y a pas de critique sociale au gros sel. Le réalisateur marche sur un fil sans jamais tomber dans la facilité. Il met en valeur la beauté fruste mais réelle du Nord et de ses habitants. En fanfare est un feel good movie politique. Il n'y a ni condescendance ou misérabilisme ni haine facile du bourgeois. Emmanuel Courcol propose un regard tendre sur la France et offre une heure quarante de concorde qui fait du bien au moral.

Le film est servi par des comédiens tous excellents, qu'ils soient professionnels ou amateurs (attention, dans cette harmonie il y a des pièges : Jacques Bonnafé, par exemple, n'est pas un musicien comme les autres !).

Le casting et la direction d'acteurs sont remarquables. En grand professionnel qui maitrise parfaitement son interprétation, Benjamin Lavernhe - de la Comédie Française - est parfait dans le rôle Thibault, le musicien aussi talentueux que besogneux. Même adéquation avec le rôle du côté de Pierre Lottin dont le jeu, plus instinctif, colle bien au personnage de Jimmy, ce musicien taiseux au don inné. J'aime de plus en plus Pierre Lottin, un comédien ayant débuté au cinéma dans les Tuche et qui, depuis, ne cesse de se colleter avec des personnages complexes qu'il incarne toujours avec puissance. Sarah Suco, quant à elle, est touchante dans un beau rôle de jeune femme combative.

Le film est drôle, même s'il aborde les notions d'inégalité, d'ambition, de revanche... Et avec l'air de ne pas y toucher, il se fait presque philosophique lorsqu'il pose la question de savoir, au fond, ce que c'est que d'avoir de la chance dans la vie.

Au cinéma le 27 novembre 2024

103 minutes

Exposition Henri-Cartier Bresson, Landerneau

Depuis plusieurs années, les bretons - et les amateurs d’art en général – se réjouisssent de la qualité des oeuvres présentées en ce lieu. Car le fonds privé pour la culture d’Hélène & Édouard Leclerc (natif de Landerneau, où a démarré la chaîne de magasins) est devenu incontournable. Et ce lieu vaut bien certains de Paris ou des métropoles. Miro, Chagall, Ernest-Pignon Ernest : ces artistes et d’autres aussi talentueux ont été accueillis dans cet endroit magnifique et bien pensé.

Dans cette première rétrospective consacrée à Henri-Cartier-Bresson en Bretagne, on est d’emblée éblouis. Incroyable. Toutes les plus belles et célèbres photos de l’artiste sont à la portée des yeux. Trois cents œuvres exposées là et qui engendrent calme et silence tant le travail sur la géométrie, les hommes et les paysages nous atteignent au plus profond de nous. C’est l’avant, le nôtre et celui de nos ancêtres qui est là face à nous. Des paysages aujourd’hui saccagés par des tours modernes, bien après ces femmes portant leurs pains à la sortie d’une église. Sur un autre cliché, la sortie du métro parisien La Chapelle est presque vide, bien loin de la violence actuelle. Détail amusant : en 1932, il y avait déjà en bas des marches, à gauche, une charrette où l’on vendait des babioles ou des frandises.

Cartier-Bresson était aussi reporter, témoin de son temps : guerres, funérailles de Gandhi, Chine pas encore communiste, Mur de Berlin en 1962... En bas des tribunes, lors du couronnement de George VI, un homme dort dans la poussière et la saleté. Personne, parmi les spectateurs, ne le remarque, sauf le grand photographe qui capte le vivant avec discrétion et élégance.

A la fin de l’exposition, nous voici face à Irène et Frédéric Joliot-Curie. C’est très rare, un portrait de personnalités scientifiques aussi importantes. Mais Cartier-Bresson capte sur cette photo la fatigue, la douleur physique, de la timidité et une envie de fuir.

Vous n’avez aucune raison de rater cette exposition, si ce n’est qu’elle se termine, hélas, le 5 janvier 2025

Jusqu'au 05 janvier 2025

Pour la culture

Aux Capucins

Fonds pour la culture Hélène & Edouard Leclerc,

29800 LANDERNEAU (FRANCE)

Il était une fois… (tome 3) – Last action Hero, Aubry Salmon, RockyRama

Les petites publications de Rockyrama sont de grosses sucreries pour les amateurs d'un cinéma populaire et rigolard. Les rédacteurs de cette publication ont le bon goût de rappeler l'importance de la série B et son influence. Mais nous sommes au delà de la culture pop qui fait régner l'ordre. Chez Rockyrama, on étudie le fond et la forme pour en sortir une quintessence de jouissance. Celle d'aimer des films qui se laissent aller ou qui ne se doutaient pas de leur grande intelligence.

Ce qui fut le cas de Last Action Hero, bide mémorable dans la carrière de Arnold Schwarzenegger et bizarrerie dans la carrière du cultissime John McTiernan. Les deux hommes ont connu un grand succès avec Predator.

L'acteur a enchaîné les succès. Le réalisateur a totalement réinitialisé le cinéma d'action américain avec Piège de Cristal et L'Octobre Rouge. Et Predator reste encore un maître étalon en matière de série B totalement maitrisé et infalsifiable.

Tout est réuni en 1993 pour que le box office soit à la gloire de l'Autrichien qui continue de jouer de son image de gros bras. Hélas, Last Action Hero sortira la même année que Jurassic Park (et Les Visiteurs chez nous). Le plantage sera catastrophique. Le film sera méprisé. Il est jugé vulgaire et idiot.

Le temps fait son œuvre et Aubry Salmon rend enfin un hommage juste à une œuvre bancale mais totalement jouissive. Même les défauts du film deviennent touchants. McTiernan s'imagine réaliser un conte de fée et il est vrai que le film profite d'un concept simple et virtuose qui plaira à tout amoureux du cinéma: rentrer dans un film.

Woody Allen l'avait déjà fait mais ici, on est sur de la grosse locomotive. Le livre raconte comment le rêve de deux scénaristes un peu tendres va devenir un blockbuster cinglé, capable de fulgurances métaphysiques et de grosses blagounettes scatologiques. C'est à n'y rien comprendre.

Et c'est bien normal quand on découvre comment fut produit le film. Finalement, tous les artisans du film sont contents et un peu désespérés d'être là. Schwarzie adore le concept mais son égo le travaille. McTiernan s'emballe dans sa mise en scène ironique mais se prend pour un mercenaire. Et c'est tout le scénario, malaxé par un nombre incalculable d'auteurs qui se modifie vers un magma de compromis qui n'ont plus aucun sens.

Ce qui rend d'ailleurs le film très intéressant aujourd'hui. Car il est tiraillé par tout ce qui fait le charme et l'imbécilité d'Hollywood. Le film ressemble à une guerre d'égo avec des victoires et des défaites. Cela se lit comme un thriller qui va mal finir pour tout le monde. Bref, une lecture idéale en cette période de fêtes!

Paru le 24 septembre 2024

chez RockyRama

105 pages | 9,90€

Pearl Jam ou l’anti-Trump

Donald Trump est de retour et veut être la voix unique de l’Amérique. Bizarrement, à l’annonce de la victoire du Républicain, sur ma platine s’est installé naturellement le son de Pearl Jam. Et oui, il m'a fallu une musique sincère qui rappelle que l’Amérique, ce ne sont pas que des beaufs ratatinés par le soleil, la bière et les barbecues. Non, ils ne sont pas tous racistes, religieux, et crétins. Oui, à cela, la musique de Springsteen, Dylan ou Petty rappellent par exemple les valeurs plus humanistes de ce pays divisé.

Mais il y a chez Pearl Jam, cette rage qui a fait de leur premier disque, Ten, un sacré disque de rock. A Seattle, au début des années 80, les groupes furieux se défoulent sur toutes les scènes de la ville. Alice In Chains, Soundgarden, Nirvana…

Eddie Vedder et son groupe déboulent avec une musique personnelle où les guitares suivent comme elles peuvent les paroles torturées du chanteur. Il grogne toute la violence et les angoisses de la jeunesse américaine. Moins radical que Nirvana (ils se feront une guéguerre à la Oasis vs Blur), Pearl Jam transcende une énergie qui fonctionne encore. Ten est un disque de teenagers qui se voient grandir et qui refusent la misère, la médiocrité ou la petitesse.

Ecouter Ten en 2024, c’est observer une intelligence en marche (spectacle peu vu aux US ces dernières années). Les morceaux sont d’une habileté remarquable et les chansons se suivent avec une finesse rare pour du rock, influencé par du gros heavy. Pearl Jam dépouille le genre et en trouve l’essence et l'espérance. Avec deux guitaristes de génie et une osmose incroyable.

A la différence des groupes de cette période, Pearl Jam a dû vieillir. L’innocence du début est vite passée et Eddie Vedder a compris qu’il serait une rock star et rien d'autre. Mais le chanteur a des valeurs et ne lâche rien au star system.

Le groupe ira même s’attaquer au géant Ticketmaster. La fidélité de Pearl Jam rappelle celle qu'ont les fans de Bruce Springsteen. Pearl Jam a peut-être raté des disques mais ne se ménage pas pour produire des titres avec du sens et surtout de l’émotion. Leurs concerts sont légendaires et toujours complets : le groupe a toujours été authentique même lorsque cela n’allait pas entre les membres qui ont finalement peu changés. La batterie a connu des cogneurs différents mais ça a été vite réglé avec l’arrivée de Matt Cameron, ancien de Soundgarden.

En attendant, le groupe est devenu un groupe gonflé aux décibels mais tourné vers les autres. Au fil des années, le groupe a compris qu’il ne pourrait pas être un énorme barnum fait d’excès et le groupe a eu l’intelligence de se remettre en question plusieurs fois. Ça ne change rien à son envie de rage électrique. Ce sont les albums live les plus intéressants.

C’est bien là leur cœur de métier et surtout la générosité qui doit faire horreur à un type aigri comme Donald Trump. Eddie Vedder a de quoi faire peur aux Républicains car il connaît la nuance.

Sur scène, les efforts sont monstrueux (ce que démontre le mieux Live on two Legs en 1998) mais il y a de constantes respirations et une liberté qui s’affiche de façon sauvage. Cela s’enchaîne sans temps mort mais il y a toujours de belles virées vers quelque chose de plus transcendantale. Pas étonnant que Neil Young voulait réaliser un disque avec eux. Le mur de son chez eux n’est pas une prison, bien au contraire.

Ainsi Eddie Vedder est devenu une icône libre surveillant les injustices et récitant les vertus cachés d’un rock engagé. Il a le don d’agacer par son aspect parfois sentencieux mais il a réussi à se faire passer pour un héritier intrigant de Kerouac, Dylan et tous les autres artistes qui rêvent au bord des routes.

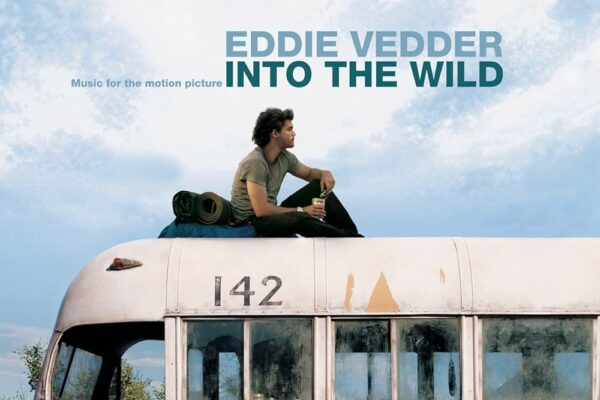

D’ailleurs il est bon de réévaluer sa bande son pour le film de son ami Sean Penn, Into the Wild. L’adaptation du livre de Jon Krakauer a connu un vrai succès grâce à sa musique et les titres du leader de Pearl Jam.

Là encore, on entend l’Amérique qui ne plait pas vraiment à Donald Trump. Celle des désaxés, des marginaux, des véritables amoureux de la liberté. Le disque est un dialogue avec le film. Vedder admire Neil Young au plus haut point mais il n’a jamais sa radicalité (la bo de Dead Man de Jim Jarmusch). Au contraire, on (re)découvre un type apaisé et trouvant les joies d’une certaine douceur lyrique.

Donc dans les quatre prochaines années, la bêtise aura le pouvoir mais mes oreilles (et peut être les vôtres) trouveront du réconfort du coté de Seattle et ses héros survivants à tout…

Surprises surprises (Kim Deal, Mustang, Tucker Zimmerman)

Ex Pixies, championne des Breeders, Kim Deal reste la marraine de toutes les filles qui s’énervent autour du rock insalubre et capricieux. Elle porte en elle (avec sa sœur), cette image d'indépendance farouche qui n'hésite pas à choquer le bourgeois avec un style dissonant ou rageux.

Rien de tout cela dans son tout premier album, Nobody loves you more, livré sous son nom. Incroyable transformation. Elle a désormais 63 ans et prend du plaisir à renverser les clichés sur son parcours pétaradant. Désormais elle chante de mieux en mieux avec des cordes et des cuivres. On la soupçonne presque d’avoir trop écouté Joni Mitchell.

Pour résister au temps, elle a réduit la cadence mais jamais les idées. Les chansons possèdent des arrangements étonnants. L’électricité est toujours présente mais Kim Deal a su passer sous courant alternatif. Le disque est un équilibre parfait. La belle du grunge est devenue sage mais pas grelottante. Elle continue de fouiner, s’aventurer et finit par nous trouver !

On ne pensait d’ailleurs pas au groupe français Mustang pour nous surprendre. Il faisait dans le rock ripoliné assez agréable à écouter. Et les voilà que le groupe se veut de nouveau flamboyant, tourné vers un nouveau genre, la pop à grande écoute.

Avec un titre comme Megaphenix, le fiévreux Jean Felzine et ses copains montrent que l’on peut échapper à tout ce que l’on était. Sans se renier non plus. On devinait chez eux une vraie fantaisie mais les voici en compositeurs habiles et saignants.

Les titres se succèdent autour du plaisir de jouer des conventions d’un genre. Ça part un peu dans tous les sens et pourtant les chansons semblent cadrées. Avec un certain talent, les musiciens s’éclatent à se promener sur de nouvelles terres. Ils se sont fait à l’idée que le succès serait toujours d’estime. Ils ne croquent plus à l’envie du succès mais restent inspirés par les sonorités multiples et des textes toujours en français. Apparaît de cette renaissance une poésie lyrique que peu d’artistes hexagonaux maîtrisent. Populaire et exigeant.

On trouve aussi beaucoup de réconfort dans le chant usé mais charmant de Tucker Zimmerman. Légende oublié du folk américain, il revient sous l’impulsion des musiciens de Big Thief, à 83 ans, avec Dance of Love. Il vit désormais en Belgique mais son style est aussi universel. Un vieux blues encrassé qui fait tout de même chaud au cœur.

Silencieux durant des années, il concentre sur dix titres, un rock délicat fait d'un vieux bois séché. On roule sur les traces poussiéreuses d’un Tom Waits rural ou d’un Neil Young en mode retraité du rock. Mais la conviction persiste. Héros méconnu du folk, Tucker Zimmerman a tout de l’artisan apaisé et reposant.

Mais rien de tout cela est passéiste ou réservé à quelques aficionados. Là encore, les confessions douces du bonhomme touchent à avec profondeur. On se ferait bien avec lui une fricadelle et une bonne bière puis parler de choses simples tout en célébrant sa musicalité douce heureuse. Loin des vieux qui radotent leur gloire, Tucker Zimmerman continue de danser son amour, ses envies et sa tendresse. Un discours quasi juvénile qui a son importance par les temps qui courent.

Machine de cirque, La Scala Paris

En pensant au cirque, j'ai en tête l'image des grandes maisons circassiennes (leur côté parfois un peu démodé) et la sortie du dimanche sous les chapiteaux rouges. Cependant, avec Machine de Cirque, l'approche est bien plus innovante : c'est un conte poétique et moderne qui reprend certains codes de l'art en question sous un angle cabaret, avec beaucoup de finesse et d'humour. Alors, à 34 ans, il faut que je me rende à l'évidence : je suis encore une grande enfant qui s'émerveille des belles choses et des acrobaties spectaculaires.

Au tout début du spectacle, j'ai été un peu décontenancée par la cacophonie autour de l'ingénieux échafaudage fait de bric et de broc qui est la pièce maîtresse du décor (je pense que je ne m'étais pas encore remise de mon trajet bondé et lent de la ligne 8 du métro parisien), puis très vite je me suis laissée porter.

Entre numéros envoûtants en solo et acrobaties à plusieurs, mise à (demi)nu clownesque avec des jeux de serviettes à faire trembler d'angoisse et de rire, jonglages endiablés au rythme des percussions, habiles jeux de lumières, on ressent un bel enthousiasme et le sourire des artistes est particulièrement communicatif.

Je dis un grand bravo à l'équilibriste avec son magnifique numéro à bicyclette (qui m'a aussi fait culpabiliser de ne pas avoir suffisamment d'abdos et de réflexes ce qui m'aurait peut-être permis d'éviter une chute à vélo la semaine d'avant). Et sans trop en dévoiler, chapeau bas pour la prouesse du numéro final : j'étais bouche bée et a priori je n'étais pas la seule si j'en crois les réactions du public.

Les six trublions de cette compagnie québécoise à succès (plus de 300 000 spectateurs depuis 2013) ont su me cueillir, j'ai souri tout le long et souvent ri. Je leur dis donc merci de m'avoir sortie de ma torpeur parisienne.

Du 12 novembre 2024 au 5 janvier 2025

La Scala Paris

Mise en scène Vincent Dubé

Avec William Borges, Olivier Buti, Francis Gadbois, Andras Jagudits et Matthes Speidel

Musicien (en alternance) : Jérémie Carrier, Olivier Forest et Frédéric Lebrasseur

1h30

De 13€ à 52€

A partir de 6 ans

Game Story, Ancienne Poste, Versailles

A l'Ancienne Poste, nouveau lieu d'exposition aux volumes généreux, la Ville de Versailles a la bonne idée de proposer jusqu'au 13 avril 2025 une exposition consacrée à l'Histoire des jeux vidéos, une saga qui démarra en 1958 avec une bande d'ingénieurs qui a eu l'idée saugrenue de s'amuser avec un oscilloscope (mais si, souvenez-vous de vos cours de Physique-Chimie au collège !).

Je vous rassure tout de suite, Game Story n'est pas une rétrospective théorique et barbante, même si le contenu éditorial est assez encyclopédique. Car la bonne nouvelle, c'est qu'on peut jouer pour de vrai ! Il y a en effet une centaine de jeux jouables, de l'antique Pong sur console Atari jusqu'aux derniers jeux criant de vérité, en passant par les consoles Nintendo, SEGA, Playstation et autres hits, sans oublier des machines très confidentielles, voire rares.

Attention, Game Story n'est pas une exposition pour boomers ou quinqua nostalgiques, c'est vraiment un beau moment de partage, entre les visiteurs de tous âges, mais aussi au sein des familles.

Il y a tellement de jeux que les deux heures de visite maximum qui nous allouées à l'entrée ne sont pas de trop pour tout voir. Malgré l'affluence, on parvient à tester beaucoup de consoles, ordinateurs (Ah ! l'Amstrad CPC6128 ou l'Atari de mon adolescence !), mais bon, bien sûr, vous n'aurez pas le temps de terminer Zelda...

Pour résumer, j'ai envie de dire que, dans le public, tout le monde joue le jeu !

Jusqu'au 13 avril 2025

Ancienne Poste, 3 avenue de Paris, Versailles

du mercredi au vendredi 12H - 19H | samedi et dimanche 10H - 19H

tarif 7 € | GRATUIT POUR LES - 26 ANS

avec l'Association MO5 pour la préservation du patrimoine numérique

Come Bach, Gérard Rauber, Lucernaire

Certains week-ends, il fait gris, on est fatigué, alors pourquoi sortir ? Hé bien, pour aller au théâtre, voyons. On ne le sait pas encore, mais on ne le regrettera pas.

« Come bach » : titre un peu laminaire, jeu de mots, mais qu’ y a -t -il derrière ? Un concert comme on en a tant vu ? Un récital banal ?

Non, pas du tout. Sur scène, il y a quatre filles incroyables. Elles sont là, totalement là. Elles emplissent la scène de légèreté et de lumière et les spectateurs les regardent ébahis. Comme ils le seront jusqu’à la fin du spectacle.

Mais qui sont-elles donc, ces quatre femmes souriantes et si douées ?

D’abord, il y a Anne Baquet, qui a dû faire des envieux. Quelle voix ! Quelles voix ! On ferme les yeux et c’est Fréhel qui chante, on les ferme encore, et cette voix, le travail la rend contemporaine. Légère et souple, elle s’affirme soudain dans un long et bel envol. Concerts baroques, récompenses, créations, Anne Baquet a, excusez du peu, un vrai parcours.

Et ses acolytes ? Claude Collet, la pianiste, lauréate de concours internationaux, pianiste d’orchestre à Radio-France, elle a, comme Anne Baquet, enregistré plusieurs CD. Et elle enseigne au conservatoire Maurice-Ravel. Talentueuse aussi, en somme.

La contrebassiste Annandine Dehant, troisième de ce quatuor, est aussi virtuose que les autres. On sent chez elle (Premier prix de contrebasse au CNSM de Paris) un intérêt pour le travail scénique, la recherche, un travail peu commun avec cet instrument. Lorsqu’on l’observe attentivement, elle semble d’ailleurs faire corps avec sa contrebasse.

Et soudain, éblouis et le cœur battant, on entend le hautbois et cor anglais d’Anne Régnier. Le souffle coupé, on se laisse emporter. Quelle puissance et quelle élégance… Elle aussi est lauréate du CNSM sans oublier soliste à l’orchestre de l’Opéra national de Paris.

Une fois que j’ai déchiffré leurs parcours et commencé à m’émouvoir, hé bien, je fais comme les autres spectateurs : je me laisse envoûter, ponctuant parfois ces délicieuses sensations d’un sonore « Bravo ».

Quel surprenant et réjouissant spectacle autour de ce très grand musicien qu’était Bach. Elles le revisitent avec humour et brio : promenant leurs instruments sur le piano, chantant et dansant ensemble, mais toujours sans chaises ni partitions. Ici, on invente, on imagine, on s’amuse et ces quatre femmes décalées n’hésitent pas à faire appel à certains de ceux que Bach a inspirés, notamment : Maxime Leforestier (La petite fugue), Isabelle Mayereau et Marie-Paule Belle (12345), Bernard Joyet (D’abord ton Bach).

Sans oublier Bach lui-même (Badinerie, Toccata en ré mineur).

Le tout interprété avec un vif plaisir par ces quatre artistes très complices et souriantes. Un long et beau travail qui, bien évidemment, s’est achevé par des applaudissements et des bravos sonores et répétés. Bien mérités.

Reprise du 13 novembre 2024 au 12 janvier 2025

Jusqu'au 24 mai 2024

à 19 H du mardi au samedi et le dimanche à 16H

au Lucernaire (Paris VIème)

Mise en scène Gérard Rauber

Avec Anne Baquet, Claude Collet, Amandine Dehant et Anne Régnier

Durée : 1H10 | de 15 à 30 €