Weller, l’autre Paul de la Pop anglaise

Une voix qui rassure

Tout le monde fait le même constat. On nous cache tout on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne se sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Alors il y a des voix qui nous inspirent et qui nous rassurent. Il y a des histoires, des chanteurs, des artistes qui nous apaisent et nous ressemblent… ils ont eux cette voix. Celles qui nous éclairent sur nos vies, nos quotidiens et surtout qui nous rassurent.

Paul Weller est l’une de ces voix. Voilà un type adoré de tous et pourtant d’une humilité qui lui donne un éclat particulier. Paul Weller, Modfather, vénéré par les frères Gallagher et tous les musiciens d’Angleterre. Un type qui pond un hit l’air de rien, parce qu’il observe la politique, la société et voue un culte à ses ancêtres musiciens. Paul Weller, le héros qui ne veut pas l’être, l’artiste qui a la rue dans le sang, le musicien qui ne peut pas s’empêcher de triturer son style et ses passions.

Car finalement Paul Weller s’est libéré le jour de la sortie de son tout premier album solo. Avant il était le lads élégant de The Jam, groupe qui devait prendre la relève des Clash. Il devait conquérir le royaume avec son groupe ajusté à sa personnalité, The Style Council.

Mais après une longue pause, Paul Weller est revenu avec un album éponyme qui a montré qu’il était une voix, un style et un parcours. Le punk déluré est passé. Ce que l’on a à la place, c’est une douce white soul, bourrée d’énergie, où le bougre ne semble croire qu’en la symbiose de musiciens.

La pop se frotte à tous les styles et la voix de Paul Weller est bien entendu celle du peuple mais aussi celle d’un artiste itinérant qui veut simplement dire qu’il ne va pas s’arrêter au succès mais coller à toutes les réalités de la musique. Intéressant. Personnage qui s’exprime en pleinement en live, Paul Weller glisse posément sur l’acid jazz mais les propos gauchos montrent une forte personnalité qui n’a pas peur de défendre une espèce de Rythm & Blues britannique.

Ce que va confirmer son chef d’œuvre, l’album Wild Wood, véritable besoin d’identité et d’authenticité chez l’artiste, déjà culte chez tous les amateurs de la Britpop. Car les guitares caressent les idées très personnelles du chanteur. Paul Weller se fait rageur et caressant sur chacun des morceaux et trouve les cieux cette poésie populaire so british. C’est son premier album où toutes les influences se conjuguent. Le premier album solo était charmant. Ici, il n’est que exaltation. L’artiste assoit son autorité et sa volonté de tout mélanger. Ce sera la marque de fabrique de Paul Weller. La guitare explore, la voix rassure mais il faut surtout ne jamais s’arrêter de conjuguer, extrapoler et surtout renouveler une idée de la musique.

Le succès n’a jamais vraiment intéressé Paul Weller mais chacun de ses disques répond aux autres avec une nouvelle proposition. Cela ressemble mais ce n’est jamais la même chose exactement. La redite est interdite chez Paul Weller, personnage en mouvement permanent, incapable de se freiner sur un genre. C’est ce qui rend sa discographie passionnante: Paul Weller cherche et trouve. Et surtout ne s'arrête jamais. Wild Wood c’est du concentré de Blues mais tellement britannique.

Alors ça donne quoi Paul Weller en 2025? Il tourne toujours et encore. Il a accepté d’être le pape du british rock. Il est devenu un stéréotype de la pop anglaise mais il vieillit à la manière d’un Neil Young. Il est prolifique et continue de bibouiller sa propre musique, l’emmener vers des contrée surprenantes. En 2024, il a sorti l’album 66. Il s’y montre calme et toujours déterminé. L’homme de gauche raconte les gens et la vie qui file à toute vitesse. Il a effectivement 66 ans sur cet album mais il ressemble encore à ce fouineur qui n’en finit pas de s’interroger sur son propre art.

Il a désormais les moyens. Ces lives sont impressionnants car son répertoire est nourri de hits touchants, d’une sincérité évidente. L’homme ne semble pas aussi vaillant qu’à ses débuts mais son ardeur est omniprésente sur chacun des titres. Il arrive toujours à nous coincer : il y a dans tous ses disques, une familiarité et une curiosité qui nous habitent tous.

66 rigole comme un défi au temps et nous promène encore sur une sorte de blues inhabituel. Les années passent mais tout se regarde avec gourmandise non feinte, plus posée et toujours délicate. La nostalgie n’empêche pas la nouveauté et Paul Weller observe son art avec un recul qui une fois encore rappelle Neil Young avec cette manière de retravailler encore et encore son propre style. Hier c’était bien mais demain sera mieux. Un conseil sage que Paul Weller a toujours défendu. Et c’est ce qui rend si précieux, sa voix.

Trésors de Banlieurs, Usine Chanteraines

Honnêtement on est très en retard ! Mais voici sûrement l’une des expositions les plus vivantes du moment. Il faut aller la chercher mais elle vaut le périple, en RER ou en tram.

Parce que c’est dans un endroit paumé entre un centre commercial et un parc gigantesque que se trouve l’exposition Trésors de banlieue. Cet endroit a accueilli dernièrement les maîtres artisans participant à la rénovation de Notre-Dame.

Avec un spécialiste du graff pour nous surprendre à l’entrée du lieu, l’usine Chanteraines à Gennevilliers propose actuellement Les trésors de banlieue, un endroit pas banal et accueillant qui montre la richesse des banlieues bien de chez nous.

Vous y verrez mille choses différentes. Les tableaux impressionnistes se montrent à côté de photographies mélancoliques et de tableaux colorés. Il y a de tout, et justement cela qui plaît. Cette exposition est un mouvement ! La scénographie nous montre comment, loin de la ville principale, les envies et les talents existent. Depuis des siècles.

On y voit l’enfance, le cadre de vie, l’Histoire avec un grand H, la diversité et les combats multiples et variés. Les banlieues sont, elles aussi, traversées par les courants politiques, sociaux et surtout culturels.

C’est assez émouvant de voir à quel point l’exposition nous fait fuir les préjugés et les jugements assez grossiers. Les stéréotypes explosent un à un car le cadre est délicat, et l’accueil du public est vraiment chaleureux.

On sent ici que l’on défend une idée et des valeurs. Ça pourrait être un fourretout un peu spectaculaire mais c’est la célébration d’un peuple en perpétuelle évolution et qui apporte sa pierre à l’édifice. Un monde idéal s’ouvre à nous : il est en banlieue. Étonnant, non ?

du 15 février au 13 avril 2025

92 avenue du général de Gaulle, 92230, Gennevilliers

De 9h à 18h30 tous les jours sauf lundi

Blanche Neige, Marc Webb, Disney

Après Mufasa, Disney continue de maltraiter ses classiques avec des versions live d’une rare laideur et qui font du mal à notre petit cœur.

Honnêtement, on ne peut pas en vouloir à Rachel Zegler. La jeune comédienne fait de son mieux pour incarner la célèbre Blanche Neige. Elle y va. Elle donne de la voix. Mais ça ne fonctionne jamais. La faute à son costume qui ressemble plus à un déguisement. Idem pour Gal Gadot, une wonder woman qui nous fait de la peine, serrée dans un costume souvent ridicule.

Marc Webb, réalisateur de deux Spider Man, se prend les pieds dans le principe de la copie quasi conforme. Il imite le dessin animé et cela donne un nanar coloré qui pourrait faire rire s’il n’était pas si sérieux. Car tous les choix artistiques sont affligeants.

La musique, les décors, les effets spéciaux, les nains, rien ne va dans cette adaptation du grand classique de Disney. On est vraiment au bord du film fauché tellement c’est pauvre malgré l’apparente modernité.

Les images sont hideuses. Cela désincarne toute tension dans cette histoire qui marque tellement l’enfance, sur la peur, la séparation et le courage. Non là, c’est juste fade et sans aucune conséquence.

On se met à regretter la version heroic fantasy avec Kristen Stewart ou celle mésestimée avec Julia Roberts. On se rappelle aussi de la version live de Cendrillon signée Kenneth Branagh, bancale mais réalisée avec une envie qui crève l’écran. Et finalement Tim Burton n’avait pas trop mal raté ses Alice au Pays des Merveilles et Dumbo.

Ici, la pauvre Blanche Neige est un portemanteau pour mettre en avant le studio Disney. Les idées nouvelles sont souvent foireuses. On se souviendra avec un grand sourire triste, de cette bataille entre les brigands de la forêt enchantée et les soldats de la méchante reine : un moment pathétique et inhabituel chez Disney qui sait faire dans l’emphase pour palier l’absence de contenu. C’est cheap et mal fait. Des adolescents avec un caméscope se seraient mieux débrouillés.

Marc Webb a dû se faire bouffer par des producteurs trop respectueux de la matière première. Et on assiste à une vraie catastrophe industrielle. On ne dira rien sur les sept nains en images de synthèse...

Juste un vrai cauchemar pour petits et grands !

Au cinéma le 19 mars 2025

149 minutes

Mondial placard, Côme de Bellescize, Montansier

Pour contenter ses clients suédois, le patron de Mondial Placard décide de nommer une femme au poste de Directeur des ventes. Il ne se doute pas qu'il va ce faisant déclencher une hilarante tempête de sexisme .

Lorsque Marion est nommée directrice des ventes, c'est l'incompréhension chez ses collègues, mâles pour 90% d'entre eux. "Elle a le charisme d'un bulot, et maintenant il va falloir lui dire Oui Marion, bien Marion, à vos ordres Marion ?!". Les hommes sont scandalisés, à commencer par Laurent qui imagine comme stratagème de se travestir en femme pour "prouver que les hommes sont discriminés négativement par la discrimination positive".

L'auteur et metteur en scène, Côme de Bellescize, revisite le théâtre de boulevard : il garde les portes qui claquent, le décor chatoyant (et à tiroirs, forcément 🙂), l'interprétation appuyée... mais il met tout cela au service d'un thème d'actualité.

Les personnages sont tous plus caricaturaux les uns que les autres, mais dans le bon sens du terme. Il y a Eric, le patron pragmatique qui décide de nommer l'ambitieuse Marion, il y a Léa, l'étudiante féministe en mode warrior qui est aussi atterrée que combative, Laurent qui devient une Laurence caricaturale, Karine, la secrétaire blonde platine qui aime qu'on la séduise et qui voudrait bien que Quentin, l'ingénieur timide et dégingandé se montre plus entreprenant. Et il y a surtout Pascal, le vieux macho qui ne peut voir autre chose dans la réussite de Marion qu'une promotion canapé. Son monde confortablement machiste est remis en question et il est dépassé. "On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, les puritains ont pris le pouvoir !" ; "une main taquine posée sur la fesse d'une collaboratrice et ça y est, c'est les Assises !"

Les comédiens ont l'air de s'amuser comme des fous dans cette pièce outrancière, et j'ai eu l'impression que tout public riait aux éclats d'un même élan... jusqu'à ce que notre voisine lycéenne demande à sa copine "ça te faire rire toi ?", et l'autre de répondre "ha non, pas du tout, je crois que c'est pour les vieux".

Damned, je suis vieux, c'est officiel. N'empêche que je me suis bien marré !

du 13 au15 mars 2025

Théâtre Montansier Versailles

1h40 | de 15€ à 39€

de et mise en scène Côme de Bellescize, collaboration artistique Vincent Joncquez, scénographie Natacha Markoff, lumières Thomas Costerg, musique Yannick Paget, son Manon Poirier, costumes Aude Desigaux, perruques et maquillage Judith Scotto

avec Jean Alibert, Gwenaëlle Couzigou, Clara Guipont, Eléonore Joncquez, Ludovic Le Lez, David Talbot, Benjamin Wangermée

Tombeau pour Palerme, Laurent Gaudé, Thomas Bellorini, Montansier Versailles

Thomas Bellorini (dont on avait beaucoup aimé le Pinocchio en 2022) met en scène un beau texte de Laurent Gaudé sur deux juges mythiques, Paolo Borsellino et Giovani Falcone, qui ont consacré et donné leur vie à la lutte contre la mafia.

Lorsqu'on entre dans la salle du Montansier, le rideau est déjà levé. Un plateau presque nu : un bureau et deux chaises pour tout élément de décor. Au fond, on voit les murs bruts et noirs du théâtre. Sur scène, un comédien et une violoncelliste. Pas d'artifice.

Je m'attendais donc légitimement à ce que la pièce soit tout en dépouillement et strictement focalisée sur le texte. Et de ce point de vue là, j'ai été déçu !

Le spectacle commence par cinq bonnes minutes de violoncelle électrifié, avec pédale de distorsion et effet de boucle qui créent un bourdon sonore pas très agréable à mes oreilles. Oui bon, je dois à l'honnêteté de dire que moi, ce que j'aime, c'est la contrebasse qui est bien plus belle et moins prétentieuse que son petit-frère le violoncelle. Songez à la position du contrebassiste, à la tessiture ample de cet instrument aux graves si profonds et aux aigus si mélodieux, ou encore à l'absence de pique disgracieuse et ridiculement longue ! Bref. Il n'est pas impossible que je manque d'objectivité. Mais, après tout, je suis là pour donner mon avis, non ?

Et mon avis, c'est que le metteur en scène aurait dû faire davantage confiance au texte et à son comédien, plutôt que d'avoir recours à des ornements musicaux qui prennent trop de place.

Comme il faut couvrir le bruit du violoncelle, le comédien parle dans un micro. Or, le problème avec les micros, c'est qu'ils finissent toujours par frotter sur quelque chose, ce qui crée des bruits parasites fatigants. Tout cela dessert le jeu de l'acteur. A l'inverse, lorsque la musicienne le laisse un peu tranquille, François Pérache développe une interprétation sobre et puissante d'un texte fort et bouleversant.

L'auteur, Laurent Gaudé, imagine la lettre que Borsellino écrit à Falcone, feu "(son) ami, (son) frère, (son) jumeau". Il décrit la solitude de ces grands juges qui combattirent Cosa nostra au prix de leur vie.

"Maintenant, je sais comment je vais mourir."

Tout deux mourront à deux mois d'intervalle, victime de mafieux qui n'auront pas lésiné sur les moyens et les feront périr chacun sous une tonne d'explosif. Car "les hommes de la bête seront toujours plus riches et plus rapides que nous."

le 11 mars 2025

Montansier Versailles

Durée 1h00 | de 15€ à 32€

de Laurent Gaudé, mise en scène Thomas Bellorini, collaboration artistique Hélène Madeleine Chevallier, violoncelle et arrangements musicaux Johanne Mathaly, lumières Thomas Bellorini

avec François Pérache

production Compagnie Gabbiano avec le soutien du Cent-quatre/Paris

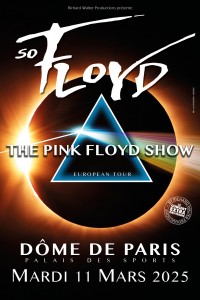

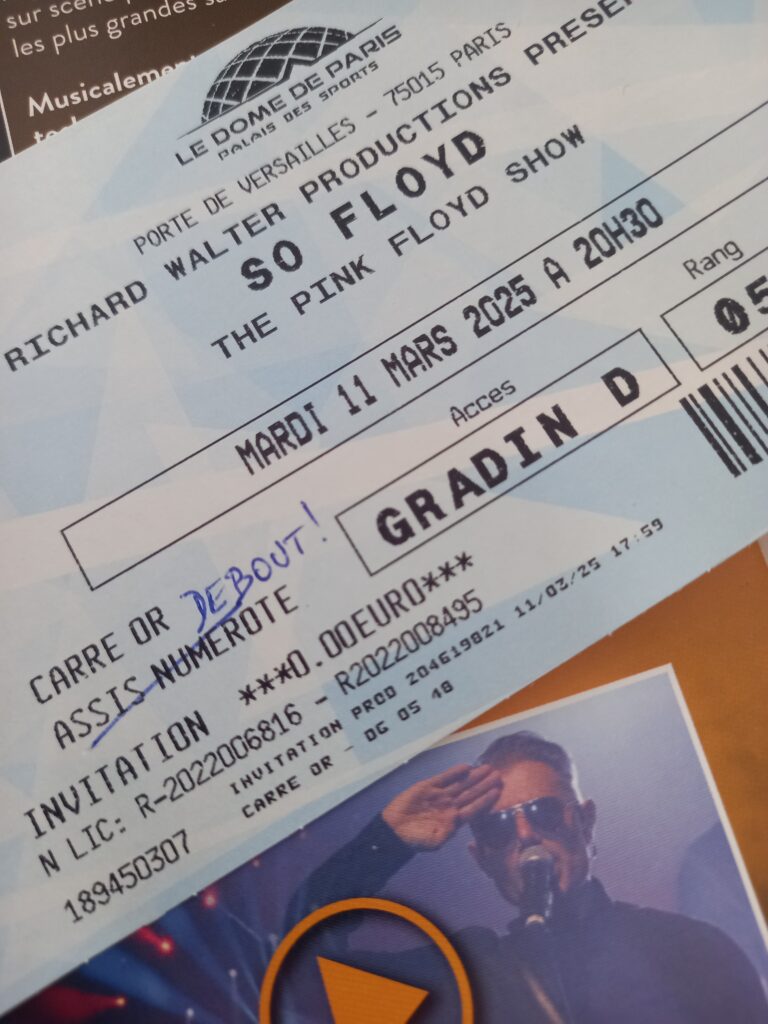

So Floyd au Dôme de Paris – A Tribute to Pink Floyd (2025)

Vous aimez Pink Floyd. Vous aimez les live. Allez voir So Floyd. Pépite !

So Floyd a tribute to Pink Floyd, c’est deux heures de show époustouflant pour rendre hommage au mythique groupe de Syd Barrett, David Gilmour, de Richard Wright et de Roger Waters.

Au-delà de la reproduction techniquement irréprochable, So Floyd parvient à rappeler la coloration exceptionnelle du groupe original. On reste bluffés devant le travail musical réalisé. Les riffs, le timbre des voix, les chœurs, l’interprétation. Tout y est. Et pas à côté. Dans le mille. L’exigence et la rigueur sont là. Au cordeau ! Le mélomane y trouvera son compte. Les fans auront juste l’impression de voir ressusciter musicalement le groupe londonien. Une réussite.

D’année en année et avec le succès, le show s’est étoffé avec une production de plus en plus importante. La scénographie, les lumières, les costumes, les vidéoprojections, la théâtralité, contribuent à rendre le spectacle fantastique. La machine à remonter le temps fonctionne. Retour au XXe siècle : des sixties aux derniers morceaux d’anthologie des années 90.

Ce soir, au Dôme de Paris, la salle est pleine à craquer. Nous sommes nombreux sautillant sur nos sièges, assis, à chaque riff et ascensions des chœurs. Les plus agités dont je fais partie se demandent comment font les gens pour rester en position assise. Combien de temps allons-nous tenir sans nous lever ? Si je me lève, derrière cela va râler etc... Pas idée de faire cela dans une salle assise.

Pas si longtemps. Les premiers accords de The Wall finissent par emporter la mise, Gabriel Locane le chanteur nous libère avec les bras "stand up " : la salle est maintenant debout ! Les cheveux gris, les jeunes, les chauves, les quinqua, quadra, trenta, vingta, tous planent dans une ambiance hors du commun pour un mardi soir à Paris. Tout le monde se laisse prendre au jeu des guitaristes, du saxophoniste, des claviers, de la basse, des batteurs, des chanteurs et chanteuses. Ca tourne, grâaaave !

Y a de la joie. A revoir et ressentir en live l’impossible retour des Pink Floyd. L’admiration est là. Le plaisir dans la salle comme sur scène est évident. Vous l’aurez compris, il faut le voir pour le croire. Ne manquez pas So Floyd. Onirique. Un grand moment. Pépite !

Site du groupe : SO FLOYD – The Pink Floyd Tribute

Notez dans vos agendas les dates de la tournée :

12 Mars 2025 Amphithéâtre 3000 de Lyon

14 mars 2025 Zénith du Grand Nancy

15 mars 2025 Centre Athanor de Montluçon

16 mars 2025 Zénith de Limoges

18 mars 2025 Zénith de Nantes Métropole

19 mars 2025 Parc des Expositions de Tours

22 mars 2025 Ainterexpo de Bourg-en-Bresse

23 mars 2025 Le Dôme de Marseille

25 mars 2025 Le Prisme d'Aurillac

26 mars 2025 Le Cube de Troyes

27 mars 2025 Zénith de Rouen Métropole

Joie Sauvage – Nicolas Fraissinet – Concert au Zèbre de Belleville, Paris.

Nicolas Fraissinet était en concert au Zèbre de Belleville hier soir. L’occasion de découvrir en live un artiste inclassable, authentique dans une ambiance de "steampunk" végétal.

En 2019, Fraissinet écrit son premier roman Des étoiles dans les yeux paru chez Belfond, qui donne naissance à un nouvel album ainsi qu’un nouveau spectacle, ainsi que 12 clips qu’il écrit et réalise personnellement. L’écriture est là. En lui. Comme un geste naturel. Du roman à la musique, de la musique à la vidéo et de la vidéo à la scène.

Ce soir, ils sont trois sur le plateau, Nicolas Fraissinet au piano, David Obeltz à la guitare et Joëlle Mauris au violoncelle. L'artiste est là avec son nouveau projet Joie Sauvage, à la fois nouvel album, nouveau spectacle live immersif en vidéo-projection, accompagné d’un livre qui prend la forme d’un récit poétique accompagnant chaque chanson.

En harmonie avec la vidéo-projection en fond de scène, les chants s’enchaînent et témoignent d’une émotion sincère sur le rapport à la nature, à la faune, à la flore.

« Tous les titres prévus ne parlent pas forcément d'écologie - loin de là - mais chacun trouve un ancrage thématique ou visuel dans un univers où la Nature intérieure et la libération sauvage prennent le pas. Imaginer un monde où le vivant et le végétal reprennent leur place après notre passage éphémère.

Faire l'éloge de la puissance verte. Chercher les chemins de traverse, Admirer l'instinct de survie, la résilience et l'acharnement au bonheur. »

Sur scène, il existe une évidente élévation portée par une voix claire parfois mélancolique. Très bel Homme vert, sinueux Aspic qui témoigne des paradoxes intérieurs de l’âme humaine, puissant et lumineux Phénix : « c’est écrit au présent je ne lâcherai plus jamais tu m’entends, c’est promis par le sang, qu’ils viennent tous ces orages, je les attends, j’ai brûlé suffisamment, mais tu vois je renais maintenant, et si un jour un nouveau diable me prend, qu’il ose venir me le dire devant. »

Une soirée particulière sur une thématique assumée mettant en avant la douceur, l’espoir, la grâce des instants, en lien avec l’animalité humaine. On se plait à se laisser porter par cette exploration urbaine végétale aux allures de Steampunk. Un voyage atemporel. Ascendant. Onirique.

A connaître.

Site de Nicolas Fraissinet : JOIE SAUVAGE | Fraissinet

Album sorti le 17/01/2025 chez Trytons / Inouïe Distribution

Bond chez les Amazon ! Au Service secret de sa Majesté, Moonraker, Permis de Tuer

Le groupe Amazon MGM prendrait le contrôle créatif de la fameuse saga James Bond. Ça y est on va rentrer dans la catégorie du “c’était mieux avant”. La famille Broccoli conserve des droits mais c’est le studio de Jeff Bezos qui va s’occuper de remettre le célèbre espion au goût du jour. Et ça ne risque pas d’aller dans le bon sens.

Il suffit de voir ce que deviennent Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. On essore les concepts jusqu’à l’absurde. Les univers sont devenus de gros pièges de standardisation. On multiplie les séries, les dessins animés ou ce que vous voulez pour conserver des ayants-droits. On vous fait croire au respect de l’essence du produit d’origine. On se retrouve avec des récits phagocytés ou dépouillés. Les fans sont généralement déçus et cela finit par nourrir des kilomètres de commentaires sur les réseaux sociaux sur des choix artistiques douteux ou peu intéressants.

Donc à venir : un dessin animé sur la jeunesse de Q, qui ressemblera à McGyver. Une série sur Miss Moneypenny et son ascension fulgurante jusqu’au secrétariat de M.

Des mini-séries sur Blofeld ou sur le chat de ce dernier. Et sûrement une longue série documentaire sur la marque Aston Martin. On peut hélas parier sur cela dans les années à venir.

On pouvait déjà critiquer le côté publicitaire de 007, mais ça devrait aussi s’accentuer dans l’empire capitaliste Amazon. Il est vrai que les films étaient les panneaux publicitaires les plus classes du Monde. Cependant il faut se résigner à l’évidence : la place de 007 est chez Amazon. L’agent secret a toujours collé au plus près des modes, us et coutumes de son époque. Ce qui devait arriver, arrive. Tout simplement.

Cependant, à quelques reprises, l’espion a eu des incarnations plus baroques et le personnage a peut être eu des petits coups de folies qui font de certains films de beaux plaisirs coupables.

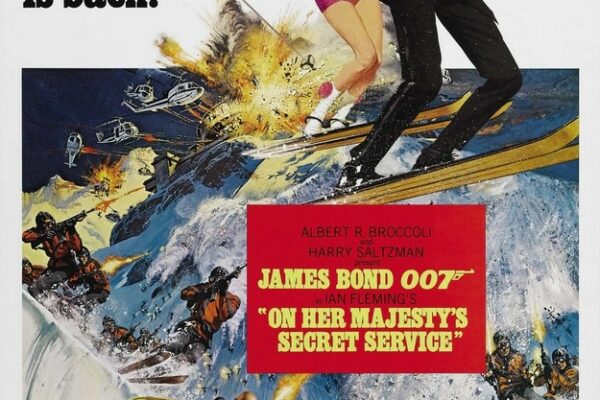

A commencer par le plus atypique des projets : Au Service secret de sa Majesté. Sean Connery a tiré sa révérence et Albert Broccoli trouve un mannequin australien débutant pour remplacer l’Écossais. Le type n’a pas l’air à l’aise dans le costard de l’agent secret mais il montre des capacités athlétiques qui donneront lieu à de chouettes scènes d’action. Timoré, George Lazenby fait ce qu’il peut avec une volonté qui se voit au fil du temps. Il est heureusement secondé par Peter Hunt, un habitué de la franchise qui se trouve propulsé comme réalisateur de ce sixième volet. Il assure une mise en scène musclée entre le Portugal et la Suisse. L’ambiance est au Swinging London. Les effets spéciaux sont désormais kitsch mais charmants. Au milieu de nombreuses femmes vénéneuses, notre héros devient un tendre romantique qui aura l'outrecuidance d’épouser sa favorite à la fin du film. Une erreur fatale. Et une idée de génie qui restera, malgré la modestie de l’interprétation du personnage principal.

Dix ans plus tard, en 1979, l’homme au permis de tuer a la tête très sympathique de Roger Moore. Nous sommes dans une nouvelle ère pour l’agent double zéro : il se marre tout le temps et semble avoir toujours le bon mot face au danger. Et le gadget le plus croquignolesque aussi. Bond est une sorte de version live de bande dessinée légère et sans fond. Mais toujours collée à son époque: Moonraker doit sa production au succès de Star Wars.

Les producteurs hollywoodiens veulent tous avoir la tête dans les étoiles et Broccoli met donc son célèbre héros sur orbite. Avec le scénario le plus farfelu de toute la saga qui se vautre dans une enquête extravagante et des scènes d’action à la limite de l’auto-parodie.

Mais on adore l’interprétation pincée de Michael Lonsdale et le sourire argenté de Requin. Les décors sont démesurés. Les costumes proposent des suggestions jaunâtres du plus bel effet et la réalisation semble avancer à reculons vers un final aussi fantaisiste que ridicule. Mais honnêtement, le spectacle est tellement délirant que l’on s’amuse comme dans une grande soirée disco.

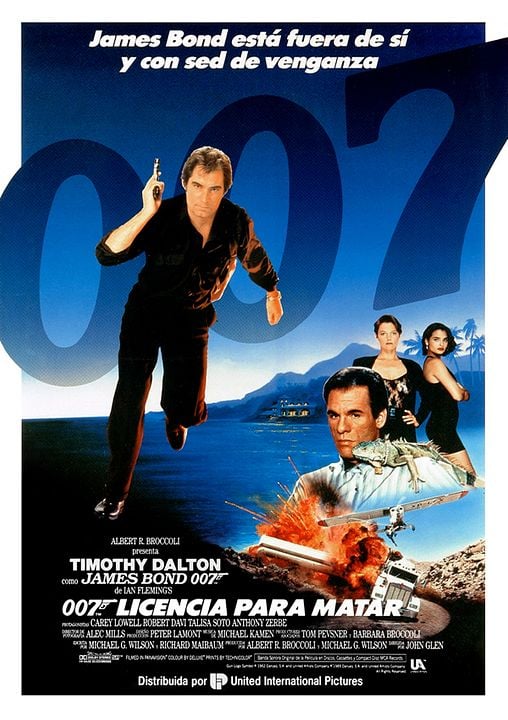

Ajoutons une nouvelle décennie pour nous retrouver en 1989 avec Permis de Tuer, le plus hard boiled des James Bond. Cette fois-ci, c’est Timothy Dalton qui tient le rôle. Il avait déjà été pressenti à l’époque d’Au Service Secret de sa Majesté mais il n’obtient le rôle qu’en 1987. Tuer n’est pas Jouer fut une déception et, visiblement, le succès de l’Arme Fatale ou de Piège de Cristal influencent les producteurs à se laisser aller au grand n’importe quoi.

Donc notre héros perd son permis de tuer mais va se permettre une terrible vengeance après la tentative de meurtre de son copain américain, Felix Leiter. Froid et décidé, James Bond devient un manipulateur d’exception et nous fait entrer dans des états d’âme inhabituels.

Puisque le héros devient implacable, sa détermination le pousse à envisager un machiavélique engrenage dans lequel tombera l’affreux Sanchez (l’excellent Robert Davi) et son fougueux second couteau (un très jeune Benicio del Toro). On est presque triste pour eux d’avoir déclenché la colère de James Bond. On repense alors au cynisme des premiers Sean Connery, avec cette voie ouverte sur une interrogation légitime sur la justification de la violence.

Mais Permis de Tuer est avant tout un thriller sombre malgré les exotiques décors. Comme dans l’Arme Fatale on devine un héros meurtri, marginal et prêt à tout pour accomplir sa vendetta. Et comme dans les productions de Joel Silver, le film propose des morts bien sanglantes, des vilains bien tordus et une musique incroyable de Michael Kamen (bah le compositeur de L’Arme Fatale et Piège de Cristal justement), qui remplace le respectable mais fatigué, John Barry. Et tout cela dans une ambiance eighties du plus bel effet. Bref, entre la drogue, les requins et les deux jolies pépées, notre Bond semble avoir totalement perdu la raison.

Voilà donc les trois épisodes qui ne serviront certainement pas de maître étalon pour la suite multimédia des aventures de James Bond. Les défauts de ces films, les erreurs de création ou les choix artistiques volontaires ou non, en font des œuvres à part dans une saga cadenassée et qui devrait l’être un peu plus pour être accessible partout dans le monde, pour le plaisir du plus grand nombre. Bon ça y est: c’était mieux avant…

Allons ailleurs ! Jean-Claude Vannier, Laurie Torres, Piers Faccini & Ballake Sissoko

C’est bel et bien le premier principe de la musique : vous emmener ailleurs. Hors des sentiers battus. Vous apporter de nouvelles pistes. Regarder d’une nouvelle façon l’existence, le quotidien ou autre. Échappatoire avec ou sans direction, il existera toujours des disques pour changer les perspectives, observer différemment. Il y a des musiques qui font planer, d’autres qui vous arrachent littéralement à tout ce que vous connaissez.

Comme le vénérable Jean-Claude Vannier, arrangeur d’exception, complice de Gainsbourg, qui sort un disque de mandolines, sur le label de Mike Patton, le hurleur génial du groupe de metal, Faith No More. On est clairement dans une atmosphère baroque.

Mais dans ce disque instrumental, on entend l’enfance, les doutes, la vie qui inspirent des mélodies incroyables. On apprécie une bande originale idéale de nos petits problèmes. Ça nous rappelle les glissades musicales que l’on entendait dans les musiques de Jacques Tati. Il y a de la fausse candeur et évidemment des arrangements d’une subtilité vibrante: les poils s’hérissent si facilement.

Jean-Claude Vannier et son orchestre de Mandolines est une surprise qui n’a pas d’équivalent. C’est drôle, touchant et sans parole. On baigne dans une étrange nostalgie qui pourtant colle très bien à nos réalités.

La réalité s’étiole aussi au son de la capricieuse et contemplative Laurie Torres. D’origine haïtienne, cette Canadienne, n’a pas de mal à mélanger les ambiances pour nous transporter vers un ailleurs douillet et mélodique.

Elle avait bien l’envie de nous mettre la tête à l’envers en composant la musique du génial film Drive My Car. Elle récidive avec le très cool Après Coup. On ne vous tapera pas sur la tête mais on va coulisser vers un monde à part, cristallisé par un piano et des synthés ouatés. Et personne ne va s’endormir.

Les notes se répètent mais tournent autour d’idées subjectives mais délicieuses. C’est un disque qui dérive. Vous pouvez vous contraindre à vous cogner au réel, le talent de Laurie Torres est de vous faire décrocher rapidement. C’est une œuvre séquentielle, qui part d’un piano et qui ensuite déplace votre attention vers des nuances qui deviennent riches et les sons font semblant de s’éparpiller pour vous rapprocher d'un état second, tellement agréable et fondamental. On reconnecte avec un temps et une délicatesse qui n’existent plus nulle part.

Ce qui nous touche aussi la rencontre entre Piers Faccini & Ballake Sissoko, c’est cette absence de barrière et de vulgarité dans leur nouvelle collaboration, Our Calling. Le droit à la déconnexion est totalement envisageable avec un tel projet, entre deux hommes sensibles, qui profitent de leurs origines pour repousser toutes les frontières.

La kora et la voix conjuguent les talents et nous aspirent encore une fois vers un havre de paix, que les deux artistes ont toujours cherché. Il y a un barde francophile et un musicien malien qui se mettent en marche pour idéaliser leur passion et montrer l’universalisme de la musique.

Our Calling est une œuvre qui marche. On se met d’abord en tête l’osmose entre les deux artistes et ensuite, au fil des titres, tout est dépassé. Rapidement. Les clichés. Les préjugés. Les envies des artistes. Les attentes de l’auditeur. Le disque a écrasé nos anxiétés. Les talents deviennent chaleur ou ciment. On a l’impression de monter quelque chose avec ces deux énormes artistes pourtant si discrets. Une montagne de douceur et de compréhension. Les deux hommes règlent leur pas et on aimerait faire la même chose.

Un monde de dialogue. Un monde d’apaisement. Un monde d’espièglerie. Franchement éteignez les autres médias et revenez à la raison: cherchez et trouvez de la musique!

L’espoir fait vivre, Sam Fender, Manic Street Preachers

Les vieux croutons réactionnaires sont de retour et veulent nous faire croire que les jeunes sont un danger. Pourtant, certains profitent de l’expérience des aînés pour sortir de beaux disques avec de l’entrain et de la volonté qui forcent le respect. En musique, les jeunes sont capables de digérer et d'améliorer le son de leurs ancêtres.

C’est particulièrement vrai de l’autre côté de la Manche, véritable mouvement incessant de rock, de pop et de traditions. Depuis les Beatles, les groupes et les styles s’enchaînent dans une effervescence impressionnante et on a tout à fait raison de jalouser nos amis britanniques.

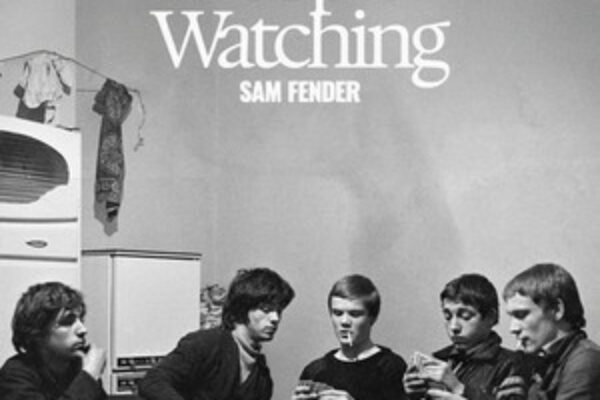

On aimerait nous aussi avoir un artiste comme Sam Fender. En deux albums, le jeune chanteur a su apporter une humanité qui nous rappelle étrangement Bruce Springsteen. Il est une version timorée du boss mais il a bien compris comment composer une mélodie autour d’une parole chaleureuse et déterminante. Son troisième opus est tout aussi convaincant.

People Watching est donc une belle description de la vie contemporaine. C’est un rock simple et efficace. Ce que l’on y entend ce sont les working class heroes et la simplicité d’une émotion. Sam Fender continue de dépouiller un rock direct et délicieux car il ne prend pas de pincette pour raconter un quotidien, un destin ou un récit. C’est d’une sincérité rare dans les productions actuelles.

Le musicien travaille l’authenticité et cela se fait rare ces derniers temps. Les tournures musicales nous amènent à la vulnérabilité et la bienveillance d’un artiste jeune et lucide. Ce n’est pas d’une subtilité incroyable mais Sam Fender confirme bien qu’il est un chanteur à part, essentiel dans sa perception du Monde. Atypique et hors des normes actuelles.

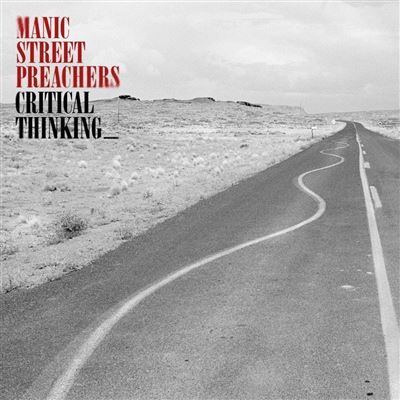

Du coté du Pays de Galles, il y a un groupe qui ne semble pas vieillir et continue de cracher sa colère et ses inquiétudes sur des titres imparables tout en conservant une certaine juvénilité. Révélé par un hit imparable dans les années 90 (Design for life) et un fait divers toujours mystérieux (un des musiciens a totalement disparu), les Manic Street Preachers continuent de bastonner leurs convictions sur un rock de combat, d’une férocité qui ne perd jamais en intensité.

Comme Fender, il y a un engagement qui gomme tous les défauts. Le groupe en est à son quinzième effort mais le trio fonce comme à ses débuts. Visiblement les musiciens n’aiment pas trop visiter les autres pays du Monde mais leur musique a tout pour faire vibrer les stades. Après tant d’années, c’est encore surprenant.

On peut baver sur la reformation commerciale de Oasis, mais célébrons ici la solidité des Manic Street Preachers. Les Gallois n’en finissent pas de défendre leurs positions politiques et d’offrir des mélodies qui se collent obligatoirement au fin fond de votre cerveau. Ils ont un vrai socle qui apporte à chaque album, une imposante fraîcheur.

On va se donner désormais des allures de tournoi des 6 Nations avec un autre groupe, cette fois ci irlandais qui nous donne aussi un sentiment de vivacité et de quasi innocence. Inhaler est le groupe du fiston de Bono et cela s’entend aisément avec des chansons troussées pour la radio et le succès.

Avec ce troisième album, Open Wide, Inhaler confirme donc un groupe qui capture l’essence même de la pop. Le fils de Bono ne cache pas sa parenté mais surtout tente de jolis coups de force avec des refrains solides et des touches eighties qui n’auraient pas déplu à U2.

Il s’agit bien du genre de groupe qui va en agacer plus d’un mais il faut reconnaître que Open Wide n’est pas un caprice de gosse de riche. C’est de la pop qui respire de bonnes intentions. Avec son comparse du lycée, Elijah Hewson ont bien saisi les schémas du genre. Ils les bidouillent sans tenter la révolution. C’est une certaine forme d’humilité. Ils aspirent peut-être à devenir gros comme U2 ou Coldplay mais pour l’instant, c’est extrêmement plaisant et cela dépasse les préjugés.

Avec ces trois disques, la jeunesse ce n’est pas l’âge ou l’expérience, c’est l’alliage fragile d’une sensibilité, d’un courage et d’une vision. Le secret de la jeunesse, c’est donc cette volonté… que l’on aime tellement découvrir en chansons!