Les petits clichés font de bonnes surprises (Technopolice, Pamplemousse, Al Qasar)

Les clichés sont de la connerie en boite qui permet de vite penser et vite nourrir des banalités souvent lourdingues. Les Italiens parlent avec les mains. Les Anglais vivent sous la pluie. Les Allemands sont rigoureux. Les Portugais sont petits. Les Français sont sales. Les gens des Ardennes sont des tueurs d’enfants. Les parigots ont des têtes de veaux. Ça y va fort !

En matière de musique, si je vous dis Marseille ? Vous allez d’abord certainement penser à un rappeur gitan qui remplit les stades ou un fameux groupe de quinquas qui danse le mia. Et bien entendu, ceux qui connaissent la ville pourront vous dire qu’il y a plus de punk dans l’imagerie de la ville que de rap. Ce que prouve Technopolice et ses mélodies rapides et rêches.

Après des EP remarqués, le groupe signe enfin un premier disque - Chien de la casse - qui est à la hauteur de la réputation. Le quatuor fait dans le vintage avec une capacité d’exécution hors norme. C’est du rock échauffé et du punk limpide.

Ça fusille les conventions et c’est d’une urgence qui va très à la cité phocéenne, bouillon de cultures et de folies en tout genre. Pas étonnant que Technopolice vienne de là : ils sont malpolis, jouent la provocation mais sont d’abord talentueux et ravis de faire la différence. Leur punk vient se cacher derrière des couches new wave ou garage.

La voix est bien sûr pleine d’humour et de rage tandis qu’elle est poursuivie par une guitare en fusion. De loin on pourrait dire que c’est du grand n’importe quoi mais on découvre que c’est vraiment du bel ouvrage.

De la Réunion, vous avez le droit d’imaginer de l’exotisme mais il faut compter sur le groupe fruité Pamplemousse. Ils sont deux et se prennent clairement pour Nirvana, en mode surchauffe !

Porcelain est un album qui fracasse tout. Imaginez que vous ayez le droit de tout casser dans une maison avec une batte de baseball et vous aurez une idée de quoi il en retourne dans ce nouvel album qui ne peut avoir comme adjectif que percutant !

Ça dérouille dans tous les sens et pourtant, on devine au fil des écoutes de jolies nuances qui ressemblent à des petites failles émotionnelles. C’est ce qui rend le punk si touchant : il a quelque chose d’essentiel pour ses artisans. Ici, le groupe a la bonne idée de retrouver les sensations sonores des meilleurs disques grunge des années 90. Cela donne une ribambelle de chansons écorchées et spectaculaires.

Pour finir, nous allons faire un tour chez les têtes de veaux ! Eux aussi doivent vivre avec une pluie de stéréotypes. Si je vous en fais un échantillon, vous allez trouver que cette chronique devient vulgaire. Donc nous allons nous arrêter à la station Barbès. Si chère au groupe FFF, c’est ici qu’un petit Parisien a décidé de nous faire voyager et échapper aux clichés de la capitale pour d’autres stéréotypes, ceux de la world music.

Thomas Bellier est le fondateur d’Al Qasar (qui veut dire la forteresse) et intègre le rock psychédélique des années 70 qui faisait fureur au Moyen-Orient. Voici donc la version franchouillarde d’Altin Gunn. Et cela fonctionne plutôt bien.

Le producteur et ses musiciens réalisent des chansons généreuses et militantes. Effectivement on se promène sur les dunes du nord de l’Afrique mais les mélodies sont ici des reprises et elles profitent pleinement du dépaysement. L’album Uncovered est une bouffée chaleureuse qui nous feraient aimer les poncifs.

L’enfance en lumière, exposition Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) au Petit Palais

A l’occasion des 300 ans de sa naissance à Tournus (Bourgogne), en 1725, le Petit Palais propose de redécouvrir l’œuvre de Jean-Baptiste Greuze, peintre longtemps boudé par les Français – à la différence des Anglo-Saxons et des Américains, pionniers dans sa réhabilitation – en raison du caractère jugé mièvre ou moralisateur de ses scènes de genre.

Adulée jusqu’à la Révolution, au point d’alimenter un fructueux commerce d’estampes, l’œuvre de Greuze passe de mode dès la fin du XIXe siècle, rendue désuète par l’essor du style néoclassique et de la grande peinture d’histoire dont Jacques-Louis David (1748-1825) est le chef de file.

Greuze était pourtant lui-même un novateur : il avait rompu avec le style rococo (scènes galantes, couleurs pastel, et formes incurvées), et la peinture frivole pratiqués par son aîné François Boucher (1703-1770) et son contemporain Jean-Honoré Fragonard (1732-1806). Élève de Charles-Joseph Natoire (1700-1777), connu pour ses scènes mythologiques et religieuses peintes avec grâce et légèreté, il s’en était démarqué par des œuvres inspirées de la réalité quotidienne des classes populaires, dans un style proche de celui des maîtres néerlandais du XVIIe siècle tels que Rembrandt.

Proche de la sensibilité des philosophes des Lumières, de Rousseau, l’auteur d’Émile ou de l’éducation (1762), et surtout de Diderot, qui louait dans ses toiles le réalisme et l’émotion qu’il cherchait lui-même à exprimer dans le « drame bourgeois » – le nouveau genre théâtral dont il était le théoricien –, Greuze a en effet essentiellement peint des scènes de la vie familiale paysanne ou bourgeoise, sensées procurer au spectateur des modèles de vertu et de pédagogie, ainsi que des portraits d’enfants.

Ce sont ces portraits d’enfants justement, peints avec une technique virtuose et une grande sensibilité, qui valent la peine d’être admirés aujourd’hui, pour la valeur intemporelle de ce qu’ils représentent et la finesse d’observation du peintre, mais aussi pour le contexte particulier dans lequel ils s’inscrivent : celui de la reconnaissance, pour la première fois en Europe, de l’importance du temps de l’enfance, des besoins propres et des droits de l’enfant.

L’exposition, très intelligemment, se déploie en sept sections thématiques alternant des portraits d’enfants et des scènes de la vie familiale, sans oublier, en section 5, les nombreuses estampes exécutées d’après ses dessins et peintures. Parmi la centaine d’œuvres exposées, beaucoup sont conservées au Louvre, mais un grand nombre provient aussi de collections particulières, comme les portraits des deux filles de l’artiste, venues de New-York, ou Le Repos ou Silence !, prêté par le roi Charles III d’Angleterre.

Ces sept sections sont entrecoupées, comme dans un drame, par quatre « actes » évoquant les périodes clés de la vie de l’artiste : « La famille Greuze. Théâtre heureux », en introduction, avec des portraits de sa très jolie femme Anne-Gabrielle Babuty et de ses deux filles, ainsi que deux petites period rooms évoquant l’intérieur de l’appartement familial ; « Peintre insoumis et couple haut en couleur », pour aborder les forts caractères de Jean-Baptiste et de sa femme et les tensions au sein du couple ; « Le scandale du Septime Sévère et Caracalla », histoire du cuisant échec de Greuze, en 1769, à obtenir le statut de peintre d’histoire ; en conclusion, « Les infortunes du peintre », sur la triste fin de vie de Greuze, qui finit divorcé et ruiné.

La section 2, « L’enfance d’après nature », présente peut-être les plus beaux portraits d’enfants de l’artiste, avec ceux de la fin du parcours : plusieurs petits garçons rêveurs ou pensifs, l’un concentré sur sa leçon, un autre endormi sur son livre.

Au milieu du parcours, la section 3, « Aimer, allaiter, éduquer », met en perspective les thèmes abordés par l’artiste avec le contexte social du XVIIIe siècle, notamment les idées nouvelles des pédagogues sur l’éducation. L’une des principales nouveautés pour l’époque consiste en la promotion de l’amour maternel dès la naissance, indispensable pour élever l’enfant dans le sens du bien et de la vertu, et, partant, de l’allaitement maternel, ciment de ce lien mère-enfant. La pratique, largement répandue depuis le XVIIe siècle, de la mise en nourrice, est donc décriée. De manière très simple et pédagogique, des extraits de définitions tirés de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert sont affichés, au-dessus d’éditions originales des tomes cités. En parallèle, les tableaux de Greuze intitulés Le Retour de nourrice et L’Enfant gâté (gravures exposées) illustrent les effets néfastes de la perte du lien familial, alors que Le Repos ou Silence ! et Les Écosseuses de pois furent pensés comme des modèles à suivre pour les parents.

Dans la section 4, « Histoires de famille », sont exposées les toiles qui firent le succès de l’artiste mais qui nous paraissent aujourd’hui théâtrales et affectées : le Père de famille lisant la Bible à ses enfants, acclamé au Salon de 1755, et L’Accordée de village ou La Remise de dot (1761 ; études pour la toile exposées). On peut pourtant encore y admirer, en plus du rendu virtuose des différentes matières (crépi des murs, vêtements des paysans, bois des meubles, cuivre et terre des ustensiles), les expressions très variées des personnages, notamment des enfants, attentifs, contrits, rêveurs ou distraits. Dans les coins inférieurs de ces deux tableaux, par exemple, un petit enfant, trop jeune pour comprendre la solennité de la scène, joue avec un animal.

La section 6, « La leçon de l’histoire : le fils face au père », poursuit l’exploration des relations familiales avec les personnages singuliers du père – figure centrale de l’autorité au XVIIIe siècle – et du fils aîné : le diptyque de la Malédiction paternelle, composé du Fils ingrat (1777) et du Fils puni (1778), renouvelle l’interprétation de la parabole du Fils prodigue en y associant une réflexion sur l’éducation : si le fils est ingrat et puni (et non pardonné, comme dans la Bible), et que le père lui-même est puni, puisqu’il ne parvient à pas retenir son fils et meurt avant de l’avoir revu, c’est peut-être faute d’une bonne éducation… Juste à côté, le Septime Sévère et Caracalla (L’Empereur Sévère reproche à son fils Caracalla d’avoir voulu l’assassiner) raconte encore une histoire d’éducation paternelle ratée. Si cette grande composition, de style néoclassique, peut sembler austère, l’étude pour la tête de Caracalla (conservée à Gotha, en Allemagne), au visage crispé de colère contenue, est d’une grande expressivité.

La dernière section regroupe plusieurs portraits de jeunes filles sur le point de perdre la pureté de l’enfance, souvent par la faute d’un prédateur masculin. L’oiseau – essayant de s’envoler, retrouvé mort dans sa cage ou tué par un oiseleur (Le Guitariste ou L’Oiseleur, 1757, musée national de Varsovie) – est souvent le symbole de cette innocence menacée. Plus éloquente, La Cruche cassée (1771-1772), représentation à peine voilée d’une jeune fille victime d’un viol, apparaît extrêmement novatrice dans une époque où la sexualité et les agressions sexuelles étaient taboues. L’exposition se clôt cependant sur une image moins tragique : la réunion exceptionnelle des deux ravissants portraits bucoliques ayant appartenu à la marquise de Pompadour, Un Berger qui tente le sort, conservé au Petit Palais et restauré pour l’exposition, et son pendant féminin, La Simplicité, prêté par le Kimbell Art Museum de Fort Worth.

du 16 septembre 2025 au 25 janvier 2026

Petit Palais, Paris VIIIème

Plein tarif : 14 euros

Tarif réduit : 12 euros

Gratuit : - 18 ans

Made in England (Part 2) : Divine Comedy, Suede, The Darkness

La britpop toujours et encore. Là ca devient un flashback musical sans précédent. Toutes les vieilles gloires sont de sortie. Et ça ne devrait pas s’arrêter. Est ce un manque d’imagination ? Un besoin nostalgique ou une collusion commerciale ?

Ce qui est certain, c’est la forme olympique des vieux héros des années 90. Il a beau avoir une belle moustache et un regard de chien battu, l’homme orchestre Neil Hannon revient en pleine forme avec le treizième album de Divine Comedy.

Fan de Jacques Brel et de Scott Walker, le fantaisiste irlandais, francophile, revient à ses premiers amours. Des histoires tendres et doucement cyniques. L’onirisme reprend le dessus dans cet album qui montre un artiste qui se regarde vieillir.

Cela faisait six ans qu’il était silencieux, et le revoilà comme un vieux dandy endormi en train de bavarder sur le mauvais temps. Rainy Sunday Afternoon. Bien vu de le sortir en automne ! La vie ralentit. Les mélodies sont délicates. L’envie symphonique n’est jamais loin mais le musicien reste dans cet état ouateux pour de nouvelles chansons qui ne sont pas surprenantes mais qui se laissent aller à un spleen d’une rare élégance, qui fait la marque de fabrique de Divine Comedy.

Bien entendu ce n’est pas un disque d’enragés et cela nous aurait surpris. Au début des années 90, Suede était le fer de lance du courant avant que Oasis et Blur se fassent la guerre. Aujourd’hui le groupe de Brett Anderson bouscule encore. Au bout de dix albums et des séparations à gogo, le groupe londonien remet le couvert avec une sérénité absolument incroyable et un sens de la mélodie imparable.

De disque en disque, le groupe est l’un des rares à progresser. Le groupe a échappé au fur et à mesure aux clichés des dandys androgynes pour glisser vers un rock quasi post punk, avec des albums concepts et des concerts convaincants. Suede devient un valeur sûre dans le sens authentique et réconfortant.

On ne se trompe pas à écouter ce groupe trépidant, qui ne se nourrit de toutes ses émotions et offre de beaux moments électriques avec une voix toujours aussi splendide et prenante ainsi que des guitares orageuses et tout aussi passionnantes. Au bout de toutes ces décennies, Brett Anderson et ses complices arrivent encore à être poignants et leur présence est toujours aussi forte lorsqu’ils nous présentent de nouvelles chansons. Ils se bonifient avec le temps. La profondeur de Antidepressants est incroyable. Avec le temps tout s’en va mais pas la performance de Suede. Comme David Byrne la semaine dernière, on se demande si on n’est pas en face d’un petit chef-d’œuvre de l’année 2025.

Il aurait été normal de terminer sur cet album spectaculaire de Suede mais face à tous ces retours de vieux beaux qui ne veulent plus être fatigués ou fatigants, on va parler du dernier disque de The Darkness, groupe anglais glam rock qui a aussi connu son heure de gloire au début des années 2000.

Voilà donc Dreams on Toast, sorte de fanwork de Queen avec une voix qui monte et qui descend entre rock heavy et délire baroque tout en électricité. C’est absolument amusant et d’une légèreté assumée. Le groupe ne veut plus rien prouver si ce n’est une certaine vitalité qui existe au-delà des cinquante ans.

Donc en trente minutes environ, le groupe vous fait traverser tout un genre avec des facilités un peu lourdes et de coups d’éclat qui donnent le sourire. Ces Anglais militent pour un style vintage aussi ringard que résolument séduisant. Comme Oasis et les autres, les quinquas anglais ne veulent pas être enterrés trop vite. Depuis le Brexit, on devine l’Angleterre dans un brouillard épais : quelques vieux se font le phare d’une résistance qui fait plaisir à entendre.

Une bataille après l’autre, Paul Thomas Anderson, Warner Bros. Pictures

Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois que Paul Thomas Anderson (réalisateur de There Will Be Blood en 2007 et de The Master en 2012) sort un film, et en plus avec Leonardo DiCaprio, je fonce au cinéma ! Surtout quand les affiches proclament partout en ville « visionnaire, hilarant et bouleversant » et quand, d’après AlloCiné, les critiques professionnels lui décernent la note royale de 4,8/5 ! Je ne voudrais pas gâcher la fête, mais je ne comprends pas trop à quoi sert ce film.

Si c’était un devoir de philo, le sujet pourrait être « Révolution et parentalité », avec comme problématique : la révolution est-elle compatible avec la parentalité ? ou encore, Devenir parent est-il révolutionnaire ?

Car les enfants bouleversent votre vie, c'est un fait. C'est ce que vont comprendre les protagonistes de cette histoire : Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), une femme rebelle et indépendante qui veut changer le monde, quitte à exercer la violence, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) son mec - un peu plus mesuré qu'elle - et leur ennemi juré, le colonel Steven J. Lockjaw (Sean Penn).

Dans ce film, les révolutionnaires sont ridicules, qu’ils soient progressistes ou réactionnaires extrémistes . On retiendra la scène où DiCaprio cherche à joindre son organisation clandestine : après la musique d’attente de rigueur dans les administrations, il en est réduit à demander à parler au supérieur de l’opérateur téléphonique qui pinaille et exige un mot de passe avant de prendre en charge son appel !

De l’autre côté du spectre, ce n’est pas mieux : la société secrète suprémaciste s’appelle le Christmas Adventurers Club, c’est tout dire !

Leonardo DiCaprio est toujours aussi bon comédien et nous émeut comme il veut quand il veut. De son côté, Sean Penn surjoue le méchant militaire torturé, tic de mâchoire et boitillement compris. Mais même si le réalisateur appuie ses références au Big Lebowski des frères Cohen, il ne parvient pas à être aussi drôle qu’eux. Les USA montrés par Paul Thomas Anderson sont assez effrayants, avec cette police surarmée qui outrepasse ses droits et exerce une violence débridée au service de son racisme, tandis que les pauvres gens bricolent comme ils peuvent pour résister à cette machine de guerre dégénérée. « On est assiégés depuis des siècles ».

Pour le reste, on a un peu une impression de déjà-vu à chaque scène, ce qui est regrettable pour un film qui affiche un budget à 140 millions de dollars ! On est assez loin de la densité de Civil War d'Alex Garland, par exemple. Ce n’est pas qu’on s’ennuie mais c’est un peu long quand-même… Comme cette scène de poursuite où - malgré le vrombissement des moteurs et les carlingues qui tremblent - on a l’impression que les voitures roulent au ralenti.

Au cinéma le 24 septembre 2025

Durée : 161 minutes

Warner Bros. Pictures

Made in England : Pulp, Stereophonics, The Royston Club

Oasis s’est reformé. Oasis a triomphé. Les deux frères s’aiment désormais d’amour et la brit pop refait surface. L’Angleterre a sauvé son PIB avec LIam et Noel mais on constate une vraie nostalgie pour ce mouvement éclatant et influent.

Si bien que Jarvis Cocker a retrouvé les musiciens de Pulp pour un tout nouvel album. More. 24 ans après leur dernier effort. Le dandy de Sheffield a tenté une carrière solo mais il faut l’avouer : qu’est ce qu’il est à l’aise lorsqu’il retrouve son groupe si astucieux.

On est loin du génie sarcastique de Different Class mais More ressemble bien à une leçon de pop britannique. Oasis sont de gros lads et Pulp est le versant élégant et rigolard de cette génération musicale.

More reprend donc tous les archétypes de Pulp. C’est sensuel : la musique est très bien arrangée et les orchestrations méritent que l’on y revienne après plusieurs écoutes. La nonchalance n’est qu’apparente. En trois semaines d’enregistrement, le groupe a conservé toute sa verve mélodique.

Mais il y a toujours les textes exquis du groupe qui croquent ses contemporains. Et pourtant c’est bel et bien la même énergie des débuts. C’est impressionnant, une telle cohérence. Ce nouvel album montre une fois encore le talent quasi littéraire d’un groupe délicieusement bavard et musicalement passionnant.

Pulp revient de nulle part mais le trio de Stereophonics, lui, n’a jamais cessé de défendre son rock caractériel et pas toujours nuancé. Mais, honnêtement, on s’en fout. A la différence d’Oasis, Pulp ou Supergrass (qui s’offre lui aussi une reformation pour les 30 ans du cartoonesque I should Coco), le groupe continue d’accompagner notre mélomanie et nos passions électriques.

Ils ont raté des albums. Il y a eu des passages à vide mais le Gallois Kelly Jones continue d’être un chanteur rugueux et un passionné de rock qui fait bouger les foules. Son groupe suit encore un style simple mais complice.

Stereophonics ne sera jamais un grand groupe mais il dure et semble s’accrocher à sa mission mélodique. Ce que fait plutôt bien leur 13e album, Make’em laugh, make’em Cry make’em Wait. Encore un effort très électrique où la voix de Jones ne semble pas vieillir.

Mais bon, l’inspiration du groupe est limitée. Le disque est franchement sympathique. Il y a un vrai plaisir à entendre la hargne d’un groupe qui n’a jamais rien lâché. Il tient sa ligne. C’est du rock racé. Ils écrivent des chansons : ils semblent y tenir très fort et le groupe défend chacune de ses compositions. C’est un peu répétitif mais on admire la démarche et tout le chemin parcouru par les Stereophonics.

Dans quelques semaines, ce sera au tour de Suede de sortir un tout nouvel album mais il y a des petits jeunes qui méritent aussi d’être enfin reconnus : on reste au Pays de Galles avec The Royston Club, encore un groupe qui a tout compris à la pop anglaise.

Eux, ils ont goûté à cette bonne vieille brit pop et ils en ressortent un disque qui pulvérise les clichés tout en les assumant. On va entendre des guitares qui semblent appartenir aux Strokes comme à Radiohead mais on va découvrir une voix qui ne peut que vous marquer : Tom Faithfull est un talent brut.

Leur album Songs for the Spine est effectivement une petite merveille de pop très bien calibrée. Le quatuor semble armé pour faire vibrer prochainement les festivals et les stades. Chacune des chansons sont des harpons.

On fredonne rapidement. On se laisse prendre. On entend bien les références mais tout cela est fait avec une finesse qui ressemble à de l’inventivité. On peut se dire que l’on tient un futur groupe à stades. Cela arrive très souvent au Royaume-Uni et on ne va pas s’en plaindre.

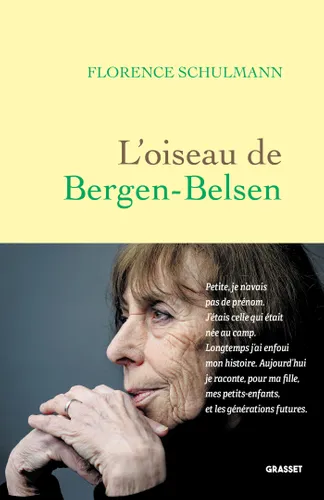

L’oiseau de Bergen-Belsen, Florence Schulmann, Géraldine Meignan, Éditions Grasset

Bergen-Belsen… Chez tous ceux que l’Histoire intéresse, ce nom terrible incrusté dans le titre de l’ouvrage de Florence Schullmann évoque l’ignoble. L’innommable. Un camp de concentration.

A l’heure où la haine refait surface, où la peur s’insinue à nouveau, il est bon de ne pas oublier que de tels lieux ont existé. Mais ce livre n’est pas un livre sur les camps de concentration, de ceux qui racontent en détail, et vous laissent à la fin un sentiment de honte et de peine infinie.

Non, ce livre parle de courage et d’amour. Florence Schulmman a choisi d’évoquer avant tout ses parents. Sa mère, qui l’a mise au monde dans ce camp en mars 1945. Son père. Leur amour qui les a aidés à tenir, à vivre. Comme beaucoup de juifs en Europe à l’époque, ils ne croyaient pas qu’on les déporterait. Parce qu’ils étaient honnêtes, travailleurs, ne faisaient pas de bruit. En France, nombre de juifs se disaient que, parce qu’ils avaient eu la Croix de guerre en 1914-1918, ils étaient à l’abri. Les parents de Florence, eux, ont connu le ghetto en Pologne puis Auschwitz , avant d’être séparés et de se retrouver à la fin de la guerre.

Durant son enfance, Florence entend souvent ses parents pleurer. Avant elle, ils avaient eu un fils, disparu au moment des rafles. Florence va nier, taire, ce fardeau. Personne ne doit savoir qu’elle est née dans un camp. Elle n’arrivera réellement à en parler qu’à ses 80 ans.

Le style est fluide, l’écriture simple, et ce livre, étonnamment, se lit très facilement. Il a quelque chose d’extrêmement lumineux. Chacun des personnages est évoqué avec une grande douceur. Et de la pudeur. L’auteure a choisi l’angle de l’amour et du courage. On y croise à peine des noms de nazis. Avec délicatesse, elle esquisse des images de tortures et d’assassinats. L’essentiel est ailleurs pour elle : des vies détruites mais reconstruites, malgré tout. Ses parents, après les camps, se sont installés et ont travaillé avec acharnement et réussi socialement. Ils sont allés savourer leur retraite dans le sud de la France. Florence, elle, aura un enfant. Un seul.

Ce livre est une belle leçon d’amour et de force pour les nouvelles générations et celles à venir. Afin que demain, après-demain, plus jamais, la folie des hommes ne rattrape tous ces gens qui ne demandaient rien d’autre que de vivre et d’aimer.

Paru le 26 mars 2025

110 pages, 14,90 €

Exposition Georges de La Tour (1593-1652), musée Jacquemart André

Après Artemisia Gentileschi (1593-1653), presque son exacte contemporaine, le printemps dernier, le musée Jacquemart-André met en lumière de septembre à janvier cet autre grand peintre de la première moitié du XVIIe siècle, lui aussi marqué par l’influence de Michelangelo Merisi, dit Le Caravage : Georges de La Tour.

Après la mort du Caravage en 1610, son style nouveau, caractérisé par un clair-obscur dramatique, un réalisme brut, à rebours du maniérisme, des cadrages serrés ou des compositions en frise, se répand dans toute l’Europe, de l’Italie aux Pays-Bas. Si Artemisia se mesurait à ses sujets héroïques tirés de la Bible, tels que Judith et Holopherne ou David et Goliath, Georges de La Tour s’intéresse plutôt aux scènes de taverne, joueurs de cartes et diseuses de bonne aventure, ainsi qu’aux grandes figures de saints. Dans le sillage, sans doute, des peintres caravagesques néerlandais, tels que Gerrit van Honthorst, surnommé « Gherardo delle Notti » (« Gérard des Nuits »), il introduit dans ses scènes plongées dans l’obscurité qualifiées de « nuits », une source lumineuse artificielle – le plus souvent la flamme vacillante d’une bougie. « Luministe » plus que « ténébriste », sa maîtrise de ce procédé poétique appelant à une méditation silencieuse fait alors son succès.

Le maître lorrain, né à Vic-sur-Seille et actif à Lunéville, Nancy puis Paris, où il reçut en 1639 le titre de « peintre ordinaire du Roi » Louis XIII, était tombé dans l’oubli après sa mort, probablement rendu démodé par l’essor du classicisme d’un Charles Le Brun, au service de Louis XIV. Une grande partie de son œuvre avait en outre été détruite lors du siège et de l’incendie de Lunéville par les troupes de Louis XIII en 1638, venues mater l’insoumission du duc de Lorraine Charles IV.

Ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’un jeune historien de l’art allemand, Hermann Vos – également tristement célèbre pour avoir spolié les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale –, identifie l’artiste, encore parfois confondu avec le pastelliste Maurice Quentin de La Tour, né un siècle plus tard. Il associe à son nom trois œuvres majeures, alors attribuées à ses contemporains : Le Nouveau-né (conservé à Rennes), Le Reniement de Saint-Pierre et Le Songe de Saint Joseph (à Nantes) – les deux premières sont visibles dans l’exposition. Révélé au public français lors de l’exposition sur « Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle » à l’Orangerie, en 1934, Georges de La Tour est aussitôt reconnu comme un peintre majeur, particulièrement apprécié des artistes surréalistes pour l’atmosphère presque mystique qui se dégage de ses tableaux.

Vingt-huit ans après la grande rétrospective qui lui avait été consacrée au Grand Palais, l’exposition plus modeste de Jacquemart-André est l’occasion de présenter l’actualité de la recherche sur son œuvre et de nouvelles attributions. Le fait qu’il ait dirigé un important atelier avec des élèves, dont son propre fils Étienne, qui reprit l’affaire familiale à sa mort, est désormais attesté. D’où la présentation d’œuvres d’atelier telles qu’un Saint Jacques le Majeur et de copies d’après ses toiles les plus appréciées, telles qu’un Saint Sébastien soigné par Irène, dont l’original aurait ébloui Louis XIII.

Les toiles sont exposées dans le cadre intimiste du musée Jacquemart-André, au sol couvert de moquette moelleuse et aux murs peints de couleurs terre, les grands titres des huit sections formés de lettres d’or ou d’argent. Sur la quarantaine d’œuvres identifiées de La Tour – sans doute un fragment des quelque trois cents peintures que peignait un artiste au cours d’une carrière ordinaire – l’institution a pu emprunter une vingtaine d’originaux, ce qui est déjà considérable. Il n’a cependant pas pu obtenir les deux versions du Tricheur – à l’as de carreau (Louvre) et à l’as de trèfle (Kimbel Art Museum, Forth Worth), ni La Diseuse de bonne aventure, chef-d’œuvre absolu dont l’acquisition par le Met de New York en 1960 provoqua un scandale.

D’autres toiles, moins connues, sont présentées : on peut notamment admirer, dans la première salle, L’Argent versé, rare œuvre datée avant les années 1640, qui plus est l’une des neuf signées par La Tour, qui a fait le chemin depuis Lviv, en Ukraine. Cette toile, qui représente sans doute une collecte d’impôts ou une réquisition militaire, témoigne des malheurs de la Lorraine prise dans le conflit qui oppose, d’une part Louis XIII et ses alliés suédois, d’autre part le duc de Lorraine Charles IV, soutien de l’empereur germanique Ferdinand II de Habsbourg. Les Mangeurs de pois, (Gemäldegalerie de Berlin), La Rixe des musiciens (Getty Museum de Los Angeles), longtemps attribuée au Caravage, et plusieurs portraits de mendiants aveugles joueurs de vielle, disent aussi la misère et la famine qui s’abat sur la Lorraine avec la guerre. Ces Grandes misères de la guerre de Trente ans, illustrées par son contemporain, le graveur lorrain Jacques Callot, sont peu expliquées dans l’exposition, sans doute faute de place. La sixième salle, passage étroit menant aux deux dernières salles, évoque cependant à travers des estampes de Jacques Callot et Jacques Bellange et un dessin qui pourrait être de la main de La Tour, le foyer artistique lorrain, florissant avant les ravages de la guerre.

Deux magistrales versions de Saint-Jérôme pénitent (Grenoble et Stockholm) sont accrochées côte-à-côte dans la troisième salle afin d’inviter à la comparaison des infimes variations qu’elles présentent. Dans la dernière salle, Le Reniement de saint Pierre de Nantes dialogue avec Les Joueurs de dés, tableau récemment découvert dans un grenier anglais. Plusieurs interprétations du reniement de Saint Pierre par des contemporains, notamment Mathieu Le Nain et Adam de Coster, sont exposées dans les autres salles, qu’il aurait peut-être été intéressant de grouper pour observer les différences de traitement de ce thème.

Cette dernière section évoque « l’ultime épure » à laquelle aboutit l’art de La Tour à la fin de sa vie, avec notamment un Saint Jean-Baptiste dans le désert d’une grande sobriété, peint sans doute peu avant la mort du peintre, en 1652.

Jusqu'au 25 janvier 2026

Musée Jacquemart-André

158 Boulevard Haussmann - Paris VIII

de 9,50€ à 18,50€

Joie de vivre : David Byrne, Bret McKenzie, Vinyl Williams

La tendance est à la morosité. La sinistrose s’empare de ce mois de septembre. C’est toujours un moment délicat, la rentrée. Nos rêves de liberté et de changement s'estompent comme le bronzage. Le stress reprend le dessus.

Les nouvelles du Monde sont rudes. Hanouna est revenu. Et Patrick Sébastien fut la star de l’été. Au milieu de cet océan de médiocrité et de tristesse, un homme se lève et se dit que finalement tout ne va pas si mal. Qu’il y a du bon partout. Et qu’il vaut rire que faire la gueule.

Cette attitude si décalée, on la doit à David Byrne, le roi de l’avant garde musicale et du détournement de sons. Who is the sky est la dernière œuvre du leader des Talking Heads et vogue à contre courant de l’ambiance générale.

Le musicien fait le positivisme forcené pour continuer à décrire un monde absurde et déglingué. La première chanson donne le ton : jovial, heureux et fier de l’être. C’est un disque coloré comme sa pochette. Une fois de plus, Byrne s’entoure de musiciens joyeux d’en découdre avec son univers barré et fantaisiste. Il démolit les règles de la pop avec une légèreté délicieuse et semble encore s’amuser comme un petit fou. Ce disque est une invitation à ne pas se prendre la tête. Et peut être la meilleure chose à écouter depuis ce début d'année !

On remercie David Byrne et on se dit qu’il serait ravi de rencontrer Bret McKenzie. Lui aussi prend la vie du bon côté. Acteur Néo-zélandais, il se révèle avec la série Flight of the Concords et prouve que la musique et l’humour vont de pair en obtenant un Oscar pour une chanson écrite pour le Muppet Show.

Vu dans le Seigneur des Anneaux, Bret McKenzie est un touche à tout passionnant qui rend hommage à ses aînés de Harry Nilsson à Burt Bacharach en passant par d’autres crooners fantasques et californiens.

Son second disque est un concentré de soleil musical et de chaleur mélodieuse. Il nous fait visiter Freak Out city, lieu où les arrangements sont délicats et les voix sont capricieuses. C’est un grand tour de manège avec des chansons sautillantes et enjouées. Les harmonies se succèdent pour nous faire nous asseoir dans une chaise longue. L’auteur a une vraie sensibilité qui se cache derrière une belle mélancolie. Encore une raison d’être optimiste.

Et on va s’offrir une petite galette d’optimisme avec Vinyl Williams, groupe rigolard et lyrique. Derrière ce nom se cache le petit-fils de l’immense John Williams, légende des musiques hollywoodiennes. Lionel Williams aime cependant les ambiances tout aussi épiques mais avec son style bien à lui.

On pourrait dire qu’il empruntait plus à Brian Wilson qu’à son grand-père. C’est un son bien psychédélique qu’il défend depuis plusieurs années. C’est désuet mais ça ne manque pas de charme et surtout cela nous éloigne du pessimisme qui règne. Et il nous offre un véritable festival de good vibrations avec deux disques coup sur coup: Polyhaven et Portasymphony.

A chaque fois, ça fait décoller l’auditeur. Le musicien bidouille des morceaux étranges, spacieux mais fabriqués avec des moyens humbles. Comme papy, il s’imagine à la tête d’un orchestre symphonique mais techniquement il se contente de vieilleries vintage et doucement funk. C’est un peu répétitif mais il faut avouer que Vinyl Williams a de la suite dans les idées et nous embarque dans un vrai trip lumineux et rassurant.

Après cela, si vous voulez continuer à faire la tronche… et bien regardez la télé ou attendez le nouvel album de Florent Pagny…

Sirat, Olivier Laxe

Pour un père de famille, la fin du monde c’est perdre son enfant. Pour un teufeur, c’est lorsque l’on débranche les enceintes au milieu du désert. La fin du Monde, c’est dans le sud désertique du Maroc, là où finalement tout peut arriver.

Et c’est là justement que se trouve un magnifique film brisé qui rend hommage avec délicatesse à cet être délicieux qu’est le punk à chien. Le marginal. Le fan de bpm. L’amateur de drogues scientifiquement douteuses. Le rigolard bourru qui cache une âme d’enfant blessé. Est ce que cela peut faire un film? Oui, et c' est bizarre.

Et c’est ce que l’on veut au cinéma : de la bizarrerie. De la fiction qui échappe à toute convention. Des œuvres qui dansent dans le sable chaud et qui n’hésitent à être malpolies avec le spectateur. On ne vous dira rien mais le film possède des cassures qui devraient bien vous marquer les rétines.

Oliver Laxe, cinéaste venu de Galice, n’est pas un type serein et politiquement correct. Il imagine sa fin du Monde de manière très particulière. On entend bien à la radio, le monde qui s’écroule et fonce droit vers sa perte mais il s’accroche à une demi douzaine de lascars, tous largués, perdus mais terriblement attachants.

Leur fin du Monde ne sera pas spectaculaire mais va nous éclater à la figure. Et aux oreilles. Le film est une œuvre sonore qui rend hommage aux vertus de la musique et de l’art en général. Les paysages magnifiques soulagent des âmes en peine qui ne sont justement pas encore arrivés au bout de leurs peines.

Le film est une sorte de survival qui se cache longtemps aux yeux du spectateur. Au début, l’esprit punk rappelle une version sitcom de Mad Max avec ce bon père de famille espagnol perdu dans l’univers des rave-parties sauvages.

Puis, petit à petit, les douleurs de ce père hanté par une improbable retrouvaille avec sa fille, finissent par poursuivre les autres protagonistes d’un récit assez simple : après l’arrêt d’une rave au milieu du désert, des participants décident de partir à une autre fête de l’autre coté du désert.

Il suffit donc de cela au réalisateur pour nous faire goûter à un mysticisme un peu sombre et désespéré. Mais d’une beauté insoupçonnée. On les voit les références sur la marginalité, de Mad Max à Freaks en passant par Le Convoi de la Peur. Le film nous guide vers les limites de l’humanité lorsque le désert devient un puissant révélateur de ce que l’on nous sommes.

Et le réalisateur ne choisit jamais la facilité. Il prépare ainsi un voyage douloureux à ses personnages mais offre une réflexion sur la musique qui soigne comme elle peut les souffrances de chacun. Elle semble dérisoire mais aussi essentielle. Le film passe son temps à nous faire comprendre la gravité du monde mais à travers des enjeux qui en apparence semblent si anecdotiques. Pour le réalisateur, le spectaculaire se trouve dans l’intime et le quotidien, déjà pas si banal.

En jouant sur toutes les contradictions possibles, la mise en scène prépare un piège incroyable, qui va nous tordre de douleur. Sirat gagne alors son pari. C’est un film extrêmement vivace même s’il pourrait être quasi morbide. Aidé par des acteurs incroyables, on se met à aimer les gros beats qui défoncent le crâne, à se demander s’il n’y pas de la spiritualité dans les petits riens de la vie et si la fin du Monde ne frapperait pas actuellement à nos portes. Une œuvre (qui rend) totalement dingue !

Au cinéma le 10 septembre 2025

DiRE- 1h55

Avec Sergi Lopez, Tonin Janvier, Stefania Gada et Jade Oukid

Révélations féminines : Molly Tuttle, Mae Powell

Bon les copains, le règne de la pop music tient actuellement dans les mains d’une poignée de femmes surdouées pour pondre des morceaux accrocheurs et spectaculaires. Le Monde appartient donc à Taylor Swift, Sabrina Carpenter, les Blackpink et tout un tas de filles canons qui nous abreuvent de titres pétaradants sur tous les stades de la planète.

Si bien qu’aujourd’hui, dès que l’on entend une chanteuse anglophone, on se demande si on n’est pas sur le futur phénomène qui va faire rêver les masses. Et certaines ont un talent qui se découvre et interroge.

Par exemple, actuellement, dans le monde de la country alternative, vous avez la virtuose de la guitare, Molly Tuttle. Elle a trente ans. Une voix subtile et un pedigree intéressant: elle sait fait un nom dans le bluegrass avec un groupe bien country, très lyrique. Elle s’émancipe aujourd’hui avec un disque qui lorgne désormais sur des sons plus commerciaux. Comme l'incontournable Taylor Swift.

Et ce n’est pas désagréable ce que réalise Molly Tuttle. Ça nous réconcilie avec tous les clichés du genre. La musicalité subsiste face à l’envie de plaire. Elle a fait confiance à un producteur des Black Crowes. Il y a donc de la racine et de la modernité : elle vit bien dans son époque mais avec des violons, des banjos et des guitares, qui sont d’une virtuosité assez plaisante. Il n’y a pas que des ploucs dans le monde de la country. Molly Tuttle est un authentique talent que l’on espère voir au-delà des frontières américaines.

Molly Tuttle pourrait être une star mondiale avec son sens mélodique mais on espère que du haut de ses 25 ans, Mae Powell connaîtra une jolie carrière. Cette fois ci, les références sont différentes. L’esprit aussi. Pas sûr qu’elle veuille remplir les grandes salles. Mais elle a des idées délicieusement rétro: elle convoque Bob Dylan ou Joan Baez.

Le style oscille entre le jazz et la folk. Et au milieu il y a cette voix. désuète. Perchée. Inspirante. Elle s’accompagne d’un orgue qui sort des années 60. Les guitares sont glissantes et on est clairement sur un low tempo. Mais Mae Powell nous emporte. Ce sont de douces sérénades qui font ralentir le temps. Un anti-stress contre les bêtises, les doutes et les soupçons. Les subtilités qui n’ont plus le droit de citer apparaissent et transpirent sur des mélodies délicates. On adore prendre son temps, ne plus réfléchir pour anticiper. Ici, c’est un concentré direct de sensations détendues, douces et rêveuses. Le meilleur moyen de fuir le stress.

Bon d’accord, Mae Powell avec sa bienveillance musicale n’est peut être pas taillée taille patron pour atteindre les sommets des charts et remplir dix fois le Stade de France. Si on doit confirmer des nanas capables de conquérir intelligemment le Monde sans trop se compromettre, il faut alors saluer le quatrième effort des soeurs Haim, I quit. Danielle, Este et Aliana continuent leur petit bonhomme de chemin dans la pop californienne, entre les Beach Boys et divers héros du soft rock.

Le trio a pris une pause de cinq ans. Elles ont fait un tour par le cinéma (Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson) avant de demander à leurs potes cools de les aider pour un nouvel effort. Donc on retrouve les gars de Vampire Weekend et tout le top de la hype de la musique indé. Ça donne quoi: un disque très américain et très atypique.

Ce qu’on aime chez ces filles, c’est qu'elles ne cherchent pas la facilité et expriment facilement leurs vulnérabilités sans se laisser aller. Les structures et les sons relèvent de l’aventure intérieure: elles torturent les clichés de la pop bien commerciale.

Sur le premier titre, elles piquent des sons de George Michael et sur le dernier elles jouent avec l’incroyable Numb de U2. Les sœurs se placent au milieu avec des titres variés, un peu plus foutraques que d’habitude mais elles expérimentent toujours avec gourmandise, presque érotique, en tout cas controversée. Impossible d’être indifférent à ces trois californiennes qui conservent une audace passionnante. Elles ne vont pas faire trembler leurs imposantes concurrentes, mais comme Mae Powell et Molly Tuttle, elles imposent un sens de la nuance qui se fait bien rare. Profitons alors de leur discrétion savoureuse, au cas où la reconnaissance mondiale leur tombe dessus !