Merci Messieurs les Anglais ! (Steve Mason, Inhaler, The Lathums)

J'avoue que l'on parle beaucoup ici de la pop de nos voisins anglais. Mais si je continue aujourd'hui c'est à cause de la défaite historique des Anglais face aux Français au rugby. C'est simplement l'actualitė qui inspire ce papier !

Car ami Anglais, pour te consoler de cette raclée monumentale, tu as la grande chance d'avoir quasiment chaque semaine des disques spectaculaires et passionnants. Nous ici, on pogote comme des fous sur une chanson de Gala dès que l'on veut se réjouir... Vous êtes chanceux, n'est ce pas ? Vous, sans arrêt, vous produisez une musique diverse et proches des gens.

Ancien membre de Beta Band, Steve Mason connaît la musique sur le bout des doigts. Quand on entend l'ouverture d'esprit du bonhomme, avec ou sans le Beta Band, on comprend que musicien est un affreux communiste dans un pays ultra capitaliste.

Il aime les gens ! Il aime les peuples ! Il aime la diversité ! Il serait dans nos manifestations en ce moment mais heureusement il préfère faire des chansons : humaniste et combatif, Steve Mason réalise un disque qui mixe les cultures et défend ce mélodieux mélange !

Brothers and Sisters nous laisse imaginer ce qu'il se serait passé si Paul Simon avait avalé des petites pilules du côté de Manchester dans les années 90 ! Pourtant ce n'est pas un disque nostalgique : Steve Mason tisse des liens dans un Royaume désuni et montre bien que tout le monde peut cohabiter. En tout cas, cela donne le disque le plus chaleureux du moment !

Pour se consoler, on conseille au rugby anglais de revenir aux fondamentaux de ce sport. Ils devraient suivre l'exemple du groupe Inhaler, nouveau petit quatuor pop qui intrigue.

Dans leur second album, Cuts & Bruises, on trouvera des refrains entêtants, des riffs élégants et des paroles qui finissent avec des Lalala et des WouhWouh. Et cela fonctionne. Un truc de dingue!

La formule pop est appliquée pour vous coller de la bonne humeur dans la tête. La rythmique de ce groupe est lourde mais c'est pour mieux nous piéger avec des titres aérés, qui racontent avec énergie nos désillusions et nos doutes. Qui nous fait respirer l'esprit libre de ces Irlandais. Oups, ils ont battu les Anglais récemment au rugby !

Pour le coup on ne remarque pas que le chanteur est le fiston de Bono. Cette humilité est un point positif supplémentaire quand on connaît l'ego du papa ! Sans sortir du rang, Inhaler a une honnête passion pour son art et ça fait un bien fou.

Tout comme la musique de The Lathums, groupe indé de la banlieue de Manchester. Eux, comme souvent avec les artistes anglais, on se demande ce qu'ils ont eus dans les oreilles. On n'a peut-être pas beaucoup de chance en ce moment en Grande-Bretagne mais visiblement on console les enfants avec des disques qui vont des Beatles à Morrissey en passant du rock au punk ! Les gars de The Lathums ont absorbé une culture musicale hallucinante qu'ils recrachent avec une virtuosité qui n'existe qu'outre Manche !

Rapidement, ce second album donne envie de chanter avec Alex Moore qui rêve visiblement d'entraîner avec lui un maximum de personnes dans ses ritournelles totalement imparables!

From Nothing to A Little Bit More donne l'impression de changer de région, de pays ou d'état d'âme ! On se ferait bien un fish and chips avec ce trio sur le bord de mer légendaire de Brighton. Ou plus simple : les voir en concert tellement ce disque concentre tout ce que l'on aime chez nos voisins anglais !

Après ce qu'il s'est passé ce week-end au rugby, amis Anglais, soyez fiers en écoutant ses trois disques ! Pensez que nous, on nous demande de nous réjouir de la sortie du nouvel album de Trois Cafés Gourmands ! Merci de nous laisser le rugby !

Steven avant Spielberg, Gilles Penso, <strong>Michel Lafon</strong>

En parallèle de son magnifique film biographique, le livre d’un fan sur son idole complète idéalement la découverte de la jeunesse d’un génie passionné. Jouissif !

Le dernier Spielberg est peut-être l’ultime chef-d’œuvre. Se devinant au crépuscule de sa vie, l’auteur des Dents de la Mer, aime se raconter et le fait avec un classicisme qui déborde finalement de lyrisme.

Grand admirateur de Spielberg, Gilles Penso, spécialiste de la série B et du super 8, s’intéresse à son tour à la jeunesse du wonder boy d’Hollywood. Comment un jeune homme secoué par le divorce de ses parents a pu aussi bien comprendre le mythe, le cinéma et le monde qui l’entoure finalement ?

L’auteur propose donc une biographie romanesque. On y retrouve des choses que l’on voit dans les Fabelmans mais ça peut être un complément. C’est ce que souhaite Gilles Penso quand il apprend que Spielberg va réaliser un film sur sa jeunesse.

Mais la biographie va plus loin que cela. Il y a une analyse poussée sur l’œuvre de Spielberg : ses thématiques qui ont fait de lui, un type capable de porter l’universalité dans tant de films à succès et quelques bides assumés.

Il est certain que le petit Steven Spielberg avait la tête dans les étoiles pour imaginer l’invasion d’extraterrestres d’abord gentils puis belliqueux. Pas étonnant d’apprendre que les récits de guerre avaient impressionné l’enfant. Et son obsession pour la famille vient de son vécu si difficile pour le grand sensible chétif qui l’était.

On devine constamment le cinéaste dans ses films. On se régale des chroniques de Gilles Penso, lui aussi doué par les récits de l’existence. Si on est hermétique au cinéaste, fuyez ce livre. Autre pour les curieux ou les amoureux, cette bio est une douceur !

Michel Lafon

320 pages

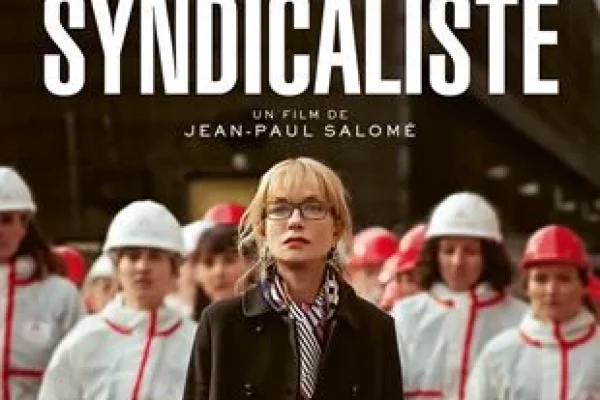

La syndicaliste, Jean-Paul Salomé, Le Pacte

Seule contre tous, le refrain est connu. Mais avec Isabelle Huppert, les habitudes ont du bon !

Jean Paul Salomé est un réalisateur français qui a un grand mérite : l'ambition! Qu'il est loin le temps des Braqueuses et de Restons Groupés, petites comédies sans prétention. Depuis ses débuts, l'ancien acteur a développé une filmographie maladroite mais humaine. Désormais, il sait se lancer dans un projet avec un élan particulier.

Après la Daronne, Jean-Paul Salomé semble avoir trouvé une muse en la personne d'Isabelle Huppert. Son cinéma s'incarne plus qu'avant et laisse à l'actrice des rôles lumineux. Elle n'a pas peur des rôles complexes et cela s'accorde parfaitement avec le côté populaire du cinéaste.

Inutile de dire qu'elle est éclatante dans La Syndicaliste. Son personnage, Maureen Kearney est un miroir de l'héroïne de Elle de Paul Verhoeven. Au delà de toute dramatisation et de la reconstitution, on devine une femme qui remet en cause un monde d'hommes et d'apparence.

Inspiré de faits réels, le film montre la sourde toxicité de la masculinité. Au delà du scandale et du pouvoir, le film parvient à décrire la solitude d'une lanceuse d'alerte et le combat d'une femme différente mais courageuse. On reprochera à Maureen Kearney de ne pas réagir comme une victime et ce sera son crime !

Édifiant le film reste un thriller passionnant et vraiment bien mené par la mise en scène de Jean-Paul Salomé. Portrait de femme et film policier ou politique, La Syndicaliste réveille nos instincts combatifs, nos révoltes éteintes et nos plaisirs cinéphiliques.

Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Ivan Attal et Marina Fois

1h59 Le Pacte

L’affaire du Golden State Killer, William Thorp, Society 10/18

En créant la collection True Crime, les éditions 10/18 ont la bonne idée d'éditer au format Poche des enquêtes criminelles écrites par des journalistes du magazine Society, magazine dont la notoriété en matière de serial killer n'est plus à faire depuis la publication à l'été 2020 d'une série d'articles sur Xavier Dupont de Ligonnès.

Dans l'opus intitulé L'affaire du Golden State Killer, William Thorp s'intéresse à un effrayant violeur et tueur en série qui sévit en Californie pendant plus de 10 ans dans les années 1970-80.

Lorsqu'au cinéma, un film se revendique comme étant "basé sur une histoire vraie", on peut craindre le pire tant Hollywood prend de libertés avec les faits. Ici au contraire, William Thorp mène une enquête rigoureuse et précise sur L'affaire du Golden State Killer, l'histoire incroyable d'un violeur et tueur en série qui commence par battre des chiens à mort avant de monter crescendo dans la violence. Et lorsqu'un journal prétend qu'il ne s'en prend qu'à des femmes seules, il se met à attaquer des couples, comme pour montrer qu'il ne craint rien ni personne.

"Les témoignages des victimes ont permis de dresser un portrait-robot du violeur à la cagoule : il a la vingtaine, mesure un mètre quatre-vingts, affiche une corpulence moyenne. Signes distinctifs : des jambes aux mollets très musclés et velus, et un sexe de petite taille. (…) Son mode opératoire est identique depuis le début : il attaque ses victimes lorsqu'elles sont endormies, une cagoule sur le visage, et leur attache les mains. Il saccage la maison et se confectionne, après les viols, quelques plats en vidant les placards de la cuisine. Il descend aussi des bières, parfois" (page 37).

Cette enquête impeccable se lit comme un bon roman et vaut bien les meilleurs polars. Car, c'est bien connu, la réalité dépasse la fiction ! William Thorp nous raconte comment les flics suivent patiemment des dizaines de pistes et épluchent des milliers de documents. Une task force de quarante personnes est mise en place et des policiers endossent même le rôle d'un couple tranquille dans un pavillon de banlieue pour tenter d’appâter le malfaiteur. Oui mais voilà, même lorsqu'il bouclent un quartier complet, le tueur parvient à leur échapper. Il est insaisissable. Un vrai chat de gouttière.

Malgré ses efforts, la police faire chou-blanc pendant plus de quarante ans ! William Thorp manie le suspense avec dextérité et ne nous livre l'identité du tueur qu'après nous avoir fait tourner bourrique pendant cent pages. L'auteur réalise une enquête minutieuse sur le travail des enquêteurs et restitue avec maestria leur acharnement (leur dévotion !) à mettre hors d'état de nuire un fou qui leur échappe de façon injuste et désespérante, jusqu'à l'obsession.

Pour ceux que l'histoire aura passionné, 10/18 propose à la fin du livre un lien vers des podcasts et du contenu numérique, notamment une vidéo impressionnante du tueur après son arrestation.

Parution le 3 mars 2023

10/18 True Crime Society

A la belle étoile, Sébastien Tulard, Bac Films

Est-ce que vous vous souvenez de ce magnifique film produit par M6, Bouge ? Un nanar devenu culte pour sa musique ringarde, une Ophélie Winter dans le rôle d’une muse et un Bernard LeCoq qui cachetonne honteusement. Un vrai délice pour les cinéphiles déviants ! A la Belle Étoile, c’est un peu pareil mais en mieux, il faut l’avouer !

Car la mise en scène n’est pas transparente. Le réalisateur a de la compassion pour ses personnages et propose deux ou trois jolis regards qui nous feraient presque mouiller les yeux. On comprend moins pourquoi il s’oblige à montrer des recettes comme une publicité sirupeuse. A la Belle Étoile est un film très bancal ce qui le rend obligatoirement sympathique.

Il y a de bonnes idées et de très mauvais choix. Les comédiens sont justes et l’idée d’un héros qui passe son temps à s’échapper pour dormir dehors plaît. Ce qui est plus tristounet c’est la success story : un adolescent, qui aime la pâtisserie, passe d’une maison de correction aux grands palaces et en met plein la vue à sa famille, ses amis et ses collègues dès qu’il passe en cuisine.

Bien entendu tout cela est tiré d’une histoire vraie. Elle est assez touchante mais la production est un peu caricaturale. On ne parlera pas de la dernière partie : c’est Karaté Kid en version ganache et crème à brûler. C’est dommage car le film se tient sur une bonne partie avec des vrais moments de tension et de tendresse. C’est du cinéma qui ne vous veut aucun mal, bien au contraire ! Il tente de vous aguicher avec de la sucrerie.

De la guimauve certes mais c’est plutôt digeste !

Sortie le 22 février 2023

Avec Just Riadh, Loubna Abidar, Jean-Yves Berteloot et Christina Citti

Bac Films - 1h50

Radio Songs, Dave Rowntree – The Waeve – Cracker Island, Gorillaz

L'actualité musicale de ce mois doit beaucoup au groupe Blur qui se réunit de temps en temps pour faire des concerts et quelques livres sur le dos de la nostalgie ! Mais depuis leur séparation, leurs disques continuent de diffuser des curiosités pop assez spectaculaires.

Hasard du calendrier, les membres du groupe donnent de leurs nouvelles de différentes manières. Ce que l'on peut mettre en commun c'est le côté tête chercheuse des musiciens du groupe londonien.

Dave Rowntree est le batteur Droopy de Blur. Comme tout bon batteur, il est discret et sacrément efficace. Radio Songs prouve qu'il est aussi un auteur curieux. Comme ses copains, il a une envie de toucher à tout.

Comme ses camarades, nous sommes un peu parasités par l'image que l'on avait de lui dans Blur. Radio Songs prend son temps. Rowntree nous fait lever le pied avec des chansons que l'on peut juger molles mais qui ont le mérite d'être protéiformes.

Le batteur efficace est un type sensible qui utilise tous les styles pour une pop mélancolique qui n'est pas très loin d'une trip hop artisanale ! Cela donne une disque étrange. Quasi mystique !

Beaucoup plus coriace est l'œuvre personnelle de Graham Coxon, le guitariste binoclard au tempérament explosif ! Il a sorti des albums convaincants et reste la face rock de Blur.

Amoureux de Rose Elinor Dougall, il lui fait aujourd'hui un disque et forme avec elle un duo, The Waeve. Et cela ressemble beaucoup à un disque de Coxon.

Les voix se répondent joliment mais comme d'habitude l'écriture quasi adolescente de Graham Coxon casse les clichés de la pop.

Ici tout est un peu sec. Les instruments sont en prise avec le réel et le duo fait force face des orchestrations rocailleuses, montées avec la fantaisie que l'on connaît à Coxon.Hélas comme tout disque de couple, on se sent parfois un peu de trop.

Ce qui n'est pas du tout le cas de Damon Albarn qui ouvre une nouvelle fois les portes de Gorillaz, grand barnum omnicanal et fascinant! Après les albums solo, les opéras et les collaborations, Damon Albarn revient systématiquement vers Gorillaz pour remettre les pendules à l'heure : le groupe virtuel donne le ton de la pop moderne !

Cracker Island est une sorte de paradis pour la radio. Les chansons sont classieuses et continuent d'aspirer tous les styles qui rouillent les ondes : le groupe a sa manière de triturer les sons d'aujourd'hui. Il peut le faire avec une certaine radicalité . Ici Gorillaz transcende les genres avec une gentillesse quasi suspecte. Ils ne veulent plus secouer le cocotier ? Albarn se laisserait il aller ? Pas impossible...

Mais ce huitième album est accessible et encore une fois maîtrisé. Le fourretout (on croise entre autres Bad Bunny, Beck ou Stevie Nicks) est addictif et parfois très beau. La nonchalance apparente cache de nombreux secrets. Gorillaz continue d'être le groupe le plus incarné de la musique moderne. Une douce ironie que l'on peut deviner dans les disques des anciens de Blur. Quelques messieurs trop tranquilles...

Du bonheur de donner – Bertolt Brecht- Ariane Ascaride – David Venitucci – Théâtre du Lucernaire

Brecht tout simplement.

Bertolt Brecht est souvent mis en avant comme un grand théoricien du théâtre épique, le penseur de l’anti-aristotélisme, de la distanciation, ou comme le célèbre auteur d’en ensemble de pièces, la Résistible ascension d’Arturo Ui, L’opéra de Quat’sous, la Vie de Galilée. Sa production littéraire va bien au-delà : textes en prose, écrits politiques, poésie. C’est sur cette mosaïque de textes qu’Ariane Ascaride, accompagnée par l’accordéoniste David Venitucci, a choisi de s’appuyer pour mettre en lumière le Brecht poète résolument humaniste.

Tous deux sont assis sur un tabouret haut face public. Elle devant un pupitre de textes, lui devant un pupitre de partitions musicales aux accents de rêverie. L’écart et les dissonances sont recherchées plus que la simplicité des accords majeurs, phrasés de tango jazzy, musiques analogiques pour illustrer le propos. La musique originale orchestrée par David Venitucci finit d’élever des textes qui emportent la comédienne et le spectateur dans des mondes bien singuliers, touchants, humoristiques et sombres parfois.

Du bonheur de donner, traduit par Guillevic, La légende de la putain Evlyn Roe, La Médée de Looz, L’homme est bon mais le veau est meilleur, mais aussi des textes qui résonnent plus que jamais avec notre actualité comme Sur le sens du mot émigrant. Des textes qui questionnent le droit, la morale, la condition de l’homme, l’exil : A ceux qui s’occupent de morale, A ceux qui naitront après nous. Des textes qui engagent et encouragent.

Les variations de textes, de musiques, d’interprétations passant du texte lu au texte joué et chanté par une Ariane Ascaride aussi tonique qu’émouvante emmènent le spectateur dans une forme théâtrale simple mais d’une redoutable efficacité. Les mots, le jeu et les notes font mouche. Le trio Ascaride-Brecht-Venitucci sonne juste. Et on prend plaisir à découvrir autrement les écrits d’un homme d’une étonnante modernité. Une belle évasion.

DU BONHEUR DE DONNER – Lucernaire

Le spectacle sera joué cet été à la Scala durant le Festival d’Avignon durant cet été 2023.

Accueil - David Venitucci, accordéoniste

Extrait :

A ceux qui naitront après nous

I

Vraiment, je vis en de sombre temps !

Un langage sans malice est signe

De sottise, un front lisse

D’insensibilité. Celui qui rit

N’a pas encore reçu la terrible nouvelle.

Que sont donc ces temps, où

Parler des arbres est presque un crime

Puisque c’est faire silence sur tant de forfaits !

Celui qui là-bas traverse tranquillement la rue

N’est-il donc plus accessible à ses amis

Qui sont dans la détresse ?

C’est vrai : je gagne encore de quoi vivre.

Mais croyez-moi : c’est pur hasard. Manger à ma faim,

Rien de ce que je fais ne m’en donne le droit.

Par hasard je suis épargné. (Que ma chance me quitte et je suis perdu.)

On me dit : mange, toi, et bois ! Sois heureux d’avoir ce que tu as !

Mais comment puis-je manger et boire, alors

Que j’enlève ce que je mange à l’affamé,

Que mon verre d’eau manque à celui qui meurt de soif ?

Et pourtant je mange et je bois.

J’aimerais aussi être un sage.

Dans les livres anciens il est dit ce qu’est la sagesse :

Se tenir à l’écart des querelles du monde

Et sans crainte passer son peu de temps sur terre.

Aller son chemin sans violence

Rendre le bien pour le mal

Ne pas satisfaire ses désirs mais les oublier

Est aussi tenu pour sage.

Tout cela m’est impossible :

Vraiment, je vis en de sombre temps !

II

Je vins dans les villes au temps du désordre

Quand la famine y régnait.

Je vins parmi les hommes au temps de l’émeute

Et je m’insurgeai avec eux.

Ainsi se passa le temps

Qui me fut donné sur terre.

Mon pain, je le mangeais entre les batailles,

Pour dormir je m’étendais parmi les assassins.

L’amour, je m’y adonnais sans plus d’égards

Et devant la nature j’étais sans indulgence.

Ainsi se passa le temps

Qui me fut donné sur terre.

De mon temps, les rues menaient au marécage.

Le langage me dénonçait au bourreau.

Je n’avais que peu de pouvoir. Mais celui des maîtres

Etait sans moi plus assuré, du moins je l’espérais.

Ainsi se passa le temps

Qui me fut donné sur terre.

Les forces étaient limitées. Le but

Restait dans le lointain.

Nettement visible, bien que pour moi

Presque hors d’atteinte.

Ainsi se passa le temps

Qui me fut donné sur terre.

III

Vous, qui émergerez du flot

Où nous avons sombré

Pensez

Quand vous parlez de nos faiblesses

Au sombre temps aussi

Dont vous êtes saufs.

Nous allions, changeant de pays plus souvent que de souliers,

A travers les guerres de classes, désespérés

Là où il n’y avait qu’injustice et pas de révolte.

Nous le savons :

La haine contre la bassesse, elle aussi

Tord les traits.

La colère contre l’injustice

Rend rauque la voix. Hélas, nous

Qui voulions préparer le terrain à l’amitié

Nous ne pouvions être nous-mêmes amicaux.

Mais vous, quand le temps sera venu

Où l’homme aide l’homme,

Pensez à nous

Avec indulgence.

Bertolt Brecht

Ma sœur est morte à Chicago, Naomi Hirahara, 10/18

Sur la couverture il est écrit que de grands journaux américains recommandent ce livre.

Je ne peux qu’aller dans leur sens.

Veuillez m’excuser pour l’anglicisme : ce roman est un véritable « page turner ».

Je l’ai lu d’une traite et ce pour deux raisons :

· le récit détaillé d’une page d’histoire américaine assez peu connue (je n’en avais jamais entendu parler) ;

· une enquête à rebondissements menée par une femme lambda que rien ne prédestinait à une telle action.

L’action se déroule dans la communauté nippo-américaine lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Nous apprenons que les membres de cette communauté qui résidaient dans certaines régions des États-Unis, notamment sur la côte Ouest, ont été dépossédés de tous leurs biens et ont été parqués dans des camps de concentration sur le sol américain.

Passé cette période en camps, parfois après plusieurs années, ces citoyens américains étaient « réinstallés » par des services de l’État, le plus souvent dans des villes bien loin de leur ville d’origine… Chicago, par exemple.

Les Ito avaient une vie plus que confortable avant la spoliation de leurs biens.

La « réinstallation » des Nippo-Américains se faisaient dans des quartiers populaires peuplés majoritairement de personnes issues de l’immigration.

C’est dans ce cadre que Rose, l’ainée des filles Ito s’est installée à Chicago après avoir quitté un camp situé dans un désert de la côte Ouest.

Très vite, Rose a organisé le rapatriement de ses parents et de sa sœur Aki à Chicago.

A leur arrivée à Chicago, pas de Rose pour les recevoir ; uniquement un ami de la famille et une mauvaise nouvelle : Rose est morte, elle se serait suicidée.

Aki, qui avait une relation fusionnelle avec Rose ne peut pas se résoudre à ce verdict.

Face à l’absence d’action de la police, Ike décide d’enquêter pour comprendre ce qui est arrivé à sa sœur.

Dès lors, Aki pérégrine dans les bas-fonds de Chicago et sa communauté nippo-américaine.

Au fil de rebondissements successifs, Aki découvrira les secrets qui tourmentaient sa sœur bien-aimée et ira bien au-delà des apparences pour déterminer comment un tel drame a-t-il pu advenir.

Ce livre est plaisant, se lit rapidement et est difficile à reposer.

La postface du livre comprend une bibliographie exhaustive sur le traitement de la communauté nippo-américaine lors de Seconde Guerre Mondiale ; l’autrice donne envie de se plonger plus avant dans les livres d’histoire relatant cette période.

Parution le 06 octobre 2022

Pascale Haas (traduit par)

360 pages / 15,90€ (broché)

Une déchirure dans le ciel, Jeanine Cummins, 10/18

Jeanine Cummins, l'autrice de l'impeccable American Dirt, écrit le récit d'un drame qui a frappé sa famille en 1991. Voilà qui promet un bon moment de lecture !

La famille de Jeanine Cummins a été frappée de plein fouet par l'horreur, à la fin des vacances d'été 1991, quand ses deux cousines, Julie et Robin, furent violés par quatre jeunes inconnus avant d'être balancées du haut d'un pont, avec leur cousin Tom (le frère de Jeanine), dans les eaux tumultueuses du Mississippi.

"Je les ai balancés sans mollir", annonça joyeusement Richardson, quêtant du regard un geste de félicitations de la part de Gray. Celui-ci hocha la tête en souriant, puis lui donna une tape dans le dos comme s'il venait d'accomplir une sorte de rite de passage" (page 94)

J'avais été impressionné par American Dirt qui décrivait avec acuité et sensibilité le sort des migrants mexicains (bien que l'autrice ne soit pas elle-même latino, ce qui valut à l'époque de faire l'objet d'une pathétique polémique sur le thème de l'appropriation culturelle, mais passons...). Peut-être attendais-je donc trop de ce nouveau récit ?

En tout cas je n'ai pas été convaincu. Certes, l'histoire est bouleversante et les faits relatés sont insoutenables. Mais littérairement parlant, le compte n'y est pas. Jeanine Cummins se lance dans des descriptions minutieuses mais laborieuses. Ainsi, page 120 : "Elle tira sur la cordelette pendue au mur pour allumer l'ampoule électrique au dessus du reflet de son visage malheureux dans le miroir propre. Cette pièce était si grande que Tink pensait qu'il devait s'agir d'une ancienne chambre d'amis transformée en salle de bains, et que, dans une vie antérieure, la douche avait été un dressing."

Et page 129: "Ghrist et Tom empruntèrent côte à côte le long couloir en linoléum, et l'un d'entre eux appuya sur le bouton 4 du vieil ascenseur déglingué." Tant qu'elle y est, pourquoi Jeanine Cummins ne nous précise pas qui des deux a appelé l'ascenseur ? Et pourquoi ne pas en préciser la marque ?! Thyssen-Krupp ? Koné ? Otis, peut-être ?

Je m'interroge aussi sur la traduction. Est-il pertinent de traduire "I am drowning" par "Je suis en train de me noyer" (page 87) ? N'aurait-il pas été plus simple, et plus efficace, de dire tout simplement "Je me noie !" ?

A mon goût, Jeanine Cummins donne trop de détails inutiles, sans doute pour apporter de la crédibilité à son récit. Elle prétend se tenir à distance en parlant d'elle-même à la troisième personne et en se désignant par son surnom, Tink. Mais dans le même temps, elle désigne les autres protagonistes par des sobriquets familiers ("Tante Ginna", "Grand-père Art" etc). De la même manière, elle se livre à une description très américaine (c'est-à-dire aussi lyrique que mièvre...) de ses deux cousines, tout en reprochant aux médias de les présenter sous leur meilleur jour. On a en définitive l'impression que l'autrice ne sait pas si elle doit parler d'abord en tant que cousine et sœur des victimes, ou comme une narratrice objective.

On conçoit bien que les sentiments de l'autrice envers les victimes, sa proximité avec elles, puisse perturber le processus d'écriture. C'est dommage car, avec ces quatre jeunes types qui franchisent brutalement la frontière du crime, cette histoire recelait un potentiel narratif explosif !

Paru le 02 février 2023

chez 10/18

Éditions Philippe Rey

Traduit de l'anglais (américain) par Christine Auché

408 pages / 8,90 €

Heï Maï Li et ses ciseaux d’argent, Cie du Chameau, Funambule Montmartre

Un conte chinois tout en ombres et en papier, avec Sophie Piégelin et Béatrice Vincent.

Les spectacles pour enfants jouent souvent sur le côté vitaminé, comme s'il fallait pour intéresser les petits dynamiser l'action jusqu'à l'outrance. Ce n'est pas le cas du spectacle Haï Maï Li ! Ici, pas d'acteurs qui dansent chantent ou font des vannes ; tout est calme et paisible.

Un drap blanc en arc de cercle où sont projetées des ombres chinoises, une narratrice avec un carillon et un petit gong, il n'en faut pas plus pour transporter les enfants dans une lointaine province chinoise. C'est tout simple et assez poétique.

Une narratrice installée en front de scène nous raconte l'histoire de Haï Maï Li. Avec ses ciseaux d'argent et du papier, on raconte que cette jeune chinoise sait tout faire. La rumeur enfle jusqu'à parvenir aux oreilles de l'empereur, "cupide et cruel", qui lui ordonne de lui fabriquer des diamants.

Sur l'écran apparaissent des figures de papier dont certaines sont découpées en direct. Petit-à-petit apparaissent ainsi des formes que les enfants ont plaisir à reconnaître: "un escargot !", "un papillon!", "un nuage !", "un mouton !".

Ce spectacle, court et calme, conviendra aux tout-petits et pourrait même presque les endormir, si les représentations n'avaient pas lieu à 10h30 du matin !

Jusqu'au 19 mars 2023

les mercredis à 16h et les samedis et dimanches à 11h jusqu’au 19 février. A partir du 21 février, du mardi au vendredi à 10h30 et les samedis et dimanches à 11h.

Au Funambule Montmartre, Paris XVIIIème

Jeune public, de 3 à 6 ans (Durée 35 minutes)