Exposition « Pekka Halonen (1865-1933). Un hymne à la Finlande », Petit Palais

Cet hiver, le Petit Palais nous emmène dans les paysages enneigés de la Finlande, sur les traces du peintre Pekka Halonen. Toujours inventive dans ses scénographies et cherchant à convoquer tous les sens des visiteurs pour mieux les immerger dans un univers pictural singulier, l’institution innove cette fois avec une proposition de « balade méditative » sonore ainsi que trois parfums inspirés de l’environnement de Halonen, diffusés par des bornes.

Après les peintres danois et suédois, dont Bruno Liljefors l’hiver dernier, le Petit Palais poursuit son exploration des peintres de « l’École nordique » : plusieurs générations d’artistes originaires de Scandinavie (Danemark, Suède, Norvège) d’Islande et de Finlande, actifs du début du XIXe siècle aux années 1930. Ce sont les guerres napoléoniennes et les bouleversements géopolitiques qu’elles entraînèrent en Europe qui inaugurèrent cette période particulière pour les pays nordiques, marquée par une sorte d’âge d’or économique et culturel et un réveil des nationalités.

L’exposition s’ouvre sur une grande carte de ces pays, sur laquelle apparaissent les dates clés de l’histoire de la Finlande depuis sa cession par la Suède à l’empire russe, en 1809, jusqu’à son indépendance en 1917, à la faveur de la révolution russe. Les atteintes de la Russie à l’autonomie de la Finlande et, notamment, le manifeste liberticide signé par le tsar Nicolas II en 1909, sont à l’origine de l’engagement de nombreux artistes pour son indépendance.

L’« hymne à la Finlande » de Pekka Halonen et de ses compatriotes, membres du cercle patriotique « Nuori Suomi » (« Jeune Finlande ») – à l’origine, une publication artistique et littéraire annuelle, entre 1891 et 1940 – s’inscrit dans ce contexte. C’est un hymne à la beauté de ses paysages de lacs, de forêts et de neige, pour Halonen, à l’épopée finnoise du Kalevala (composée dans les années 1830 à partir de contes populaires) pour le peintre Akseli Gallen-Kallela, et un hymne – au sens propre – à la Finlande, avec le poème symphonique Finlandia, composé par Jean Sibelius pour l’Exposition universelle de 1900 à Paris.

Les peintres nordiques ont aussi en commun d’être pour la plupart passés par Paris, alors capitale européenne des arts, pour compléter leur formation, intégrant alors les styles picturaux des avant-gardes – naturalisme, impressionnisme, symbolisme… – qu’ils ont transposés dans leurs pays respectifs.

Pekka Halonen, comme son aîné Albert Edelfelt (1854-1905) – objet d’une exposition au Petit Palais au printemps 2022 – et son confrère et ami Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), s’est d’abord formé à Helsinki, à l’École de dessin de la société des beaux-arts de Finlande. A Paris en 1890, lui qui vient d’un milieu paysan admire le réalisme de Jean-François Millet (1814-1875) et le naturalisme de Jules Bastien-Lepage (1848-1884). Trois ans plus tard, il fait la rencontre déterminante de Paul Gauguin, de retour de Tahiti, un maître qui le fascine et lui fait découvrir, outre le fauvisme et le synthétisme, les œuvres de Cézanne, Van Gogh, Puvis de Chavannes et les estampes japonaises.

Les deux premières salles du parcours sont consacrées à la formation du peintre puis à l’importance de la musique dans sa vie et son art. On y trouve notamment de très beaux portraits de jeunes garçons absorbés dans leurs pensées et nimbés de lumière dans un intérieur modeste ou au bord de l’eau. L’évocation de son entourage mélomane – sa mère, joueuse de kantele (sorte de cithare finlandaise), son frère violoniste, son épouse pianiste – est l’occasion d’introduire l’illustre compositeur national Jean Sibelius (1865-1957), qui a été son ami et voisin.

Un vaste espace est ensuite consacré à la présentation du pavillon finlandais à l’Exposition universelle de 1900, à Paris – un pavillon conçu comme une tribune en faveur de l’indépendance de la Finlande, dans un contexte de tensions accrues avec l’autorité russe. Les œuvres commandées à Halonen pour célébrer la civilisation finlandaise voisinent avec celles d’Edelfelt et d’autres artistes, notamment Magnus Enckell, qui fera peut-être à son tour l’objet d’une exposition spécifique à l’avenir. Le bâtiment – détruit après l’évènement – est matérialisé par une reproduction de ses voûtes intérieures, ornées des fresques inspirées du Kalevala, par Gallen-Kallela.

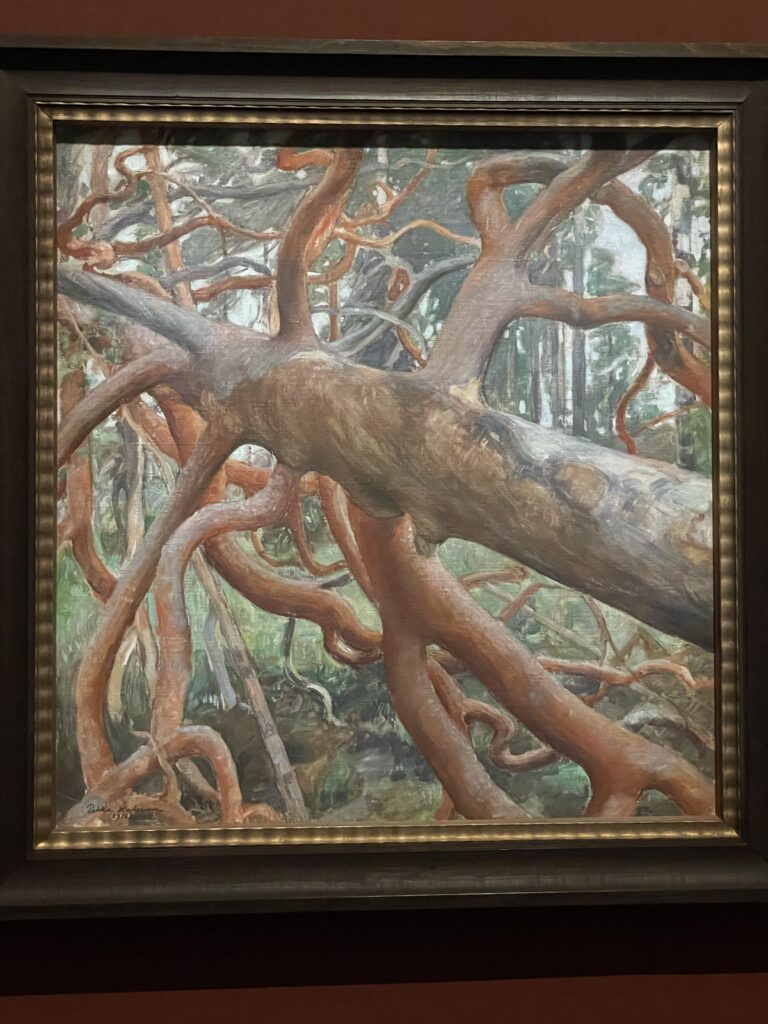

Au tournant du XXe siècle, de retour en Finlande, Pekka Halonen s’attache à l’exploration de l’identité finlandaise : son peuple, ses traditions, sa vie rurale, ses mythes et, surtout, ses paysages, chargés de symboles. Il représente par exemple de robustes pionniers domestiquant la forêt en Carélie, une région, entre Finlande et Russie, considérée comme le cœur de l’identité finlandaise. Comme ces hommes tenaces, ancêtres des Finlandais, les arbres qui se dressent fièrement vers le ciel, en dépit de la chute de certains des leurs et des intempéries, au premier plan de Contrée sauvage, représentent la résilience de tout un peuple face à la volonté tsariste de russification.

Simultanément, le peintre se marie et fonde une nombreuse famille, pour laquelle il acquiert en 1899 un terrain sur les bords du lac de Tuusula, à 30 km au nord d’Helsinki. Il y construit avec l’aide de son frère une vaste maison-atelier en bois rouge, baptisée Halosenniemi, dans laquelle il vivra jusqu’à sa mort, en 1933, n’ayant d’autres modèles pour sa peinture que la nature sauvage, son potager, ses arbres fruitiers et ses enfants. Fuyant l’agitation urbaine et l’influence russe, d’autres artistes, parmi lesquels Jean Sibelius, le rejoignent vers 1900 sur les rives du lac, pour créer une petite communauté sur le modèle des colonies d’artistes nées en France au milieu du XIXe siècle à Barbizon, Pont-Aven ou Grez-sur-Loing.

Le visiteur découvre d’abord les paysages enneigés aux abords d’Halosenniemi avant d’entrer dans le chaleureux intérieur bardé de bois rouge : une grande salle aux murs couverts de bois brut et à la vaste baie vitrée ouvrant sur un paysage (fictif) de neige, le plonge en effet dans l’atmosphère de cette maison qui fut pleine de vie, de musique, de créativité et d’un bonheur simple pendant plus de trente ans.

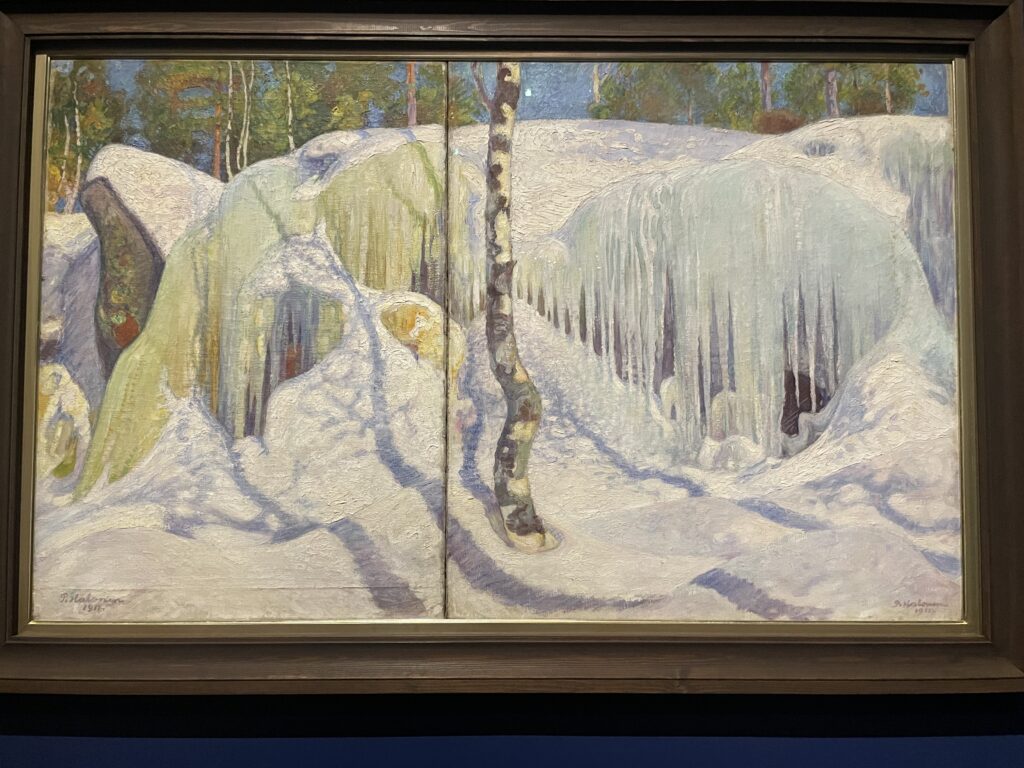

Les deux dernières salles sont celles de la maturité de l’artiste, désormais maître des paysages enneigés, des premières neiges à la débâcle du printemps en passant par les royaumes glacés du plein hiver. La majesté de ces paysages, dépourvus de présence humaine, suffit à incarner l’âme de la Finlande. Halonen y célèbre si bien la nature, notamment la forêt, alors menacée par le développement de l’exploitation forestière, qu’il est permis de voir dans son œuvre – comme dans celle de Théodore Rousseau (à qui le Petit-Palais a consacré précédemment une belle exposition), en France, dans les années 1840 – la manifestation d’une conscience pré-écologique. Le Grand Pin de Kotavuori, sans doute abattu par les bûcherons et dont la masse barre en diagonale le cadre presque carré de la toile, ses branches rouges et contorsionnées, évoque la dramatique chute d’un géant.

L’exposition s’achève sur une très grande salle ovale aux murs bleu de Prusse, exclusivement consacrée à la représentation de la neige dans les paysages qu’Halonen a peint de 1895 à 1932 environ. A travers ce motif récurrent peut se lire l’évolution de son style du japonisme des Jeunes pins enneigés (1899) au fauvisme des Bouleaux sous le soleil d’hiver (1912) et jusqu’à l’abstraction de ses derniers « paysages d’hiver ». Certaines toiles sont réellement éblouissantes par les nuances bleutées, rose pâle, ou même orangées que prend la neige à la lumière d’un soleil printanier, les ombres ondulantes des arbres et les résurgences de la mousse ou d’une roche ferrugineuse derrière la glace en fusion. A ce titre, la grande toile des Rochers couverts de neige et de glace est une sorte d’aboutissement de son art, d’autant plus émouvant qu’elle représente un modeste talus situé juste à côté de son atelier.

jusqu’au 22 février 2026

au Petit Palais, Paris VIII

Tarifs : Entrée 17€, tarif réduit 15€, gratuit moins de 18 ans.

Exposition Jacques-Louis DAVID (1748-1825), musée du Louvre

« Peindre, c’est agir » – c’est le titre donné à l’introduction de cette exposition qui se focalise sur l’engagement politique de David : engagement révolutionnaire, particulièrement durant la Terreur (1792-1794), auprès des Jacobins et de Robespierre, qui lui vaudra deux séjours en prison, puis auprès de son nouveau héros, le général Bonaparte devenu empereur.

Cette vaste et riche exposition – on n’en attendait pas moins pour présenter un tel monument de l’histoire de l’art, « régénérateur de la peinture » et chef de file du style néoclassique – s’articule en trois grandes parties :

- les débuts difficiles puis l’ascension de l’artiste à partir de 1774, quand, enfin lauréat du Grand Prix de l’Académie royale de peinture et de sculpture à l’âge de 26 ans, après trois échecs, il part poursuivre son apprentissage à Rome avec son maître Joseph-Marie Vien ;

- la période révolutionnaire, de 1789 à 1794, durant laquelle il cumule les fonctions de député, membre du Comité de sûreté générale (police politique) et du Comité d’instruction publique (organisation des fêtes révolutionnaires), mais tombe en disgrâce avec Robespierre et effectue deux séjours en prison ;

- enfin son retour sur la scène publique après son amnistie, son admiration pour Napoléon, auquel il restera fidèle en 1815, et son exil à Bruxelles jusqu’à son décès, en 1825 – il y a deux cents ans.

Les nombreux panneaux qui rythment le parcours et les cartels des œuvres sont parfaitement clairs et apportent toute l’information souhaitée, sans noyer non plus le visiteur. Le Louvre conserve le plus important ensemble d’œuvres de David et la plupart des toiles exposées viennent du musée même. Parmi ses grandes toiles, cependant, seuls Le Serment des Horaces (1785) et Les Sabines (1799) ont été descendues pour l’exposition. Le visiteur est invité à aller voir Léonidas aux Thermopyles (1814) et Le Sacre de Napoléon Ier (1806-1807), qu’il aurait été trop long de détailler dans ce contexte, à leur place habituelle, aile Denon.

Le propos vise à donner une image du peintre fidèle à son tempérament passionné et idéaliste – jusqu’à la cruauté, sous la Terreur, puisqu’il ne fit rien pour éviter la guillotine à plusieurs de ses amis, tels le poète André Chénier ou le chimiste Antoine Lavoisier – que sa recherche de l’épure et de l’austérité classique ont pu faire oublier. S’il fut académicien à trente-trois ans, ce fut pour mieux contester l’institution. Ironie de l’histoire, lui qui réclama l’ouverture du Salon à tous les artistes et fit supprimer les académies en 1793, passe aujourd’hui pour un peintre académique !

On le voit dans les premières salles chercher sa voie, entre le goût rococo (peinture claire et animée) d’un Boucher ou d’un Fragonard et le classicisme (style plus austère, idéal de beauté antique) de Nicolas Poussin. Son séjour à Rome, la découverte des antiquités romaines puis celle de l’œuvre du Caravage, sont décisifs dans son cheminement vers le néoclassicisme, qui aboutit en 1785 au Serment des Horaces, véritable manifeste qui triomphe au Salon.

L’exposition montre surtout l’évolution de la réflexion de David sur l’héroïsme et les sacrifices exigés au nom d’un idéal, à travers les thèmes tirés de l’Antiquité et de la mythologie qu’il choisit : La Douleur d’Andromaque (1783), Le Serment des Horaces, (1785), La Mort de Socrate (1787) et, enfin, Les Licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils(1789), prémonitoire des sacrifices qu’il exigea lui-même de ses concitoyens au nom de la République. Sur l’esquisse préparatoire (conservée à Stockholm) apparaissent même sur des piques les têtes coupées des deux fils, macabre détail supprimé dans le tableau final. Au début de la troisième section, Les Sabines (1799) marque la conclusion de cette réflexion par un appel à la réconciliation nationale : l’idéal républicain a causé assez de victimes ; cette fois, la douleur des femmes doit être entendue par les guerriers.

La même année que Les Licteurs, il est aussi capable de produire pour le jeune frère de Louis XVI, le frivole comte d’Artois (futur Charles X), une charmante scène galante, qui n’en est pas moins d’inspiration mythologique : Les Amours de Pâris et d’Hélène. Ce tableau et la réplique qu’il en fit pour une riche aristocrate polonaise, avec d’infimes variations de couleurs, sont exposés côte à côte. David applique sa technique virtuose à ce sujet d’une grande douceur, soignant particulièrement les drapés aux coloris raffinés, en particulier dans la version initiale où le rose aux joues des amants répond à celui de la tunique d’Hélène.

Alors que les murs des première et troisième parties sont peints de couleurs claires, ceux de la partie centrale – spécifiquement les années « noires » 1792 à 1794 – sont en noir, percés de claires-voies et de lucarnes, évoquant une prison.

Une alcôve sert d’écrin au tableau considéré, dans le cadre de cette exposition, comme le grand chef-d’œuvre de l’artiste : La Mort de Marat (1793, conservé à Bruxelles). A droite et à gauche de l’œuvre originale lui font face ses deux copies d’atelier (l’une au Louvre, l’autre à Versailles). Dans cet hommage destiné à élever son ami assassiné au statut de martyr de la Révolution, David pratique avec brio l’art de l’épure – le sujet n’occupant que la moitié inférieure de la toile et se détachant sur un fond neutre presque noir –, et celui du clair-obscur caravagesque. Il s’inspire d’ailleurs de la Déposition du Christ (vers 1600) de Caravage pour créer une icône presque christique.

A l’entrée et à la sortie de cette patrie centrale, les deux autoportraits du peintre, celui de 1791 (conservé à Florence), alors qu’il prépare le Serment du Jeu de Paume, et celui de 1794 (au Louvre), exécuté pendant son incarcération au palais du Luxembourg, brossés l’un et l’autre avec vivacité, expriment, à travers sa mise un peu désordonnée et son regard fiévreux, la même fougue, le même désir d’action.

Après son amnistie, David reprend son activité de portraitiste, notamment de sa famille et belle-famille : il avait peint ses beaux-parents, le couple Pécoul dans les années 1780 ; il représente son épouse, Charlotte, et ses deux filles jumelles en 1812-1813, portraits exceptionnellement réunis, venus de Washington, San Francisco et Winterhour (Suisse). Le portrait sans concession de Charlotte Pécoul, qui, ne supportant pas le jacobinisme de David, divorça en 1793, mais le réépousa en 1796, est particulièrement expressif, avec ses petits yeux bleus brillant d’intelligence.

Fervent admirateur de Napoléon, dès 1797, il s’efforce de suivre son épopée et en livre de superbes portraits (dont le mythique Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard, 1800, conservé à la Malmaison), concurrencé cependant par des peintres plus jeunes tels que son élève, Antoine Jean Gros.

La fin de l’exposition évoque son exil – volontaire, après le pardon accordé par Louis XVIII – à Bruxelles et ses relations ambivalentes avec l’un des plus doués de ses élèves, Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867). Ce dernier, formé au style néoclassique, va peu à peu s’en éloigner pour rechercher, depuis Rome, où il a découvert les œuvres de Raphaël et Léonard de Vinci, un Beau idéal, détaché de toute ambition politique. David livre encore quelques très beaux portraits, mais le monde sans héroïsme qui advient après la chute de Napoléon pèse sur son inspiration.

Au puissant Jupiter et Thétis envoyé par Ingres au Salon en 1812 (conservé à Aix-en-Provence), dont le style archaïque et les déformations expressives sont tout à fait novateurs, David répond , douze ans plus tard – sans doute avec ironie –, par un Mars désarmé par Vénus et les Grâces (1824, à Bruxelles), terriblement kitsch.

jusqu’au 26 janvier 2026

L’inconnu de la Grande Arche, Stéphane Demoustier, Le Pacte

Mon père est passionné d’architecture. Quand je lui ai dit avoir vu le film sur le concepteur de la Grande Arche, il m’a répondu simplement : « je sais juste qu’il a un nom imprononçable ». Le titre du film est donc bien mérité.

Et donc nous présente un récit méconnu et pourtant passionnant. Stéphane Demoustier avec son style sec mais très précis nous offre une petite leçon d’histoire brillante et pétillante. Avec des effets spéciaux à couper le souffle.

Hé oui : vous serez bluffés par la reconstitution du quartier de la Défense dans les années 80. L’air de rien, les travaux pharaoniques du président Mitterrand sont très bien retranscrits à l’écran. On a vraiment les pieds dans la boue et le nez dans le béton.

Au milieu de cela se trouve effectivement un Danois, droit comme un piquet, qu’on pourrait prendre pour un clone de Monsieur Hulot. C’est pourtant le très rigide Johann Otto Von Spreckelsen, architecte discret mais qui remporte à la grande surprise de tous, le concours lancé pour faire de la Défense, le plus grand quartier d’affaires d’Europe.

Sur ce monsieur taciturne et courageux, tombent la responsabilité d’une œuvre immense, l’ambition d’un président grandiloquent et mille et un compromis à faire pour la réalisation de ce qu’il appelle « le cube ».

Le gros souci de cet architecte : il veut réaliser l’œuvre de sa vie !

Mais la réalité est sans pitié. Très vite, il doit mettre de l’eau dans son vin et entendre les vérités politiques, les enjeux économiques et les défis techniques. Le jargon quasi scientifique pourrait nous inquiéter ou nous perdre. Stephane Demoustier a la belle idée de prendre des acteurs qui juste avec leur physique nous permettent de nous perdre avec plaisir dans cette satire du pouvoir.

Les corps sont plus explicites que les décors. On se prend d’affection pour ce type immense perdu dans les couloirs de la vie politique française. On aime le fiel contrôlé de Michel Fau qui prend un malin plaisir à jouer François Mitterrand. Xavier Dolan apporte lui de la fraicheur en pion ministériel tandis que Swann Arlaud continue de montrer qu’il est peut-être le meilleur comédien français actuellement. Sidse Babett Knudsen est bien entendu parfaite. C’est une vraie troupe et cela fait vivre une histoire qui, sur le papier, pourrait paraitre fade.

Tout se raconte avec une subtilité rare et on apprécie le ton aimable du cinéaste qui ne fait pas dans la démonstration facile. Il décrit simplement un géant aux pieds d’argile et comment il se les prend dans le tapis de l’administration française. Jamais populiste, ce film est d’une douceur mordante que l’on connait plus. Donc à découvrir !

Au cinéma le 5 novembre 2025

Avec Claes Bang, Michel Fau, Swann Arlaud et Xavier Dolan

Le Pacte – 1h45

Frankenstein, Guillermo del Toro, Netflix

Netflix pour un auteur, c’est la certitude d’avoir ce qu’il veut. Le cinéaste peut alors imaginer son rêve ultime. Parfois jusqu’à la grosse boursouflure.

C’est ce qui est arrivé par exemple à Martin Scorsese. Son passage sur Netflix était simplement catastrophique. Un film long et désincarné. Totalement sclérosé. Alfonso Cuaron s’est pris les pieds dans le tapis avec Roma, parodie de son style. Et tout récemment Kathryn Bigelow se retrouve à s’autoanalyser. Guillermo del Toro, lui, tente de redresser la barre après un Pinocchio peu convaincant.

Alors le Mexicain réalise son projet le plus personnel : une adaptation de Frankenstein. Le bouquin de Mary Shelley est une œuvre fondatrice du cinéma mondial. Le mythe a toujours hanté les cinéastes des quatres coins du Monde. Netflix propose à Del Toro de le suivre dans sa vision du destin funeste de Victor Frankenstein et sa créature.

Dans les glaces du Pôle Nord, Victor raconte donc sa vie tumultueuse de médecin obsédé par le décès de sa mère. Il vaincra la mort avec la fabrication d’un être fragile et violent. Et la suite, normalement, vous devez la connaître.

Et pourtant le film dure plus de deux heures trente. On ne peut pas dire que l’on s’ennuie mais l’absence d’ellipse et de nuance est très étonnante de la part du réalisateur de L’échine du Diable. L’enthousiasme du réalisateur est indéniable mais la démesure lasse assez rapidement.

Oscar Isaac peine à convaincre en jeune savant mais la mise en scène ne fait que dans la grandiloquence pour compenser des personnages un peu trop sages et tendres. Même la créature a des allures de jeune premier. Une idée intéressante, qui est totalement logique dans l’esprit de Del Toro, mais qui assagit l’ambiance morbide de cette histoire de monstre fait de morceaux d’humains.

Le réalisateur a donc les mains libres pour s’attarder sur les décors, les costumes, les bibelots, les meubles… c’est encore une fois une visite de musée de l’horreur mais jamais de l’angoisse. C’est un livre d’images très beau et sophistiqué mais ni prenant, ni touchant. Les acteurs font ce qu’ils peuvent mais Guillermo Del Toro semble médusé par son sujet et ne lui propose peu d’originalité par apport aux autres. Les scènes sont attendues et hélas entendues.

Le film rappelle un peu les envies de Kenneth Branagh dans les années 90. Poussé par Coppola qui venait de terminer Dracula, le cinéaste anglais avait transformé le conte gothique en tragédie shakespearienne. Là aussi il y avait de l’emphase. Mais c’était surtout du cinéma, avec de la musique et de la caractérisation. C’était maladroit. Les outrances étaient parfois grotesques mais il y avait dans la production quelque chose d’organique et d’animée. Ce qui n’est jamais le cas de film trop digital pour raconter une histoire qui normalement prend aux tripes, au propre comme au figuré.

Dès le 07 novembre sur Netflix

2h32

Avec Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz et Jacob Elordi

Exposition « John SINGER SARGENT (1856-1925). Éblouir Paris », Musée d’Orsay

John Singer Sargent, peintre américain né à Florence, s’est établi à Paris, capitale artistique et culturelle de la Belle Époque, entre 1874 et 1884. L’exposition d’Orsay, présentée à l’occasion du centenaire de sa mort, se concentre sur ces dix premières années de la carrière du peintre, depuis son entrée à dix-huit ans dans l’atelier de Carolus-Duran ainsi qu’à l’École des Beaux-arts de Paris, jusqu’à son départ pour Londres après le scandale provoqué au Salon par le portrait de Virginie Gautreau, dite « Madame X ».

Les deux dernières sections rappellent les liens que Sargent conserva avec la France jusqu’à la fin du XIXe siècle : son amitié avec Paul Helleu et Claude Monet, son engagement, aux côtés de ce dernier, pour que l’Olympia de Manet entre dans les collections françaises, sa participation, en dépit de son installation à Londres, aux Salons parisiens et à l’Exposition universelle de 1889, et, « revanche éclatante », l’achat par le musée du Luxembourg, alors « musée des artistes vivants », du portrait de la danseuse espagnole Carmencita en 1892.

Peintre célèbre aux États-Unis et en Angleterre, mais méconnu en France, où son style relativement classique de portraitiste mondain fut éclipsé dès les années 1910 par le succès des impressionnistes et des avant-gardes, Sargent n’avait jusqu’alors été exposé en France qu’une seule fois : en 2007, au Petit Palais, aux côtés de Joaquin Sorolla (1863-1923), son contemporain espagnol également oublié. Sans appartenir au mouvement impressionniste, ils étaient alors qualifiés de « peintres de la lumière », ayant pratiqué l’un et l’autre une peinture « claire », dans laquelle la peinture prime sur le dessin et les volumes sont façonnés, à partir d’un fond plutôt sombre, par demi-tons successifs. Leur technique virtuose devait aussi beaucoup au réalisme des maîtres du XVIIe siècle, tout particulièrement Velázquez, dont Sargent copia plusieurs tableaux, notamment Les Ménines ou Le Bouffon (exposé).

L’exposition, organisée en partenariat avec le Metropolitan Museum de New York, réunit plus de 90 œuvres de Sargent, la plupart issues de musées américains. Le Met prête d’ailleurs exceptionnellement son Portrait de Madame X peint en France en 1884, considéré comme la Joconde de sa collection. Quelques portraits exposés sont conservés à Paris : celui du dramaturge Édouard Pailleron, à Versailles, de Gabriel Fauré, à la Philarmonie, ou encore d’Auguste Rodin, au musée Rodin.

« Éblouir Paris », c’est en effet le projet de ce jeune peintre prodige, qui maîtrise aussi parfaitement l’art de faire remarquer ses productions aux Salons annuels de peinture et de sculpture qui se tiennent de 1857 à 1897 au palais de l’Industrie (bâtiment construit avenue des Champs-Élysées pour l’Exposition universelle de 1855, puis détruit pour laisser place aux Petit et Grand Palais). Une intéressante vidéo en explique le fonctionnement et raconte comment Sargent y envoie chaque année deux tableaux destinés à se valoriser mutuellement et à attirer l’œil, parmi les milliers de toiles accrochées les unes par-dessus les autres : un portrait mondain et une scène de genre ou un paysage tiré de ses nombreux voyages en Bretagne, en Italie, Espagne ou Maroc.

Pour faire honneur à cet artiste reconnu dès ses débuts comme un technicien virtuose, ses œuvres sont présentées dans un vaste espace, les grands portraits où dominent souvent le rouge et le noir particulièrement espacés dans la plus grande salle, sur des murs déclinant différentes nuances de rouge ou de brun.

Les œuvres de la première section – études anatomiques à la craie et au fusain, très beaux portraits masculins, copies de Velázquez et de Frans Hals – semblent déjà parfaitement abouties alors qu’il s’agit de travaux réalisés pendant sa période de formation. Une étonnante représentation en noir et blanc d’un orchestre répétant au Cirque d’Hiver (conservé à Boston) témoigne déjà de l’originalité de l’artiste.

Les peintures dites « de voyage » sont peut-être parmi les plus belles, celles où Sargent, non contraint par un commanditaire, laisse libre cours à son goût pour les détails pittoresques, les personnages atypiques ou marginaux (gitanes, danseuses espagnoles, pêcheurs bretons), les points de vue originaux et où il donne la pleine mesure de son talent de coloriste et de « luministe ». A Venise, notamment, la figure rapidement brossée de son ami Ramon Subercaseaux dans une gondole (toile conservée à Memphis) est l’occasion d’une somptueuse étude des reflets de la lumière sur l’eau vert émeraude du canal. Ou bien c’est une moderne vue en plongée de « Venise par temps gris » (collection particulière), loin des vedute habituelles, qu’il livre : une longue plate-forme grise en diagonale, bordée de gondoles noires sur l’eau presque blanche, le dôme de Saint-Marc noyé dans la brume.

Les portraits des personnages influents du Paris des années 1870-1880 – artistes, musiciens, écrivains, aristocrates ou grands bourgeois français ou américains – bien que relativement conventionnels pour notre époque, ont toujours quelque chose d’original qui les distingue de la production commune : une pose plus naturelle, un cadrage audacieux, inspiré de la photographie. On peut objecter que Edgar Degas ou James Tissot avaient déjà été novateurs dans ce domaine vingt ans plus tôt. Quoi qu’il en soit, il s’agit souvent de véritables chefs-d’œuvre, résultats de plusieurs mois de travail : il émane des visages une véritable présence psychologique, les mains sont d’une grande finesse, la touche est fluide, les lumières modèlent avec brio carnations et étoffes, les couleurs vibrent.

Qui plus est, certains d’entre eux procurent une curieuse sensation d’inquiétante étrangeté – peut-être le fruit d’une curiosité pour la psychologie et d’une grande acuité, qu’il partageait avec son ami et bientôt voisin à Londres, le romancier américain Henry James, explorateur des phénomènes de conscience et auteur d’histoires de fantômes. Dans le portrait des enfants Pailleron (conservé à Des Moines), notamment, devant une draperie rouge sang, la fillette en robe blanche assise sagement au centre de la toile a un regard fixe et presque hypnotique, tandis que son frère, en costume noir, toise le spectateur d’un air peu amène.

Le portrait du docteur Pozzi dans son intérieur (conservé à Los Angeles), revêtu d’une longue robe de chambre rouge vif sur un fond rouge plus sombre, dans lequel on distingue une sorte de rideau de scène, est tout à fait théâtral. Accroché en hauteur, majestueux, il surplombe le spectateur de toute sa hauteur longiligne, ses mains arachnéennes jouant avec les lacets de son costume, le regard impénétrable. Ce chirurgien gynécologue, dandy et charmeur à la réputation sulfureuse, a la beauté du diable.

Et le tableau le plus étrange est sans doute celui des Filles d’Edward Darley Boit (conservé à Boston), inspiré des Ménines (1656) de Velázquez, dont la composition est déroutante, presque abstraite : les quatre fillettes se tiennent éloignées, comme isolées les unes des autres – même proches, les deux plus grandes, à l’arrière-plan, évoquent plutôt des clones – dans un intérieur aux volumes géométriques – le quadrilatère du tapis, un pan de mur rectangulaire, deux vases japonais monumentaux, le triangle rouge d’un paravent. Le fond sombre de la pièce ajoute encore au malaise.

A la fin du parcours, après le fameux portrait de Madame X, qui choqua le public de l’époque pour son visage fardé, sa sensualité assumée et une bretelle négligemment descendue de l’épaule, on peut être un peu lassés par l’accumulation de portraits de femmes aux toilettes somptueuses, tous très bien peints cependant. Sargent fut en effet un portraitiste prolixe et, à partir des années 1890, à Londres, celui de la haute société victorienne, comparé à ce que fut Van Dyck pour l’Angleterre des Stuart dans les années 1630. Il fut aussi dès l’enfance un brillant aquarelliste et il réalisa les décors muraux de la bibliothèque publique de Boston… Cette très belle exposition est donc loin d’épuiser l’œuvre du maître américain.

Jusqu’au 11 janvier 2025

Musée d’Orsay, Paris VII

Springsteen : deliver me from Nowhere, Scott Cooper, 20th Century Fox

C’est bien la belle surprise de ce biopic qui n’en est pas un : pas de grandeur, ni de décadence. Juste une description. Esthétique. Vintage. Il faut le dire : c’est très joli à regarder. Mais dans le décor décrépi de Asbury, il y a un artiste en souffrance.

Bruce Springsteen sort d’une tournée incroyable qui fait de lui une star internationale. Les stades étaient bien remplis. L’énergie était là. Le public aussi. Et puis plus rien. Le chanteur termine sa dernière date et part quelques jours se reposer dans un coin paumé de l’Amérique.

De ce repos quasi forcé, sortira son sixième album : Nebraska. Une œuvre à part que va raconter Scott Cooper, cinéaste malin qui s’était déjà intéressé à la musique country avec l’humble Crazy Heart.

Ici, il y a aussi pas mal d’humilité. Bruce Springsteen est une star discrète, qui a un contact particulier avec ses contemporains. Il finit par en souffrir. Ce que décrit très bien le film. Le film devient une chronique de l’enfermement. Mental. Celle d’un type traumatisé par un père violent, incapable d’aimer, hypersensible au monde qui l’entoure et qu’il respecte.

Nebraska devient ainsi une œuvre intime que Springsteen va défendre face aux conventions commerciales de l’époque. Cela aurait pu donner quelque chose de très manichéen avec le thème de l’artiste face aux méchants producteurs, mais non ! En développant le personnage de Jon Landau, le producteur fidèle, le cinéaste protège son sujet et héros, Springsteen.

Là encore, il y a une habileté car on voit d’abord le comédien imitant la star puis petit à petit, on ne voit plus que le Boss, moins sûr que sur les scènes américaines. Jeremy Allen White réussit ce petit tour de force. Il est très convaincant et surtout touchant.

Mais le film n’est pas parfait : on a du mal à lui excuser des ellipses scandaleuses dans le scénario. La fin du film donne l’impression d’être précipitée, alors que l’on était confortablement installés dans les méandres du cerveau complexe d’un personnage fascinant.

Il ne faut pas bouder son plaisir : le film surprend par ses limites assumées et ne perd jamais de vue de dépeindre un homme plutôt qu’un mythe et toutes les folies autour de la gloire. Au contraire, à l’image de l’artiste, le film défend une idée progressiste et bienveillante du cinéma. Par les temps qui courent, on prend ! On apprécie ! On adore !

Avec Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Odessa Young et Stephen Graham –

20th Century Fox – 1h59

Une voisine idéale, The perfect neighbor, Geeta Gandbhir, Netflix

Les catalogues de nos chères plateformes sont remplis d’enquêtes criminelles et de true crimes. Cela participe au succès de ces médias. Au point d’en devenir caricatural, avec des films racoleurs et des documentaires spectaculaires. Ce qui n’est absolument pas le cas de La Voisine Idéale, enquête froide mais passionnante d’un crime ordinaire aux Etats-Unis.

La réalisatrice Geeta Gandbhir a l’idée simple et lumineuse de raconter son film avec uniquement les images de la police qui se promène avec une bodycam en permanence. Toutes les interventions sont filmées pour éviter les débordements ou servir contre toute contestation ou procès.

Les policiers du petit comté de Marion en Floride seront donc d’abord les observateurs bienveillants d’une guerre entre une femme acariâtre et ses voisins. Susan ne supporte pas que les enfants ne jouent pas loin de son terrain. Elle appelle dès qu’elle le peut la police pour se plaindre. Les interventions sont différentes et la police commence même à prendre parti pour les jeunes et les parents, victimes d’une vraie emmerdeuse.

Mais cette dernière va commettre l’irréparable. La colère monte. La peur aussi. Susan se dit être une voisine idéale mais elle tuera à travers sa porte, une mère de famille qui voulait apaiser les choses. Les images nous obligent à voir le drame dans son entièreté jusqu’aux larmes des enfants lorsqu’on leur annonce que leur maman ne reviendra pas. Les policiers joviaux vont devenir des enquêteurs coriaces eux-mêmes étonnés par certaines lois dangereuses de leur pays.

Le choc est immense car il n’y a aucun recul dans la réalisation. On est dans l'action. Pas de voix off. Pas d’analyse de spécialiste. Rien que les faits. Et ils n’ont de sens qu’avec un montage élégant qui montre mais n’oublie pas de suggérer. Car ce que l’on observe une fois de plus, c’est le racisme et la violence devenus un vrai système sociétal et politique. Le documentaire est très révélateur de cette Amérique trumpiste ou simplement aveuglée par la peur, le déclassement, la différence… bref, vous l’aurez compris, le film ne se prive pas de penser et de nous interpeller.

Netflix - 2024

Berlinguer, la Grande Ambition, Andrea Segre

Un rendez- vous avec l’Histoire. Il y a donc des hommes qui doivent porter une idée ou une politique à un moment crucial dans la vie d’un peuple ou d’une nation : Enrico Berlinguer fait partie des ces hommes-là !

Il n’a pas beaucoup de charisme. Il est un homme discret qui se cacherait presque. Il aurait du mal à regarder les autres dans les yeux. Son corps est chétif. Et pourtant il est le Secrétaire général du Parti Communiste Italien. Nous sommes dans les années 70 et l’Italie est une cocotte minute politique.

Avec plus d’un million et demi d’adhérents derrière lui, Berlinguer est un homme de pouvoir. Il s' excuse presque mais l’homme a une volonté incroyable et défend une idée quasi humaniste du communisme. Évidemment, ça ne plait pas à tout le monde lorsque le parti est aux portes du pouvoir.

La violence s’infiltre doucement mais sûrement et les idéaux du politicien se confrontent de plus en plus à la réalité. La lutte finale se révèle plus complexe que prévue. Berlinguer comprend rapidement que ses ennemis sont intimes.

Andrea Segre a une mise en scène très resserrée. A l’image de son personnage central, le film serait presque austère. Il multiplie les scènes de bureau. Et quelques moments dans l’intimité de la famille Berlinguer. Le cinéaste, venu du documentaire, a une idée lumineuse: des images d’archives. Elles sont terriblement vivantes avec ce teint granuleux et délavé. Elles s’opposent à la vie tristounette d’un homme qui se voit dans l’obligation d’installer le communisme dans une Italie surveillée de très près par l’URSS, moins enclin à l’envie de démocratie.

C’est un biopic inhabituel. Le film en a tous les atouts mais le cinéaste se concentre sur la personnalité de Berlinguer, avec une acuité qui ressemble presque à une obsession. Il est de tous les plans. Tout passe par lui : ses étranges regards, les vérités qui lui éclatent à la gueule, ses mains qui réagissent aux informations. Son corps est comme électrisé. Il doit prendre des décisions importantes pour lui et le pays.

Avec pas grand chose, le réalisateur arrive à nous plonger dans le cœur et la tête d’un homme. Le monde autour de lui est sombre et chaotique. Il s’accroche pour être droit dans ses bottes. Et c’est dur. Et passionnant. Berlinguer La Grande Ambition est une œuvre qui suggère. Et cela fait du bien au spectateur. L’aspect didactique est gommé pour un portrait extrêmement touchant sur un homme politique mesuré. Sans cri. Sans être spectaculaire. Sans grandiloquence.

Au cinéma le 08 octobre 2025

2h 02min

Exposition « Le Mystère Cléopâtre » à l’Institut du monde arabe

Pourquoi le « mystère » Cléopâtre ?

Parce que, de ce personnage à qui l’on prête une beauté légendaire, tellement omniprésent dans l’espace médiatique que quelques accessoires-types – coiffe de cheveux noirs et lisses ornée d’un diadème au serpent, yeux fardés de kohl, robe plissée blanche, parure de cou et bracelets d’or – suffisent à l’identifier, le véritable visage n’est connu que par un profil gravé sur des monnaies antiques (sans doute plus ressemblant que ses portraits en bas-reliefs sur les parois du temple de Dendérah).

Parce que les connaissances sur sa vie et sa personnalité ont été tellement brouillés par les auteurs antiques, initiateurs, après sa mort, en 30 av. J.-C., d’une « légende noire » pour les uns et d’une « légende dorée » pour les autres, qu’il faut revenir aux sources les plus fiables pour les retrouver.

Parce que, en définitive, cette exposition explique les raisons pour lesquelles cette reine forte et indépendante, qui gouverna l’Égypte pendant vingt-et-un ans et fut la maîtresse de César puis de Marc-Antoine avant d’être vaincue par Octave, a incarné les fantasmes des écrivains et peintres de toutes les époques jusqu’à la nôtre, au point d’être devenue un symbole national égyptien au XXe siècle, une icône de la lutte féministe et même du combat anti-esclavagiste pour la communauté afro-américaine au XXIe.

L’exposition de l’Institut du monde arabe, remarquablement didactique, se déploie en deux parties : au premier niveau, ce que nous enseignent l’histoire et l’archéologie ; au second niveau, dans une sorte de gradation dans l’abstraction, due à l’accumulation des imaginaires au fil des siècles, « la légende », puis « le mythe », et enfin, « l’icône ».

Cléopâtre VII, fille de Ptolémée XII, est grecque, n’en déplaise à ceux qui auraient aimé qu’elle soit africaine. Elle est née vers 70 ou 69 av. J.-C., à Alexandrie, ville fondée par Alexandre le Grand en -331. C’est un général, macédonien lui aussi, du conquérant – Ptolémée Ier – qui a fondé la dynastie lagide (du nom de son père, Lagos), après avoir été désigné satrape (gouverneur) de l’Égypte lors du partage de l’empire d’Alexandre, en -323. Quand Cléopâtre accède au pouvoir, en -51, à la mort de son père, l’Égypte sous protectorat romain a perdu une grande partie de ses territoires, notamment Chypre, que César lui rendra, la Phénicie (actuel Liban) et la Syrie du Sud, qu’elle récupèrera grâce à Antoine.

Elle est grecque, mais de culture égyptienne, comme ses ancêtres, s’identifiant à Aphrodite autant qu’à Isis. L’exposition accorde une large place à la présentation de la prospère Égypte au temps des Ptolémées, au métissage des cultures grecque et égyptienne, et à l’architecture d’Alexandrie, la capitale, avec son port de commerce et ses monuments fastueux – le célèbre phare, le complexe du Museion et sa bibliothèque, le palais des Ptolémées –, reconstitués dans une vidéo Ubisoft.

Les étapes clés du règne de Cléopâtre, ses relations avec l’empire romain et les déplacements des principaux protagonistes autour de la Méditerranée – Cléopâtre, Pompée, César, Antoine et Octave – sont illustrés par une carte animée. La bataille navale d’Actium (Grèce, 31 av. J.-C., victoire d’Octave sur Antoine et Cléopâtre) est évoquée par les « reliefs d’Actium », trois bas-reliefs en marbre très expressifs, prêtés par le musée des Beaux-Arts de Budapest.

Des actions de la cheffe d’État avisée, ce sont essentiellement ces intrigues et batailles menées pour protéger ses territoires de l’emprise de Rome qui sont connues avec précision.

Peu de documents attestent de la manière dont elle géra son royaume, sinon quelques ordonnances par lesquelles elle assura approvisionnement en blé des grands centres urbains lors de mauvaises crues du Nil et mit en place une réforme monétaire salutaire. Un papyrus exceptionnel est présenté, le seul connu aujourd’hui à porter sa signature.

Après la mort de Cléopâtre et l’annexion de l’Égypte par Octave devenu Auguste, commence sa légende.

Légende noire, tout d’abord, propagée par les historiens proches de l’empereur, notamment Tite-Live, destinée à discréditer ses rivaux et surtout à délégitimer Césarion, le fils qu’elle eut avec César et qu’Octave fit assassiner. Puis légende dorée en Égypte, à partir du VIIIe siècle.

Cette seconde partie, dans laquelle littérature et la peinture sont convoquées, fait rapidement la part belleàl’artcontemporain, souvent empreint d’humour. Dès la première salle, une paroi couverte de nez en marbre, par l’artiste gréco-égyptienne Esmeralda Kosmatopoulos, fait allusion à la formule de Pascal, « Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, toute la face du monde aurait changé ».

Parmi les artistes qui ont représenté Cléopâtre, la plupart ont choisi la scène légendaire de son suicide, au moyen d’un ou même de deux serpents lui mordant le bras ou le sein.

Elle se serait plus probablement administré un poison de sa composition. Parmi les nombreuses œuvres du XVIe au XIXe siècle présentées pêle-mêle, avec seulement une indication de couleur pour différencier leur époque, on remarque un étonnant portrait de profil en costume oriental (Rome, Galleria Spada) de Lavinia Fontana – l’une des rares femmes peintres reconnues au XVIe siècle, encore rarement exposée. Sa consœur Artemisia Gentileschi, qui a aussi beaucoup peint ce thème (de manière plus dramatique), aurait pu figurer à ses côtés.

Pour le XVIIe siècle, on peut tourner autour d’un très beau buste baroque en marbre (conservé au Louvre) de Claude Bertin dans lequel, la tête renversée en arrière, ses mains crispées serrent le serpent contre son sein ; la version peinte d’un Claude Vignon (musée des Beaux-Arts de Rennes) va encore plus loin dans le brouillage, presque comique, de la frontière entre Eros et Thanatos : ses deux seins ronds comme des ballons jaillis de son corsage, un gros serpent noir dressé dans sa main… La mort ressemble à un orgasme.

Au XVIIIe siècle, la sensualité est toujours présente, mais la reine devient peu à peu un modèle de vertu. Le XIXe siècle est largement représenté, avec de grandes toiles dans lesquelles le décor égyptien est beaucoup plus documenté, témoignant d’une meilleure connaissance et d’un goût croissant pour l’exotisme à la suite de la campagne d’Égypte menée par Bonaparte au tournant du siècle. Des scènes plus rares du récit antique sont aussi figurées, telle celle de Antoine rapporté mourant à Cléopâtre (Paris, Centre national des arts plastiques) par Eugène-Ernest Hillemacher.

La suite de l’exposition, ludique, explore le « mythe » Cléopâtre à travers le théâtre, notamment la pièce de Victorien Sardou dans laquelle Sarah Bernhardt jouait le rôle-titre, en 1890, puis le cinéma, la bande dessinée et même le marketing. De courts extraits de films sont projetés sur un grand mur, permettant de comparer les diverses incarnations du personnage. Les interprétations de Liz Taylor dans le film de Mankiewicz (1963), puis celle de Monica Belluci dans celui d’Alain Chabat, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) – lui-même inspiré de la bande dessinée de Goscinny et Uderzo – ont particulièrement façonné le mythe.

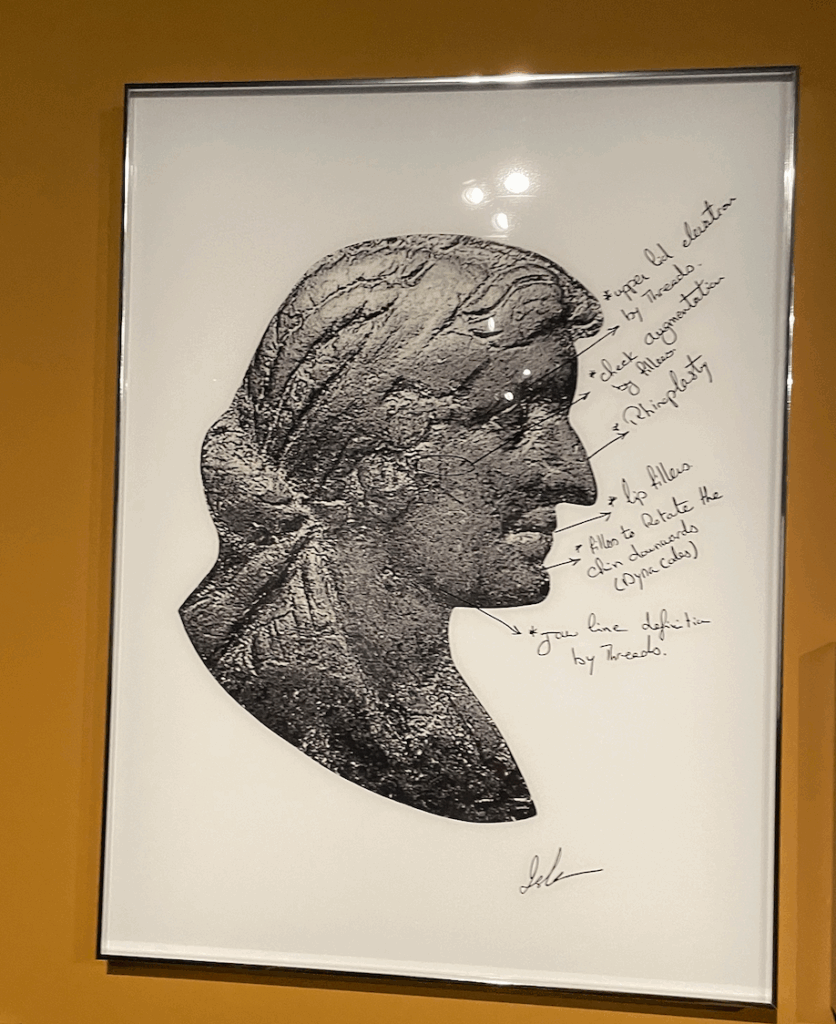

Dans la salle consacrée à « l’icône féministe », on retrouve l’artiste contemporaine Esmeralda Kosmatopoulos dans un exercice amusant : les annotations de trois chirurgiens esthétiques sur des agrandissements du visage de la reine gravé (sur les fameuses monnaies antiques), indiquant comment ils pourraient le modifier pour qu’il se rapproche des canons de beauté actuels.

L’artiste iranienne Nazanin Pouyandeh propose une version moderne de la mort de Cléopâtre, dans laquelle le respect des codes – les attitudes de la reine et de ses suivantes, nues à mi-corps, le serpent mordant son sein - se heurte à un traitement beaucoup plus cru des chairs : l’absence de filtre cosmétique et la sensualité féminine sans fard en font un manifeste féministe qui résonne avec l’actualité iranienne.

Afin que le mythe puisse se perpétuer encore, l’exposition s’achève sur un fauteuil vide (Cleopatra’s Chair, par Barbara Chase-Riboud, 1973), le trône dans lequel chacun pourra imaginer sa propre Cléopâtre.

jusqu’au 11 janvier 2026

Institut du Monde Arabe, Paris Vème

Tous les jours sauf le lundi - Nocturnes chaque mercredi jusqu'à 21h30

Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 13 €

12 à -26 ans : 7 €

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 34 €

Gratuit pour les -12 ans

Ulysse, Josette Baïz, Jean-Claude Gallotta, Rond-Point

Ensemble ! Dix-sept interprètes de 10 à 14 ans nous épatent d'emblée par leur parfaite synchronisation qui marque la rigueur et le professionnalisme de leur travail.

Ensemble ! Parce qu'on n'est pas ici dans l'émission Prodiges où de petits compétiteurs jouent à qui sera le plus fort. Ici, on la joue collectif.

Ensemble ! Parce que ces enfants sont issus de milieux divers.

Ensemble ! Parce qu'ils réconcilient danses classique, moderne et de rue.

Ensemble ! Parce que c'est un magnifique travail transgénérationnel entre deux chorégraphes septuagénaires (Josette Baïz et Jean-Claude Gallotta) et des jeunes qui pourraient être leurs petits-enfants.

Ensemble ! Parce que ce spectacle donne de la joie aux petits comme aux grands.

Cela fait 30 ans que Josette Baïz, à travers la Compagnie Grenade, fait confiance à des enfants pour interpréter des œuvres du répertoire moderne. Il faut dire que cet exercice convient parfaitement à Ulysse, une chorégraphie de Jean-Claude Gallotta datant de 1981.

J'étais tellement absorbé par le spectacle que je me suis demandé comment restituer mon émotion de voir cette jeunesse porter un projet ambitieux tandis que nous, les adultes, pilonnons sans scrupules leur avenir.

Mais ce que je veux garder, c'est le bonheur de voir des enfants donner vie à la danse de Jean-Claude Gallotta qui a conservé quelque chose de la joie de l'enfance avec ses répétitions hypnotiques, ses jetés de bras sur le côté, ses mouvements d'avant en arrière, ces corps trottinants, bondissants et chantonnant qui, régulièrement, marquent le rythme avec leurs mains. Ça a l'air tout simple, et c'est justement ça qui est génial !

Jusqu'au 12 octobre 2025

Théâtre du Rond-Point, Paris VIII

Durée 1H00

de 8€ à 38€